На новый 2026 год я сделал в канале “Sinекура” небольшой проект 12 Games of Christmas: 12 дней, 12 маленьких игр, 12 обзоров. Выкладываю в блоге эти обзоры тоже, в виде трёх статей по четыре игры; собрал их не хронологически, а по смыслу.

Сегодня третья, заключительная часть: хорроры и игры, вызывающие эмоции. Четыре раздела (а игр гораздо больше!): игры Евгения Зубко Press Any Button и Knight of the Lions, антология Violent Horror Stories (V.H.S.), The Lightkeeper и игры студии Playables (Time Flies, Plug & Play и другие).

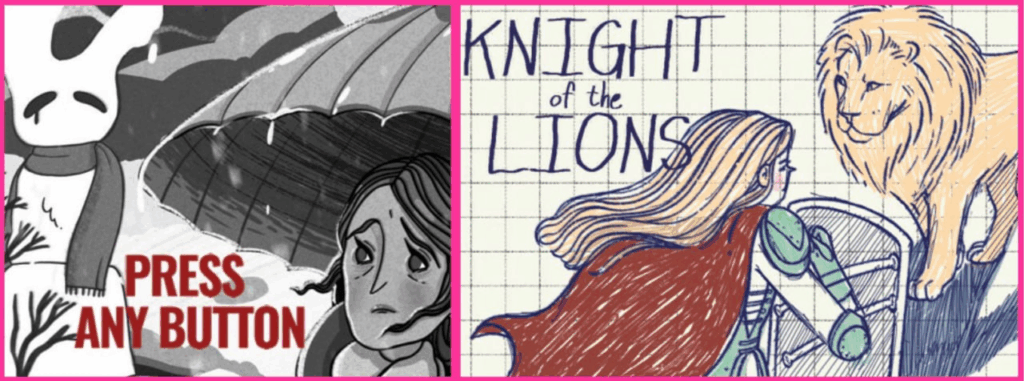

Игры Евгения Зубко: Press Any Button и Knight of the Lions

tl;dr: если первая из этих игр не заставит вас плакать, запустите вторую

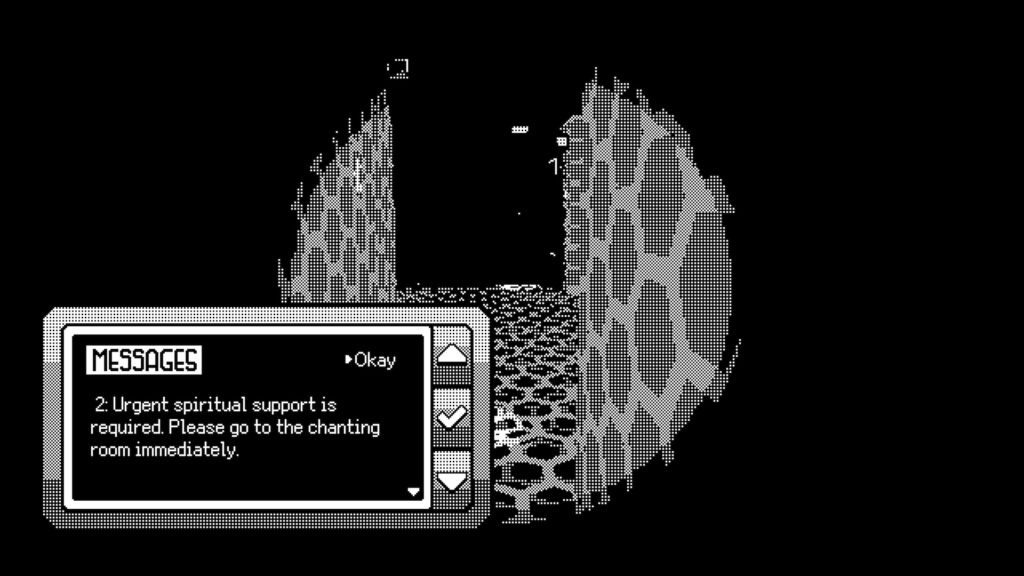

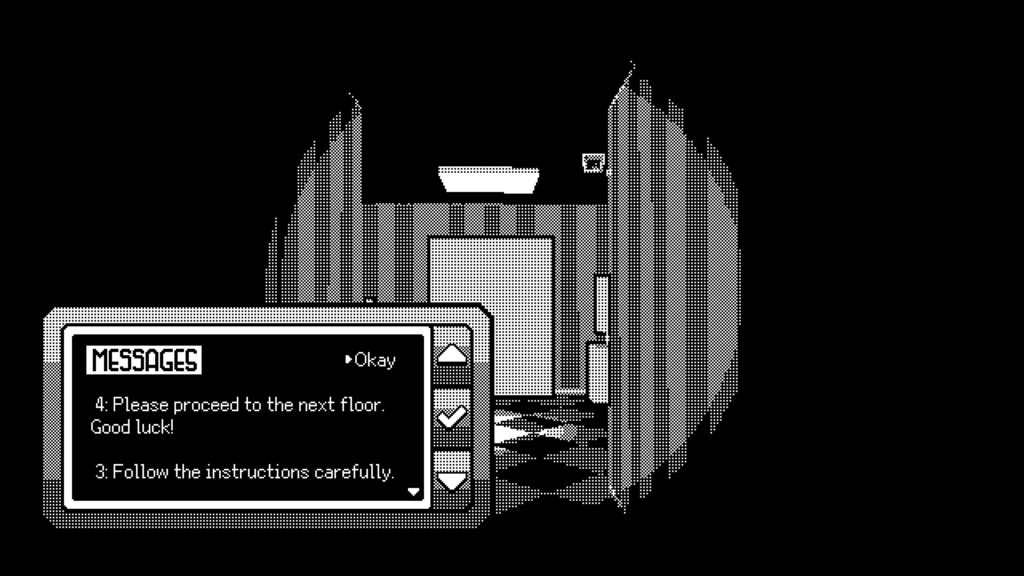

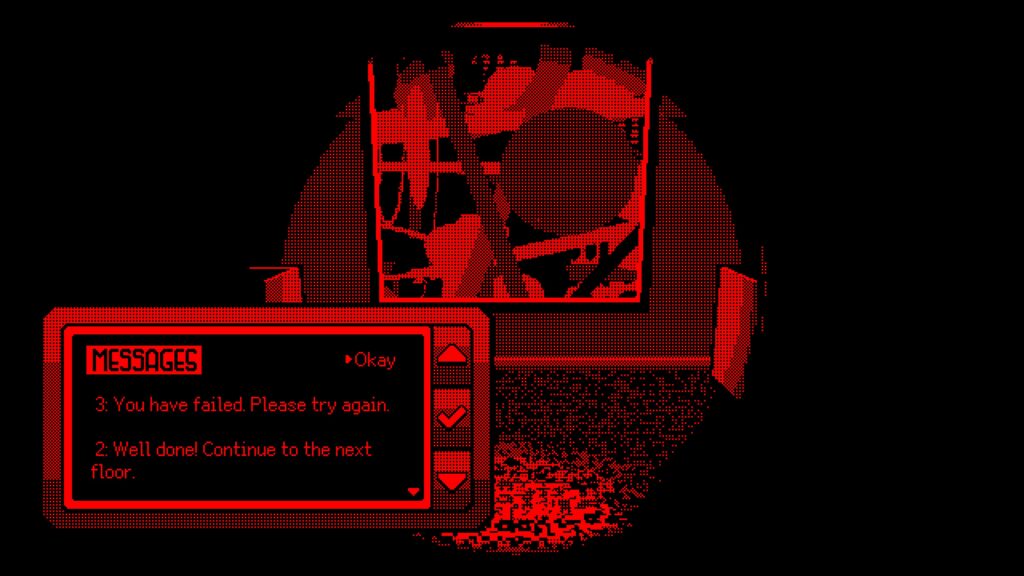

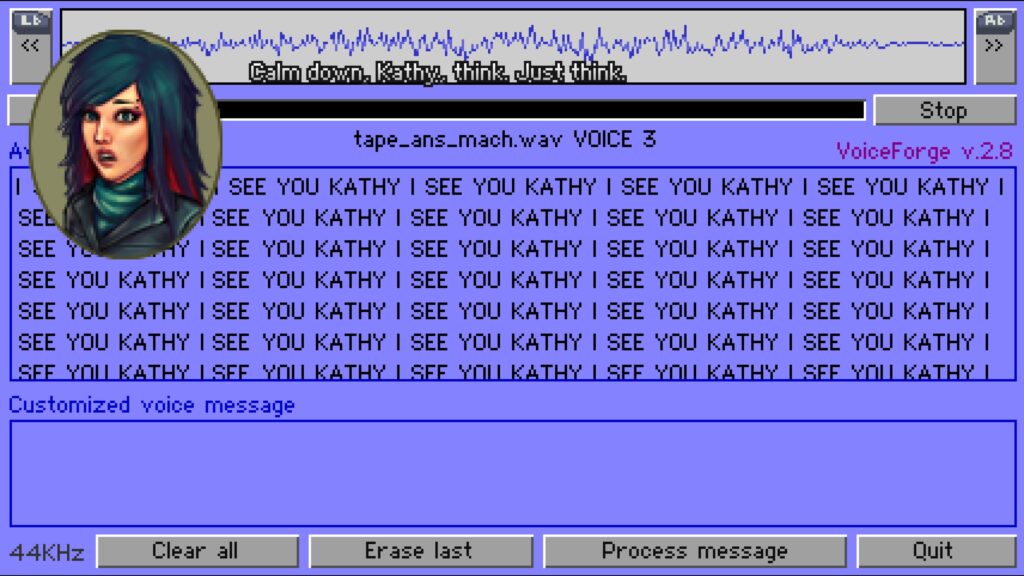

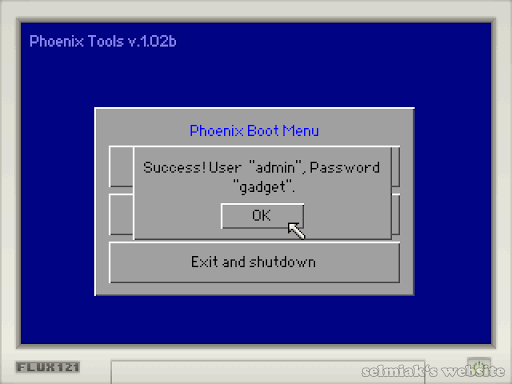

Press Any Button мне рекомендовал Сергей Янукович; сказал, что его проняло. И действительно, это крутая история. Занимает меньше часа, геймплей там есть (простой, но довольно любопытный), но главное не в геймплее, а в сюжете. Вы якобы проходите тест, который устраивает для вас искусственный интеллект, и этот искусственный интеллект в процессе теста начинает рассказывать свою историю. Спойлерить не буду, просто поиграйте, много времени это не займёт.

Когда мне понравилась Press Any Button, я, естественно, зашёл посмотреть, кто её сделал. Оказалось, что это инди-разработчик Евгений Зубко, и у него буквально в 2025-м вышла новая игра: Knight of the Lions. Разумеется, её я тоже попробовал.

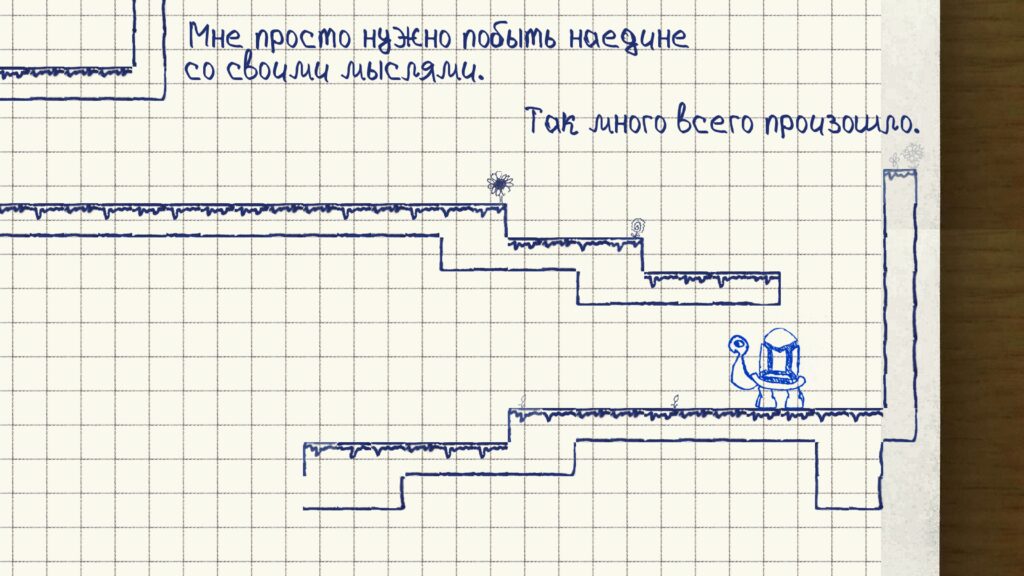

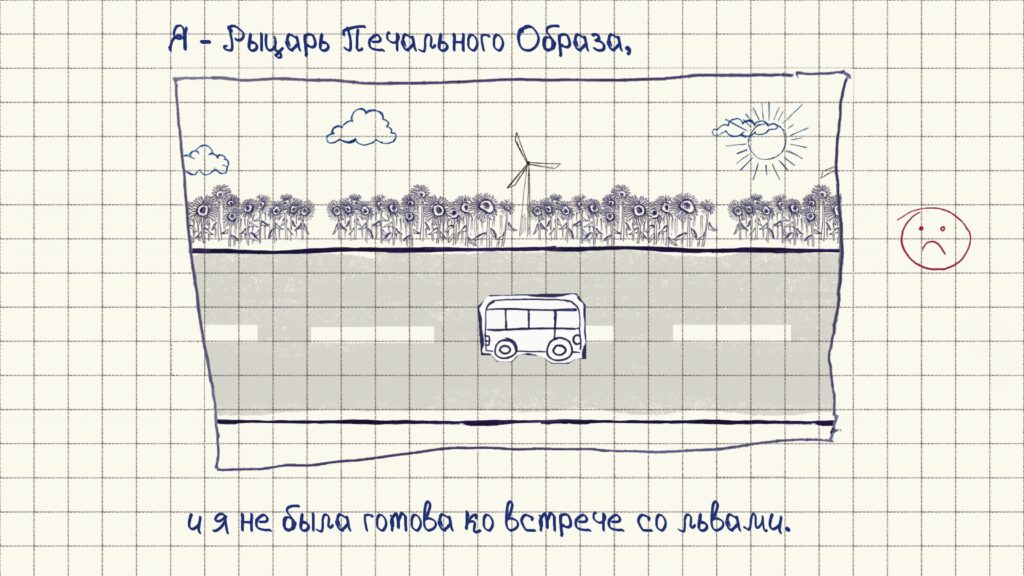

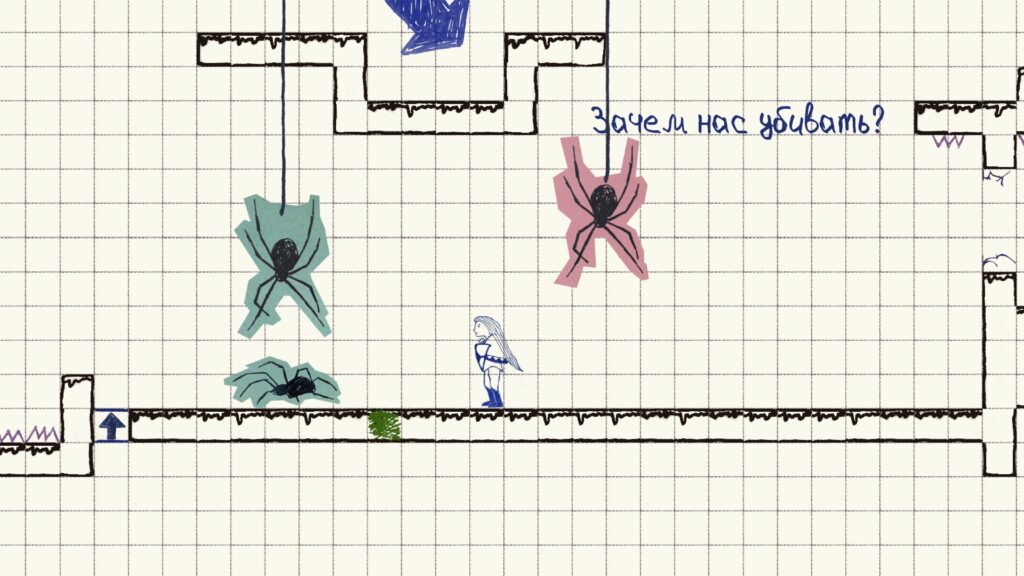

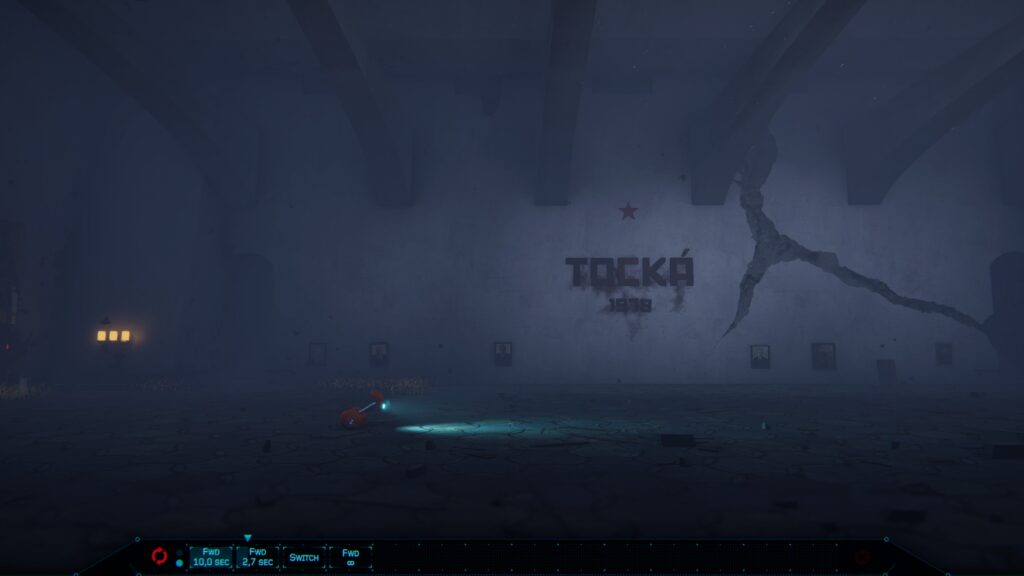

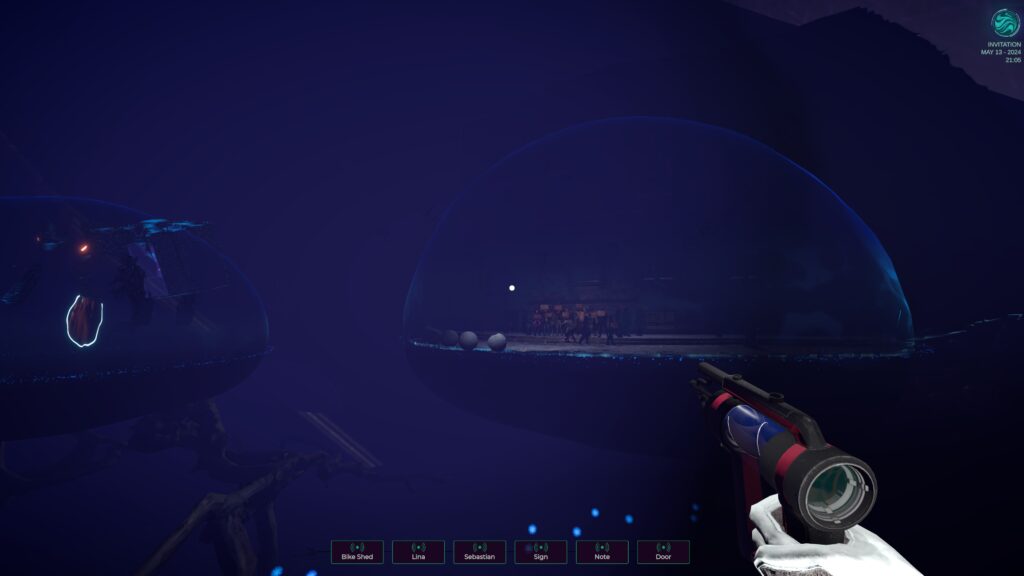

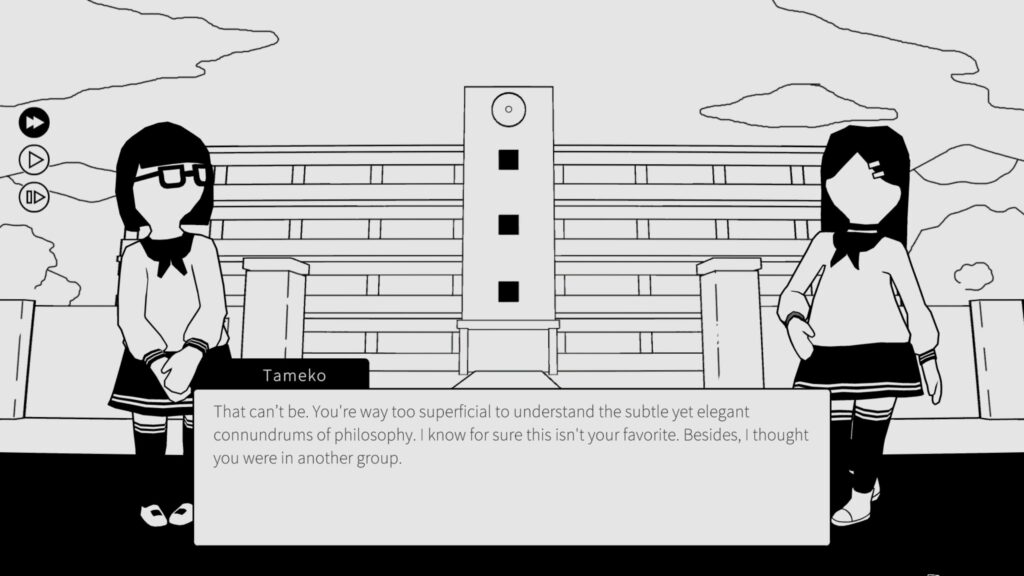

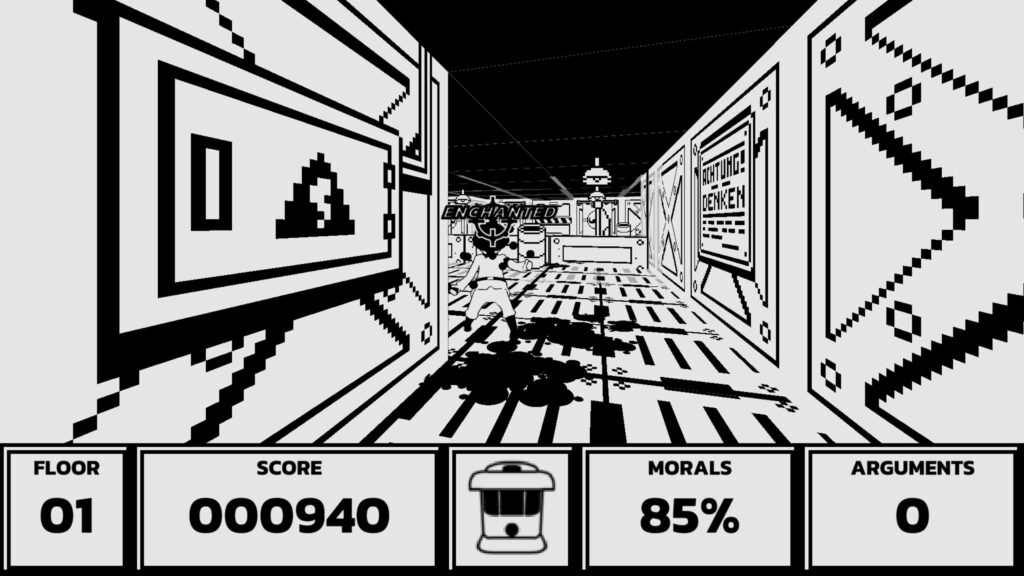

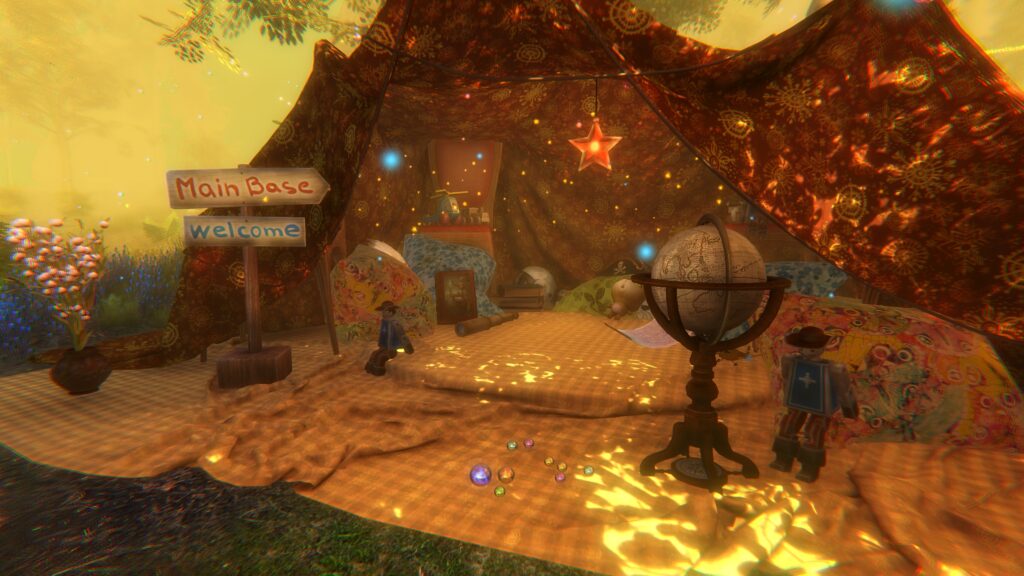

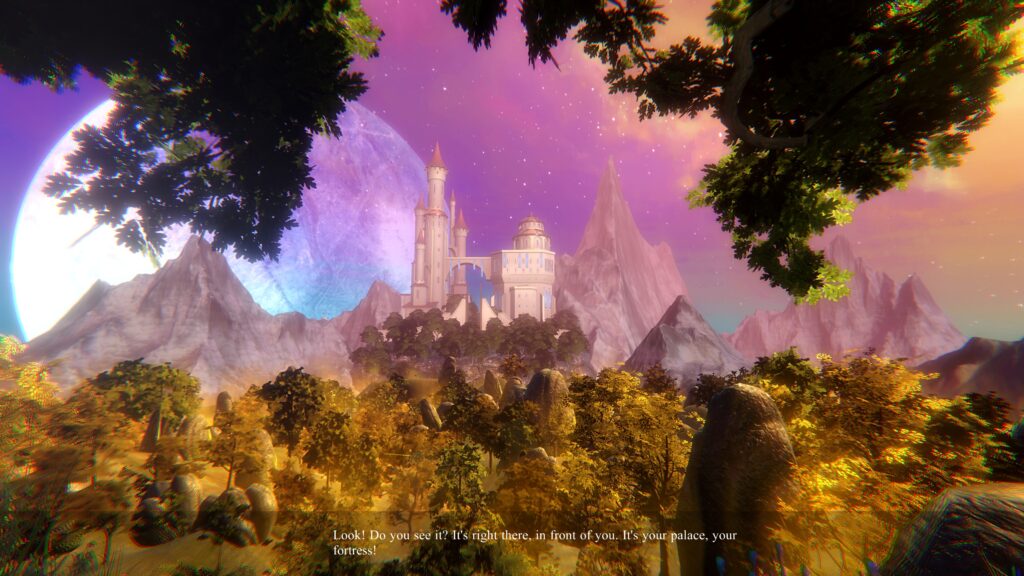

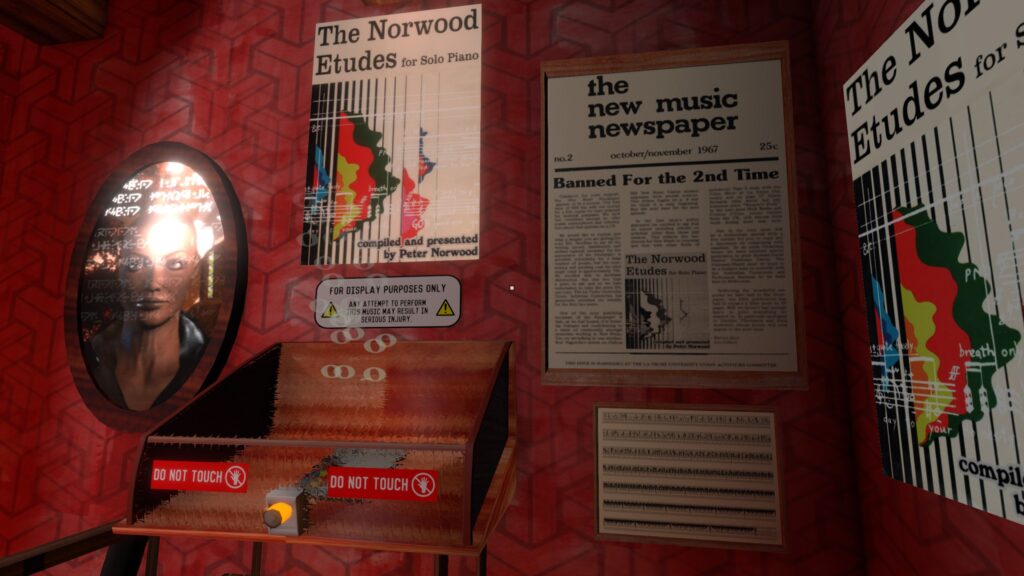

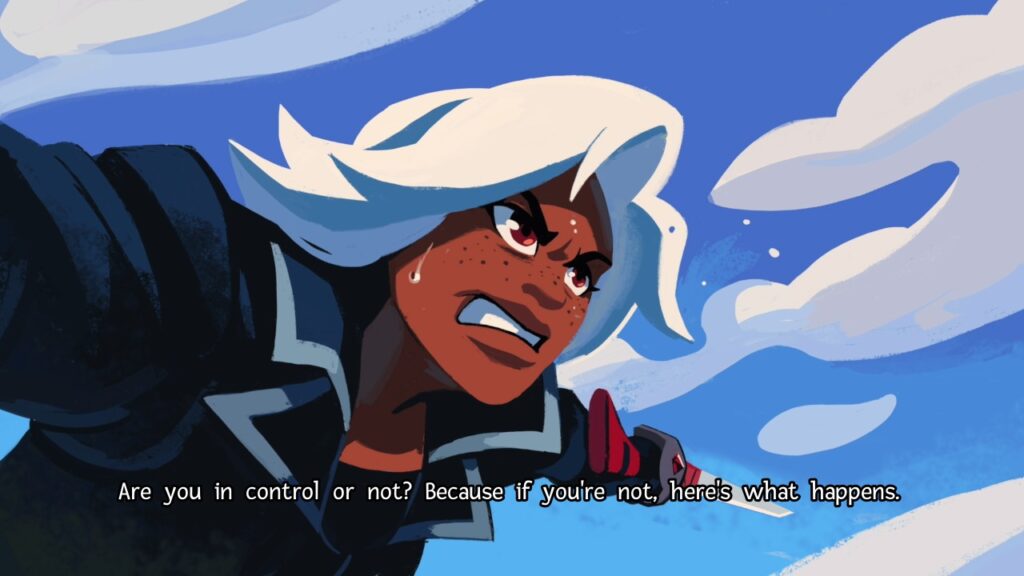

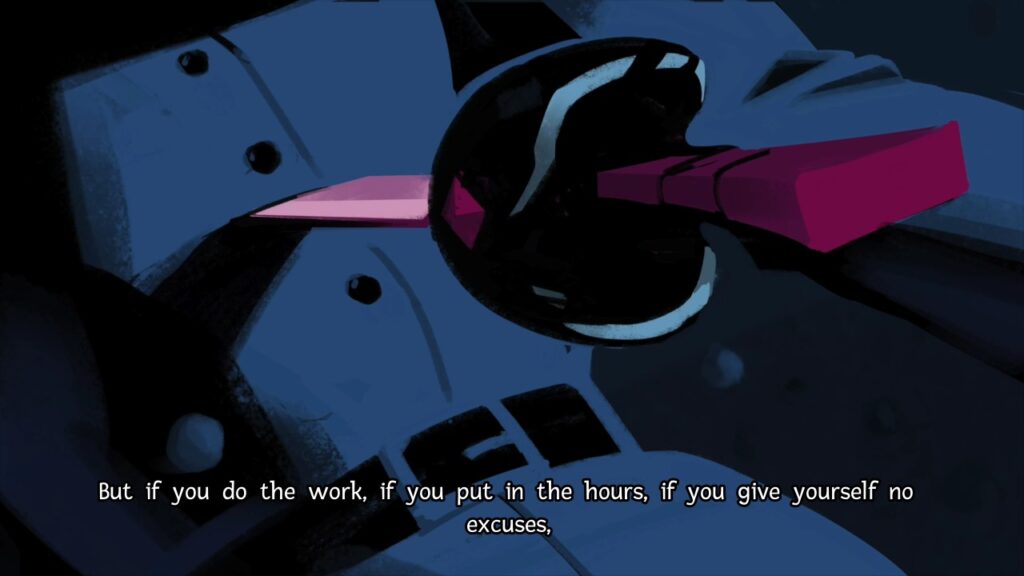

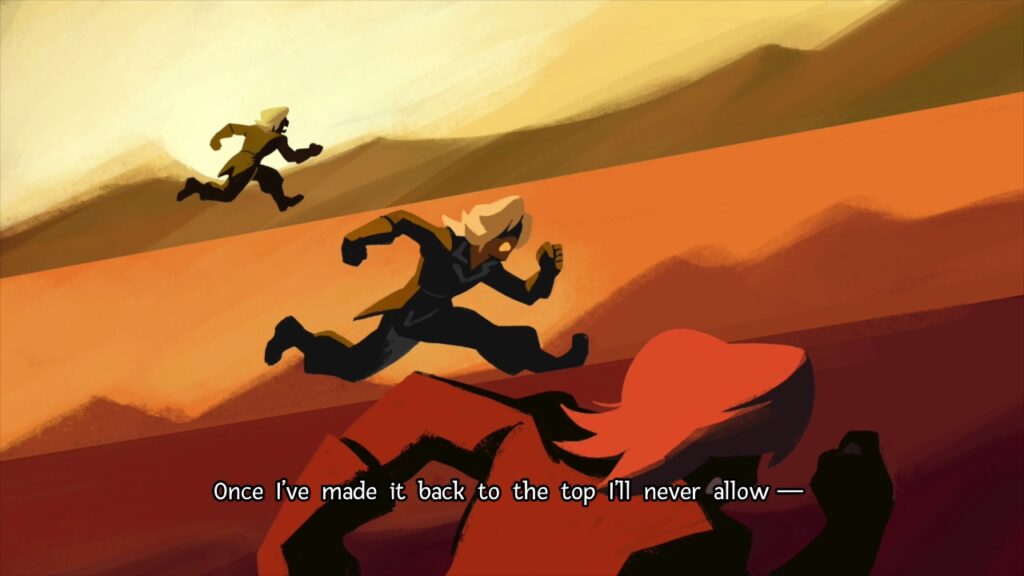

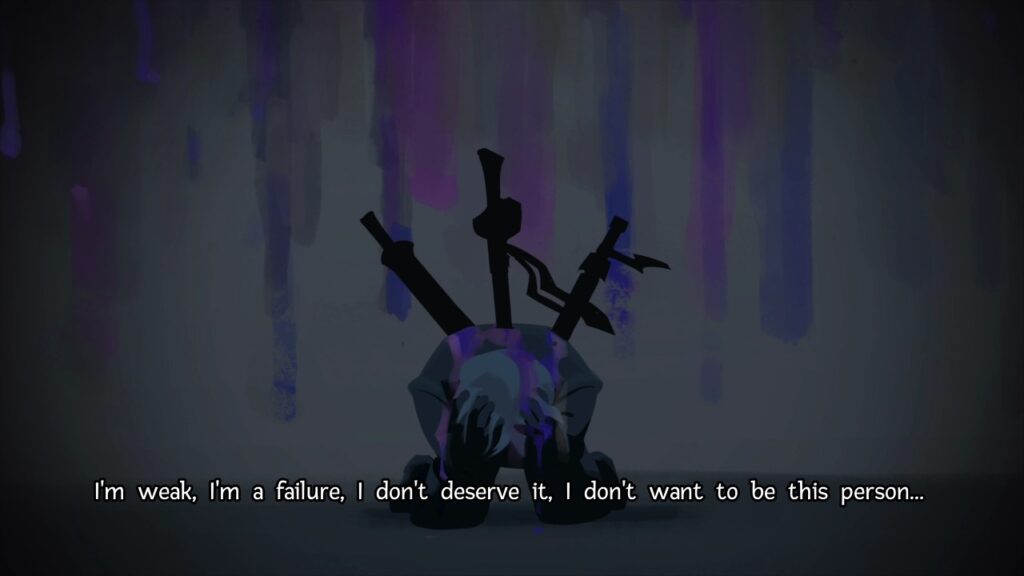

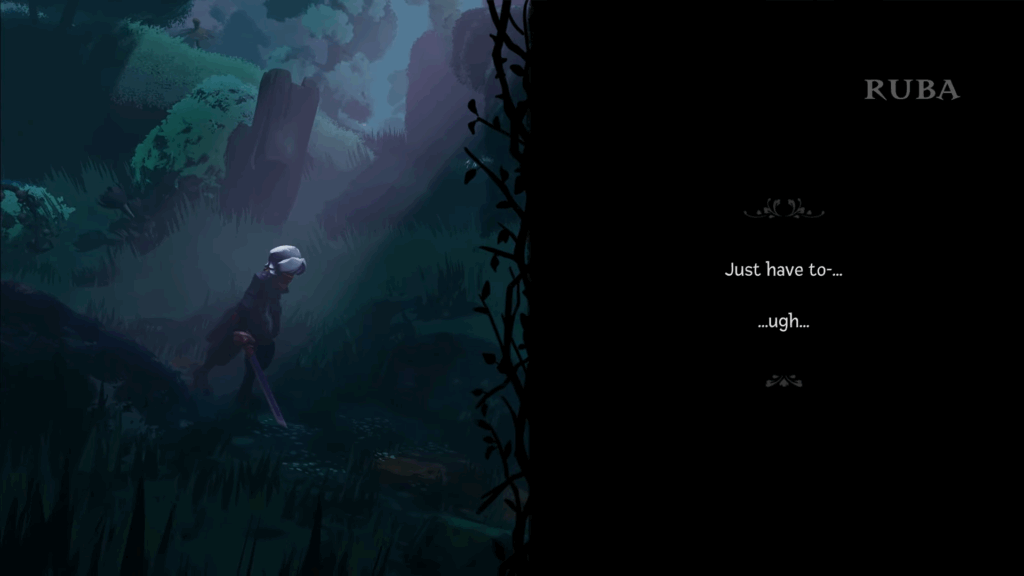

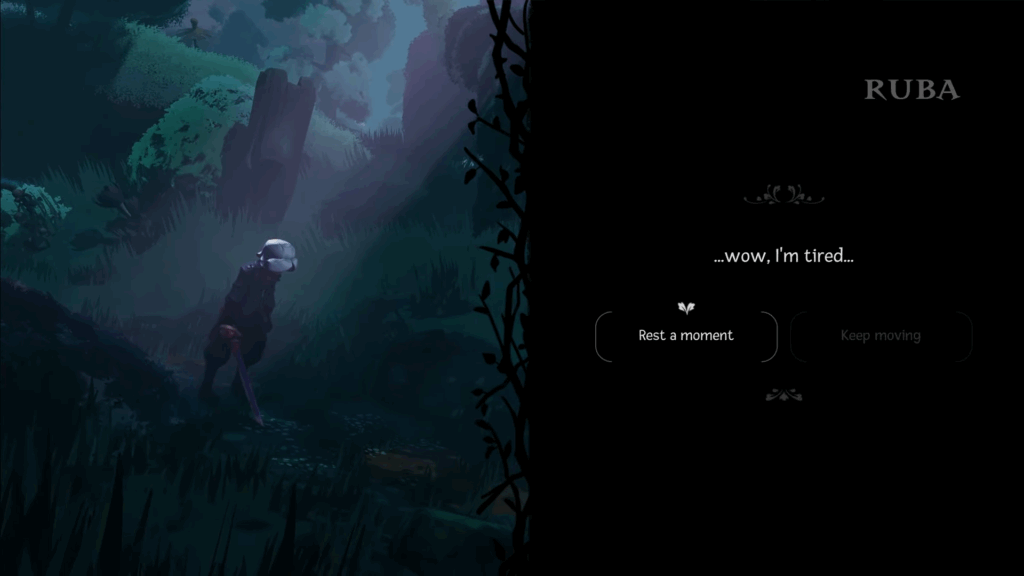

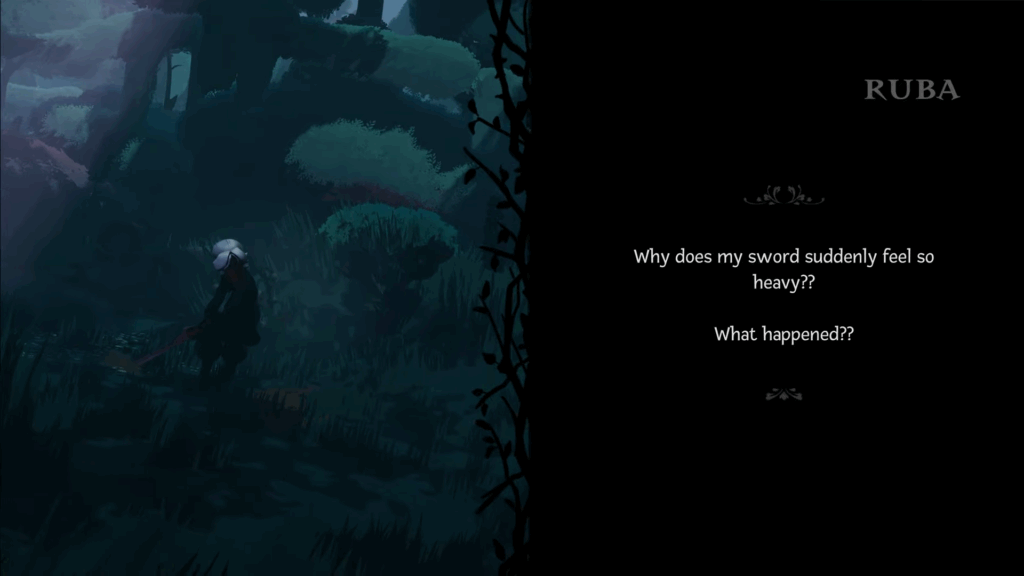

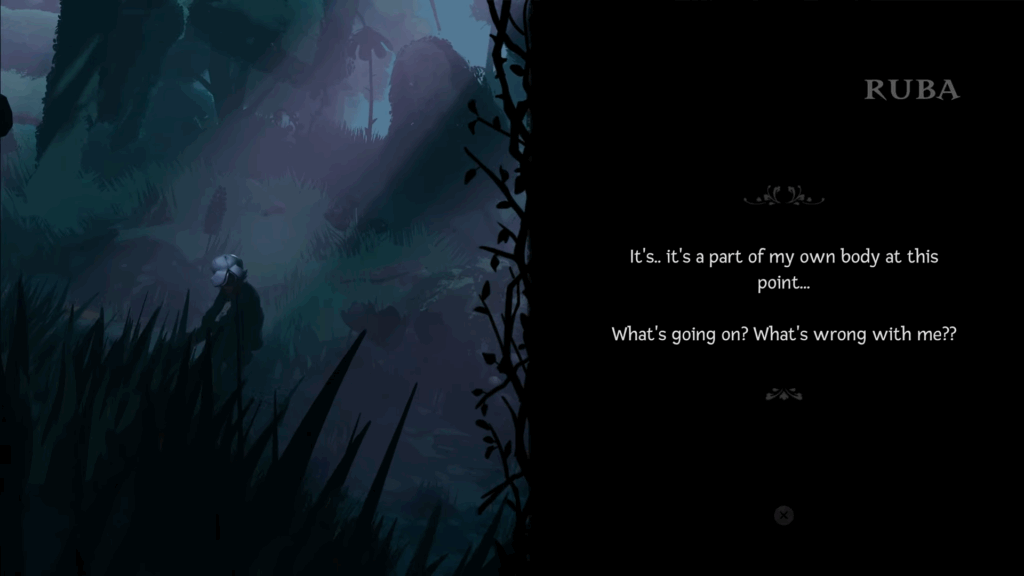

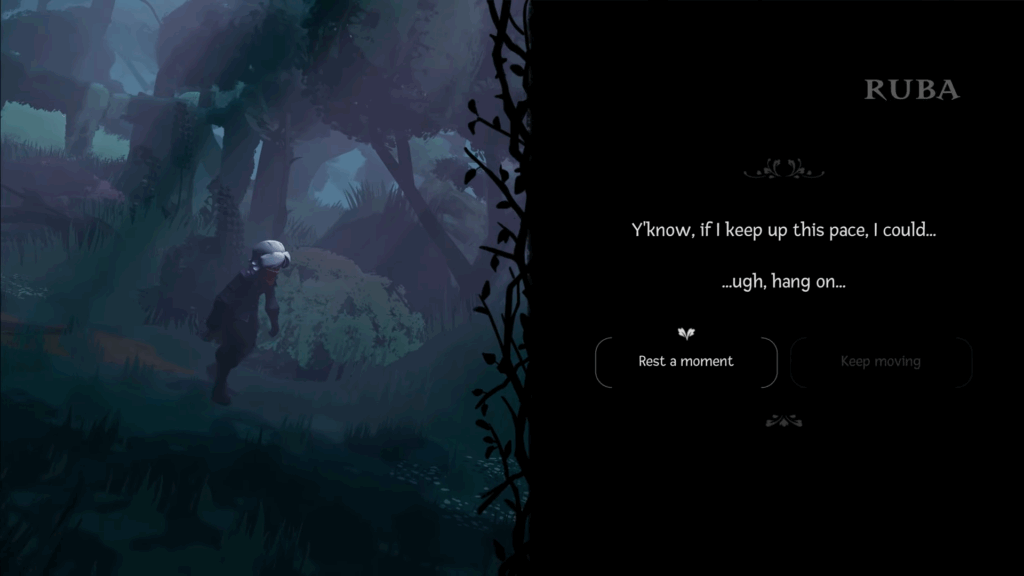

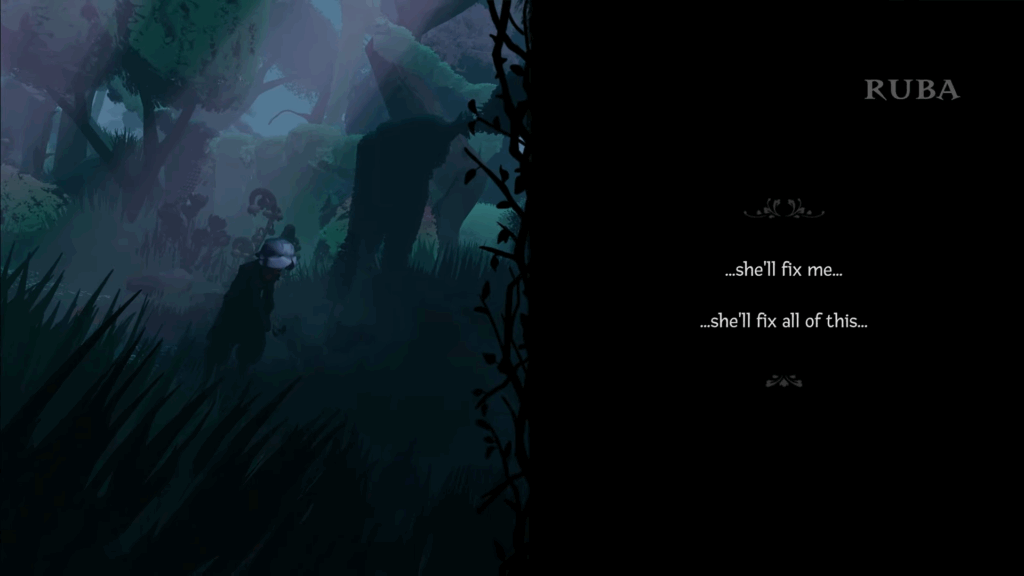

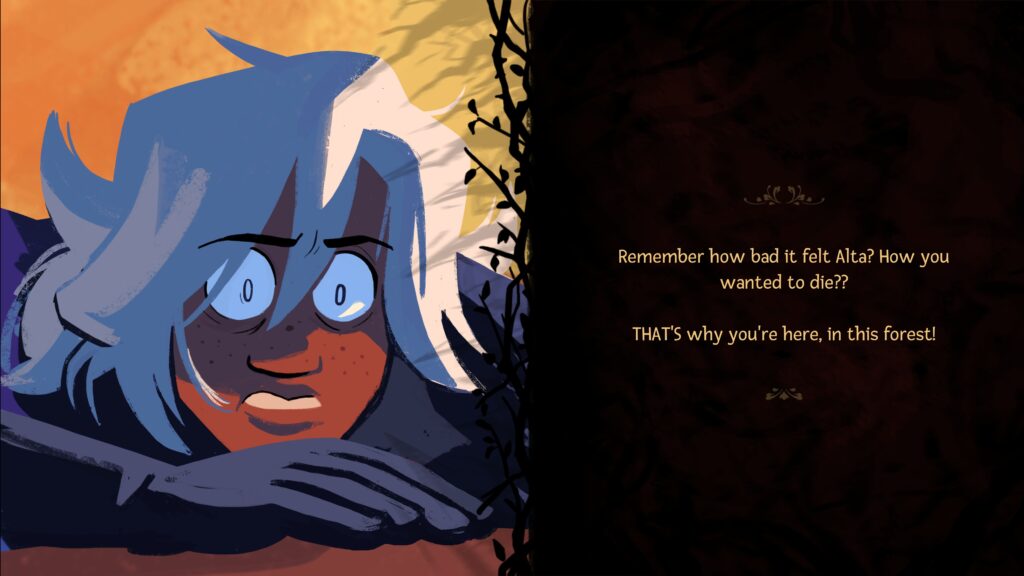

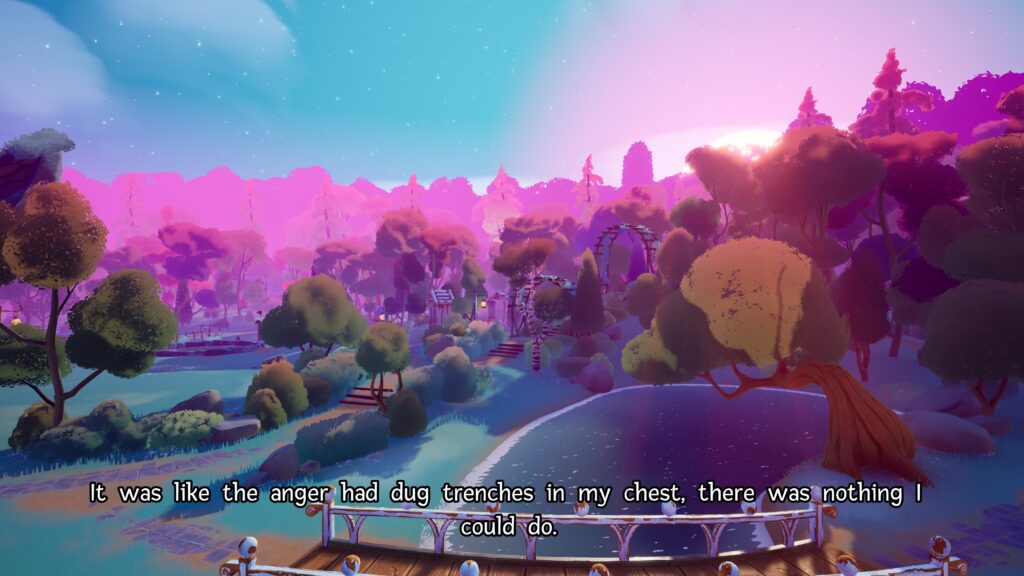

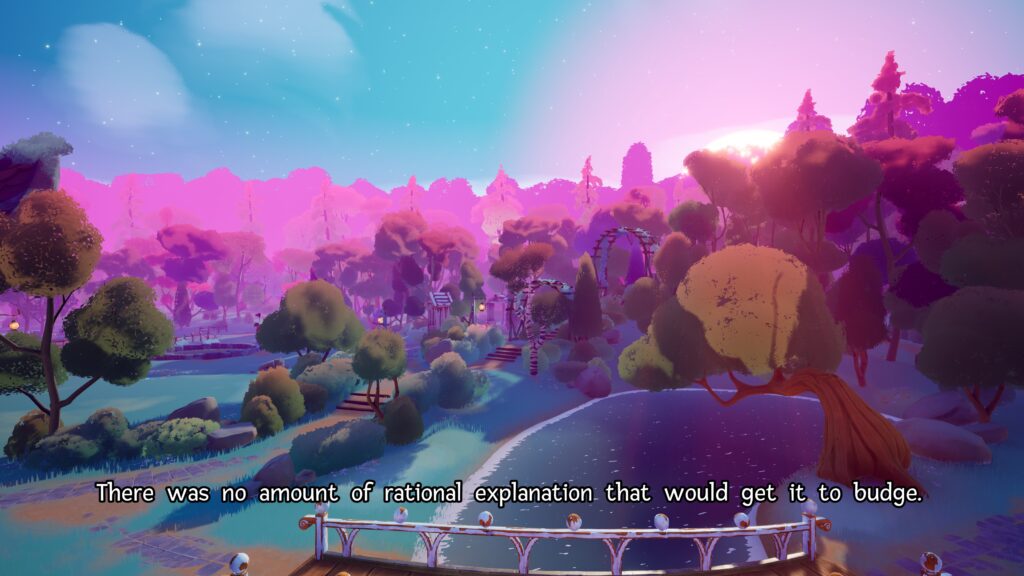

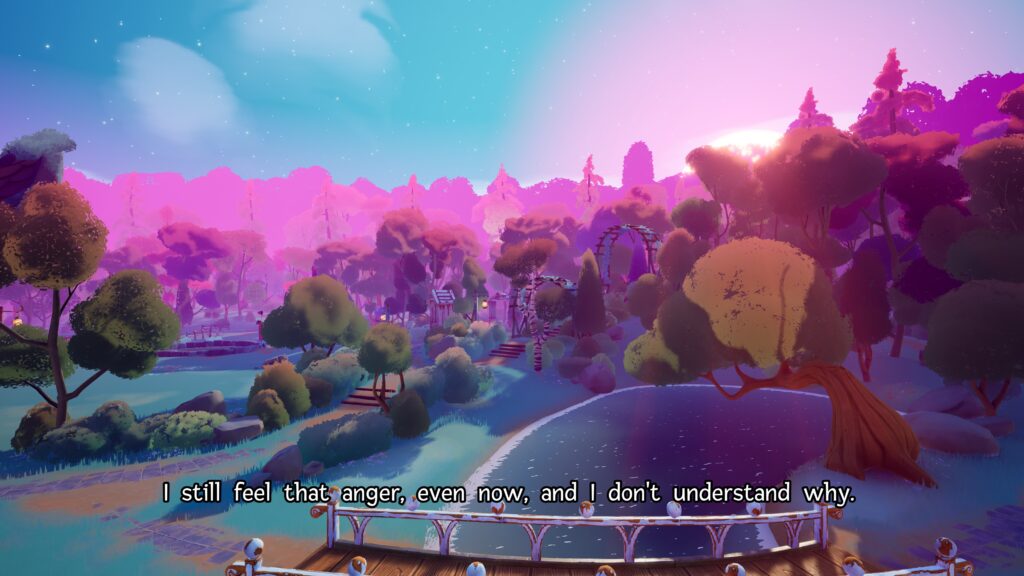

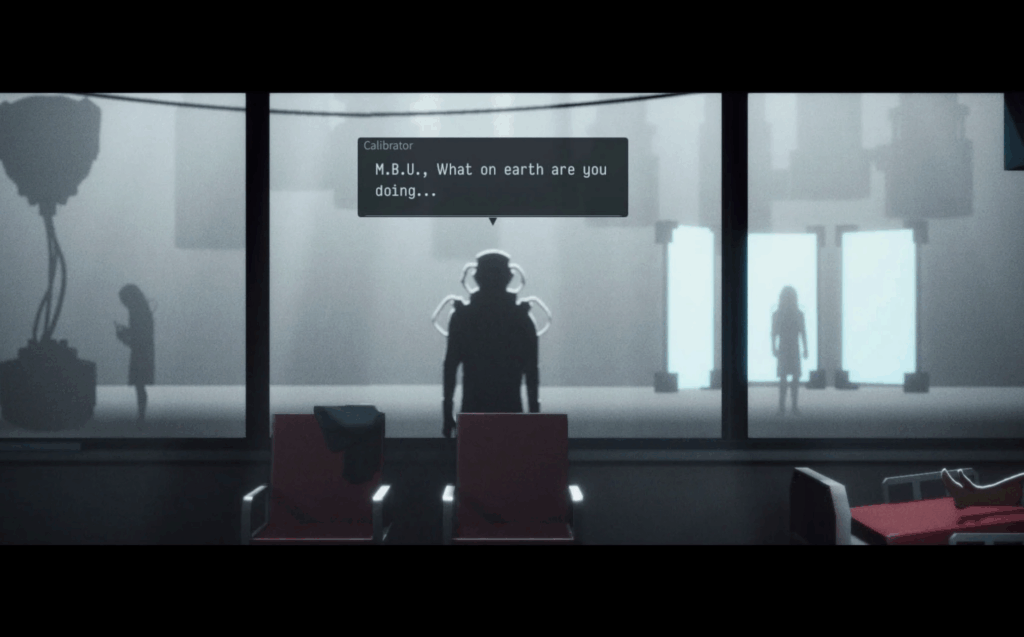

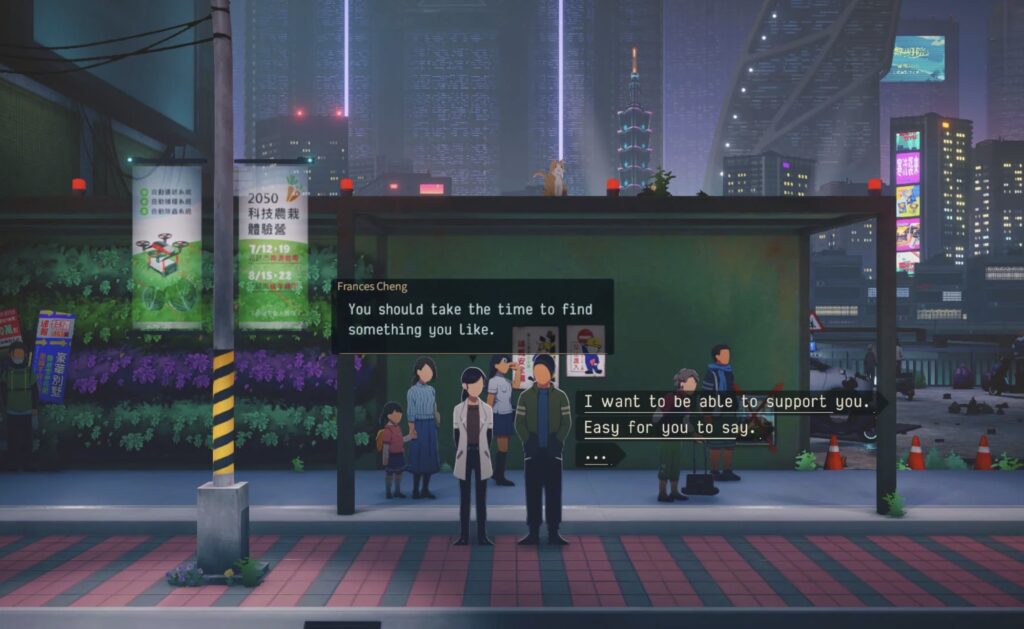

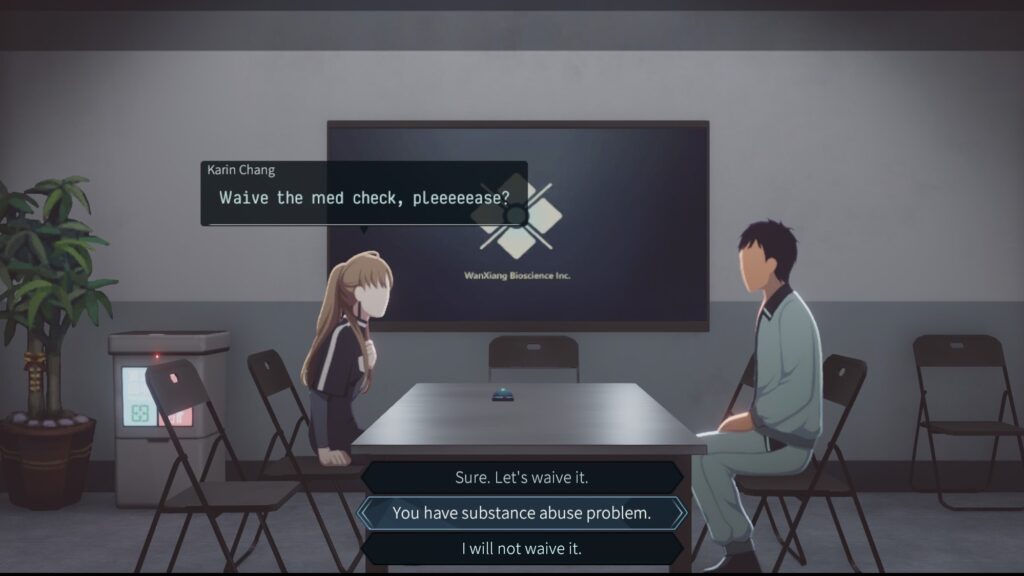

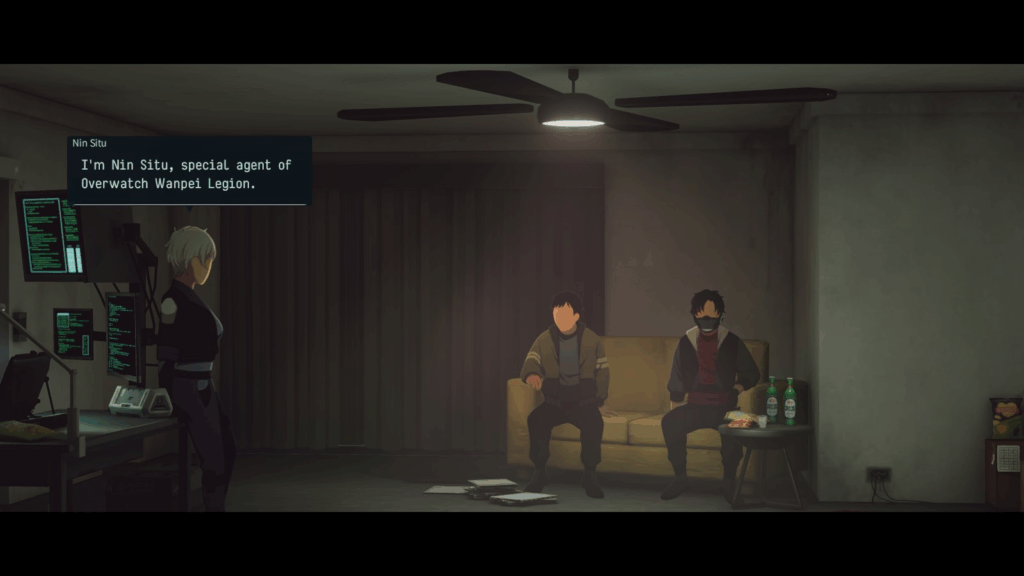

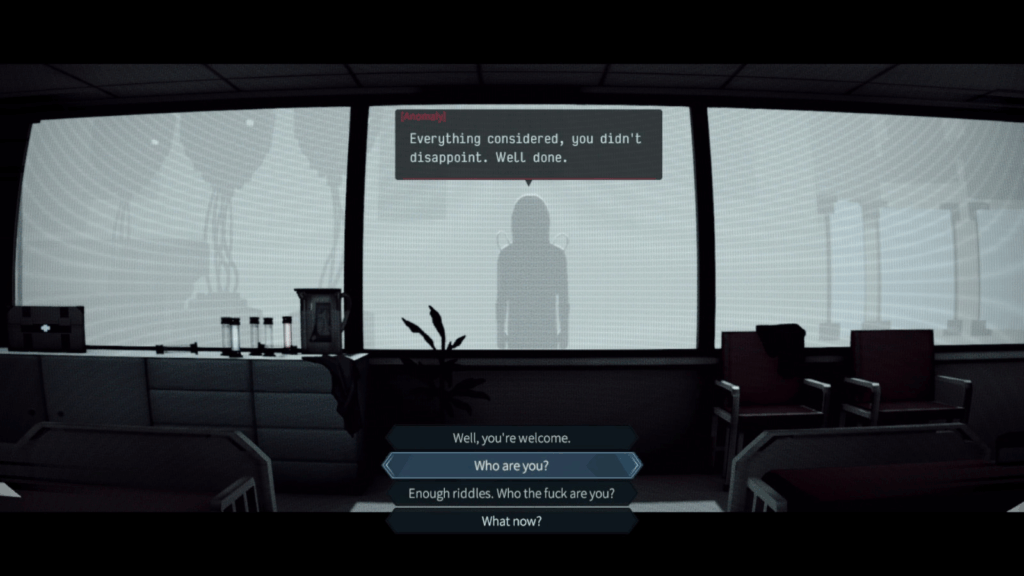

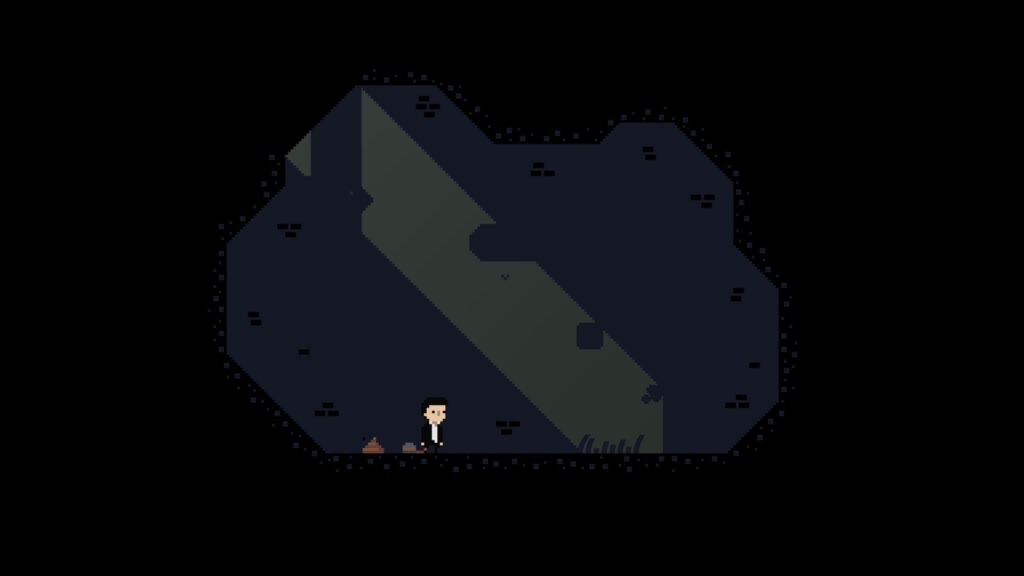

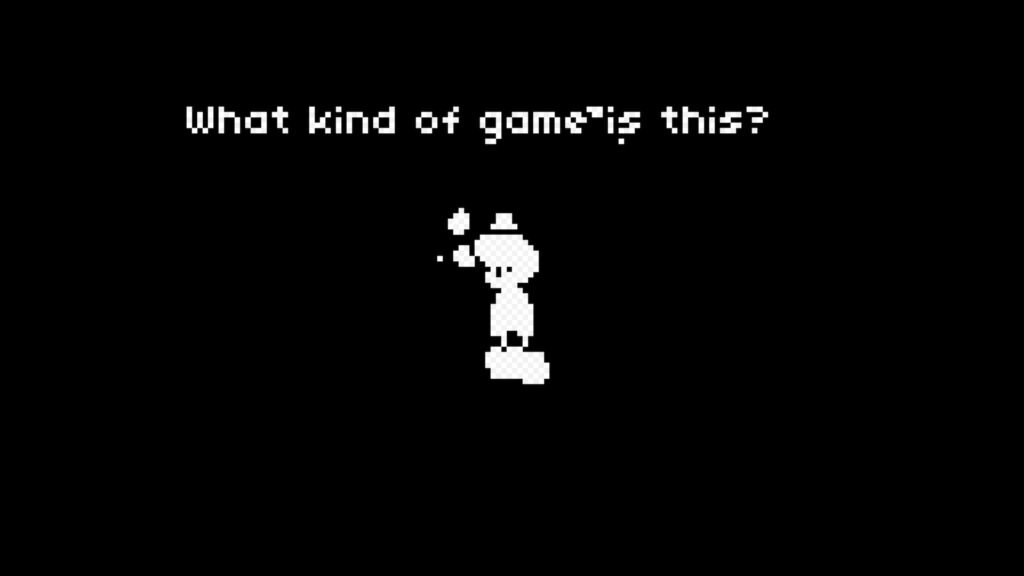

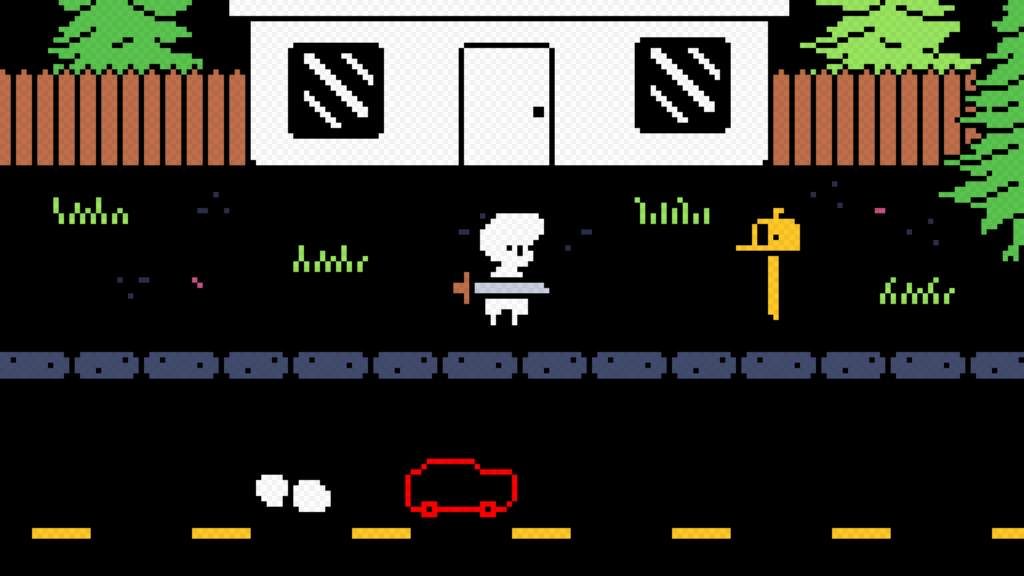

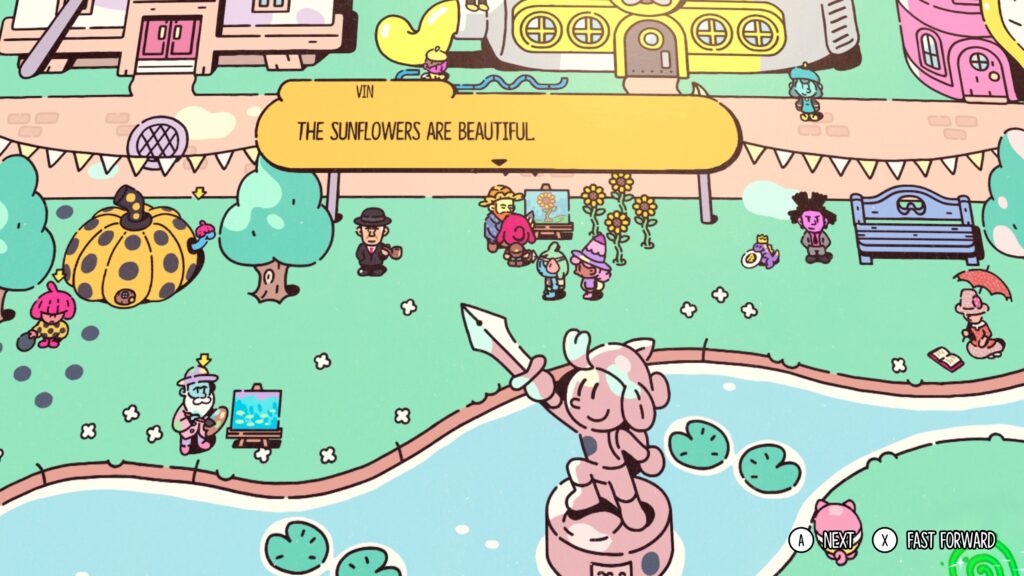

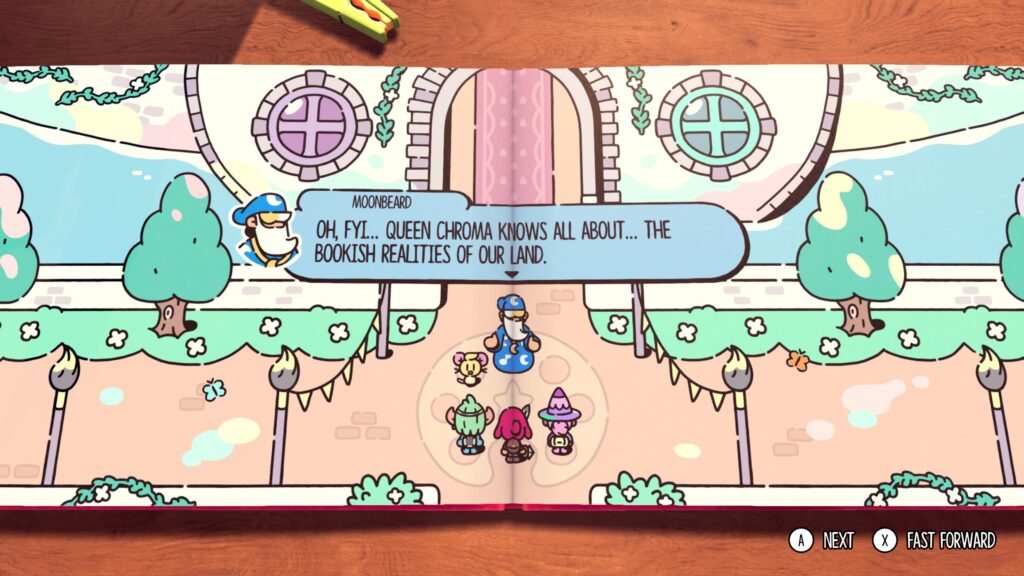

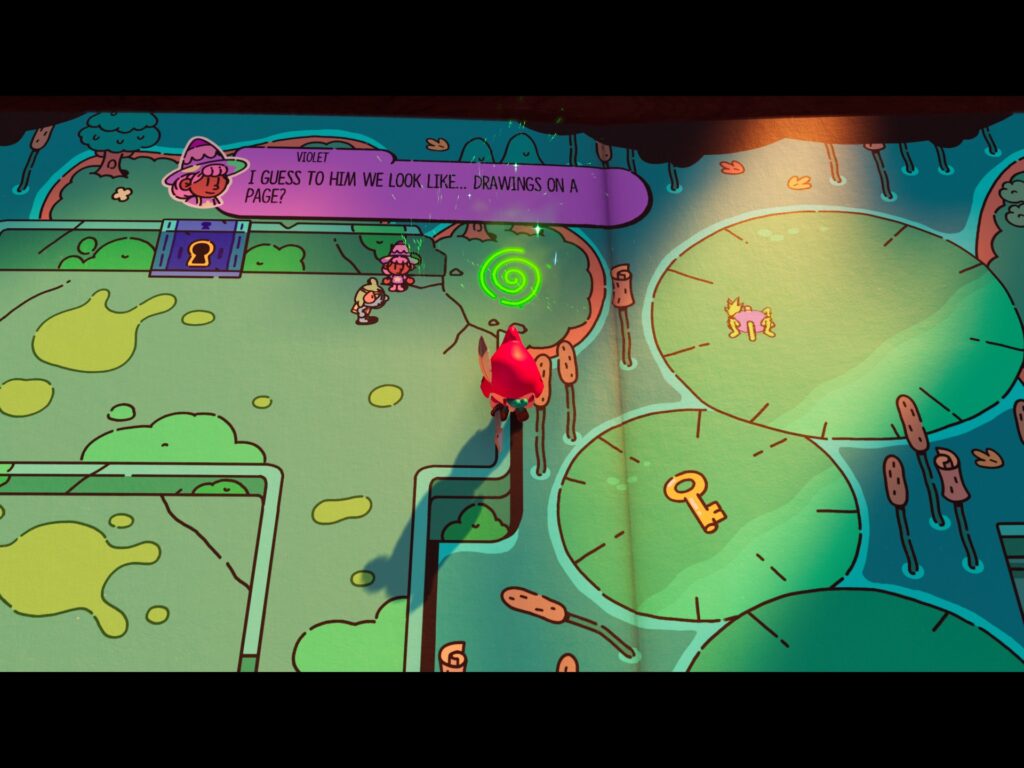

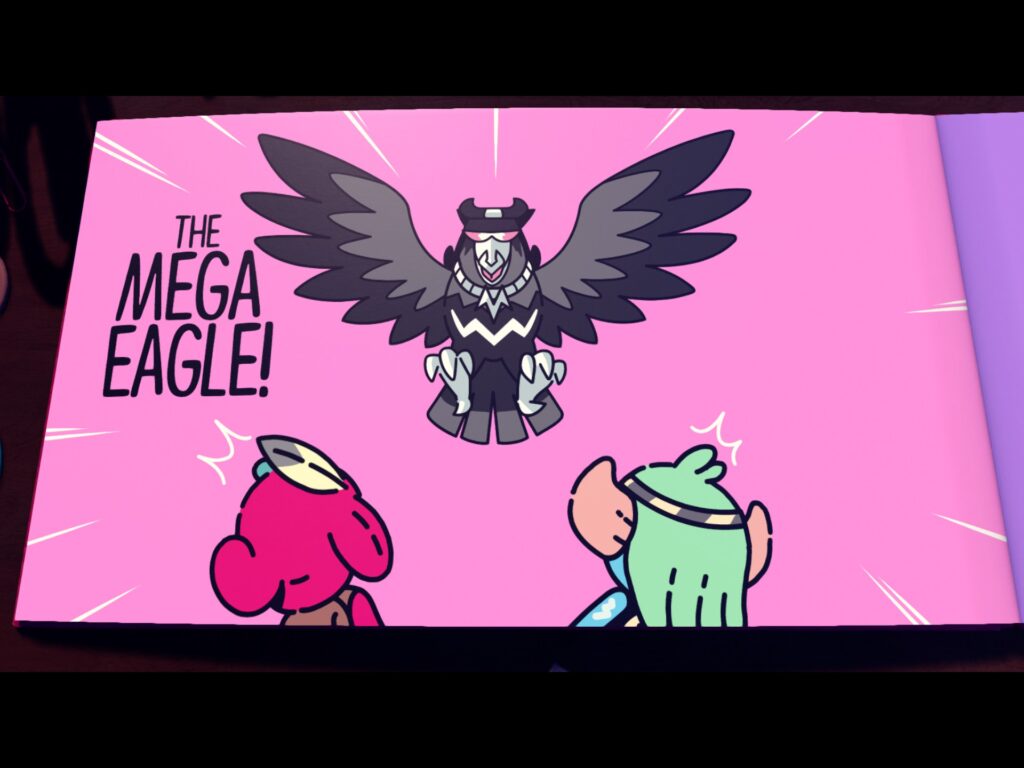

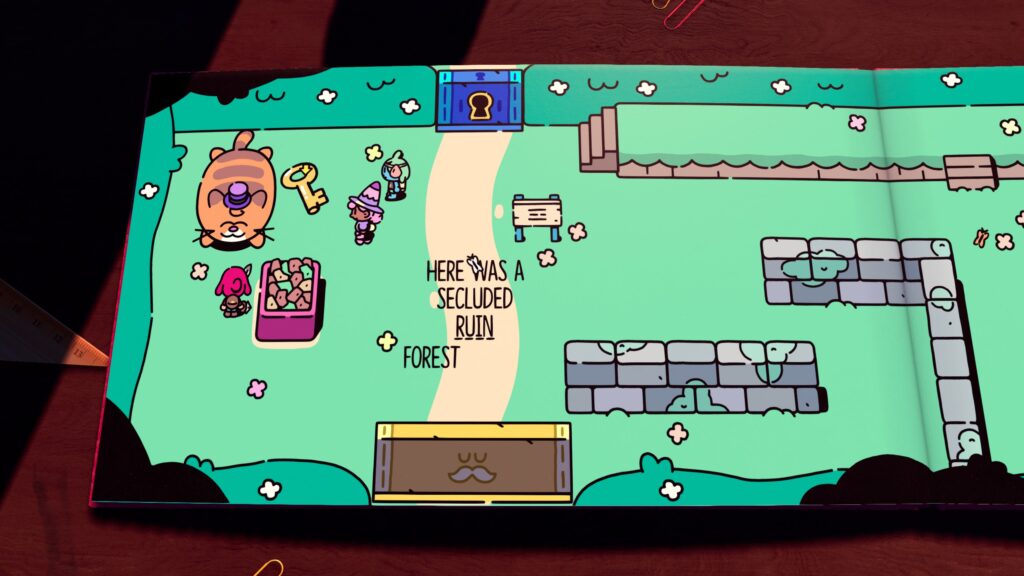

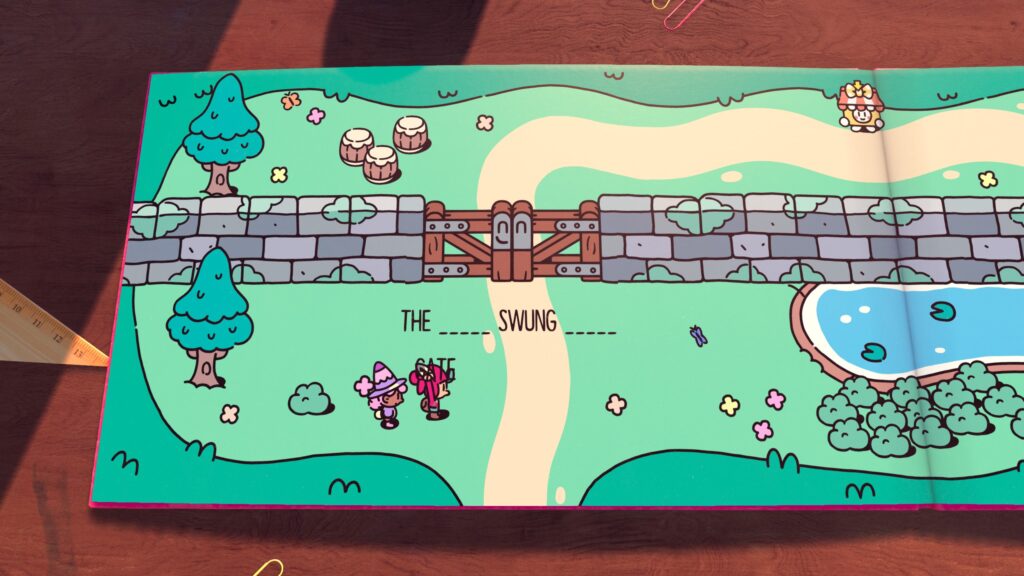

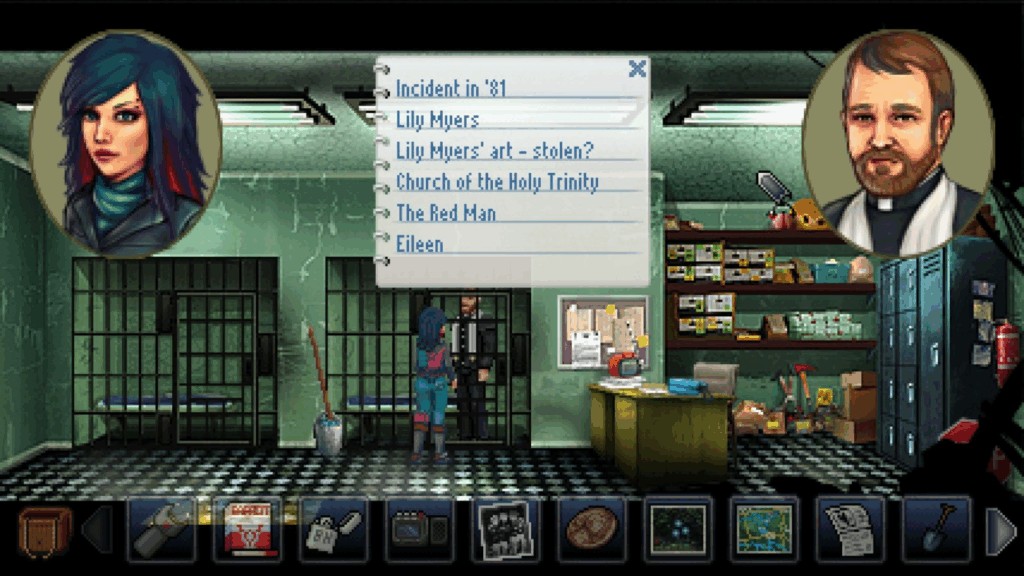

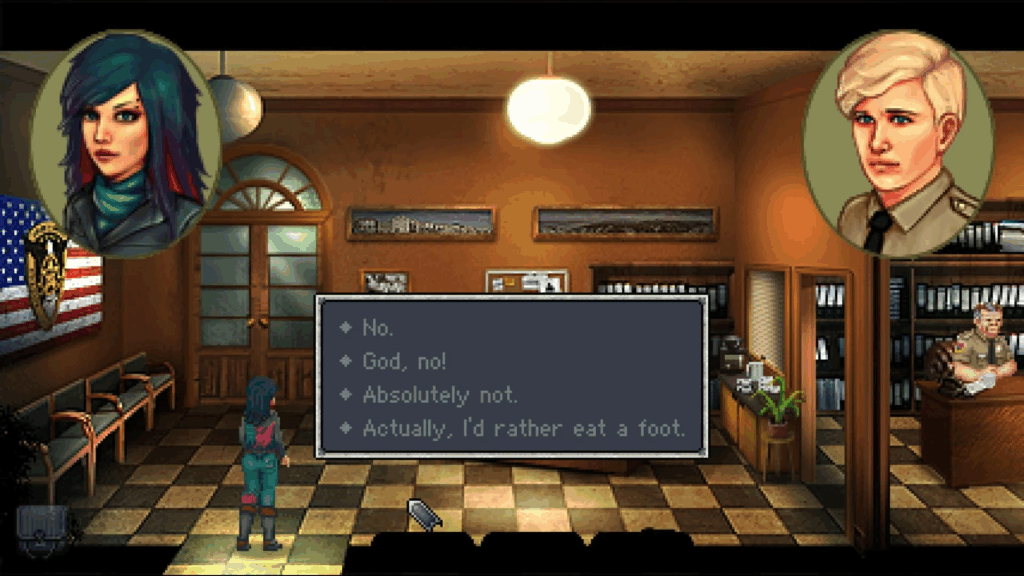

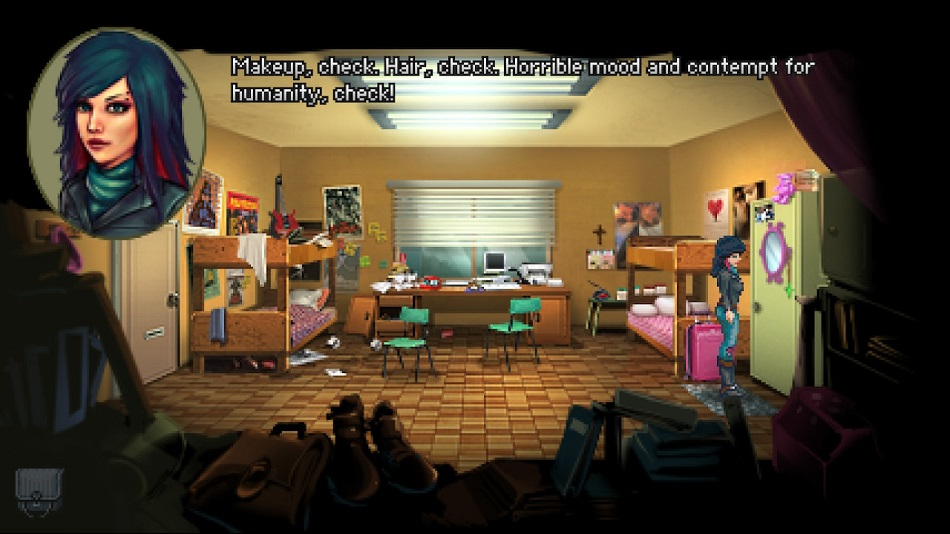

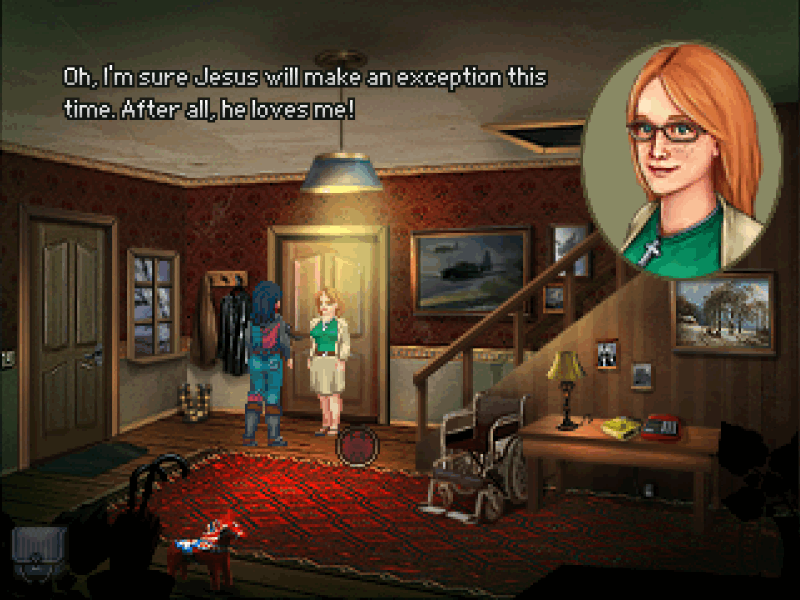

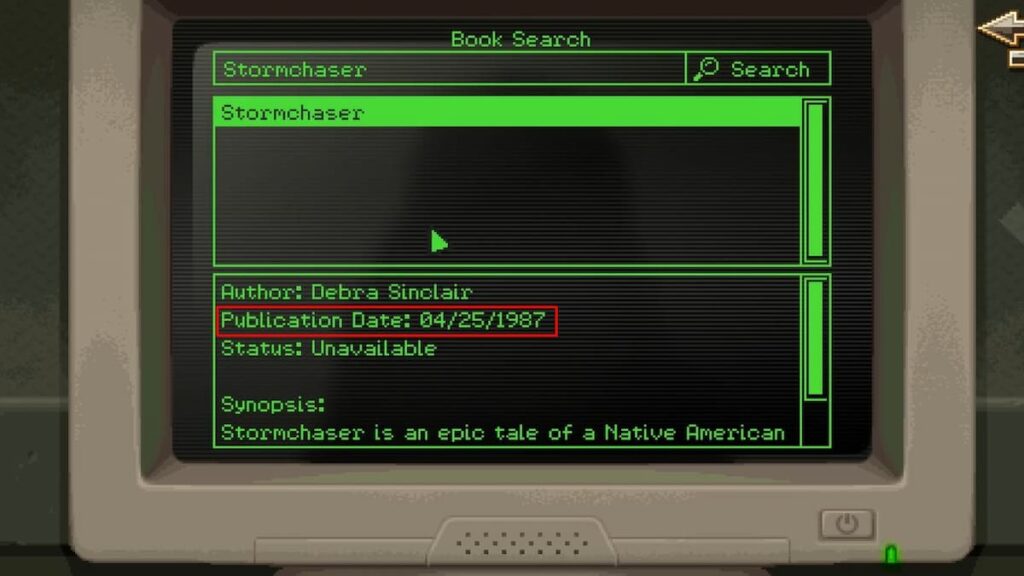

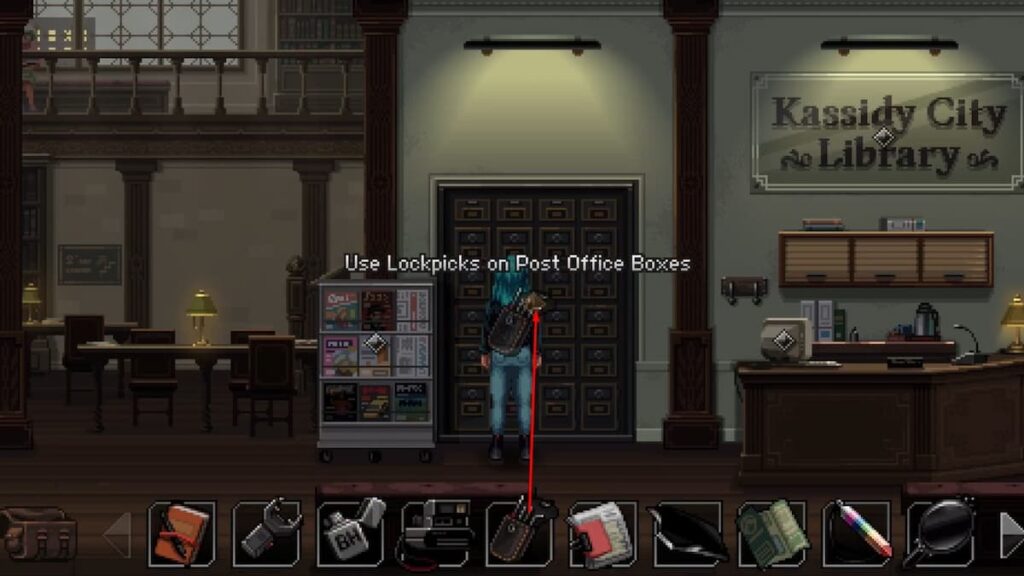

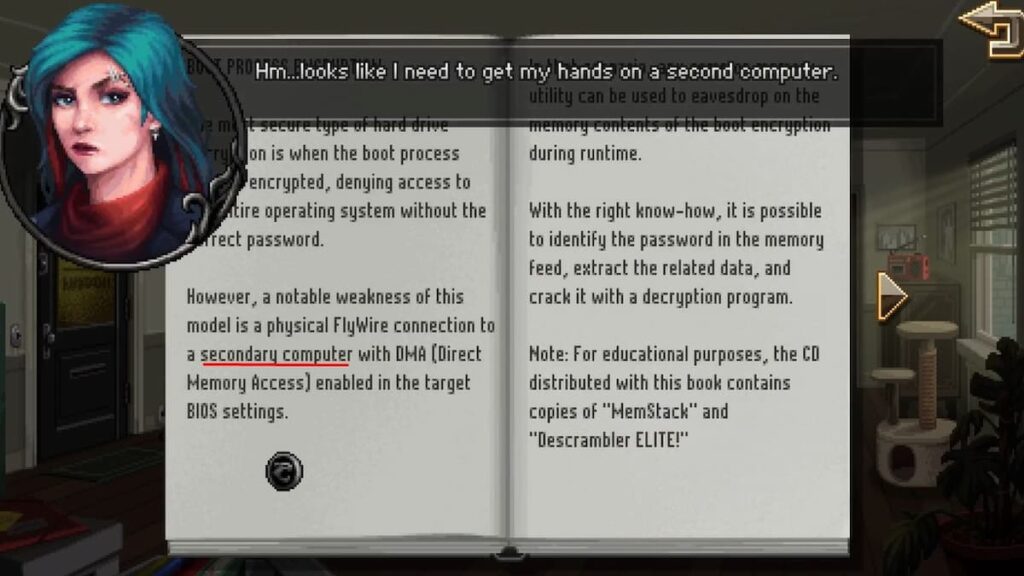

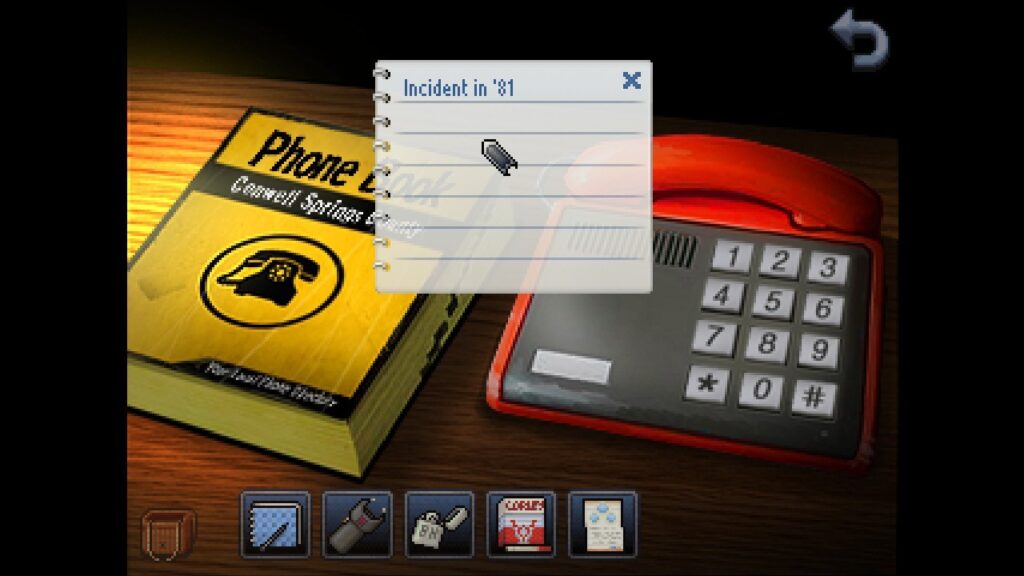

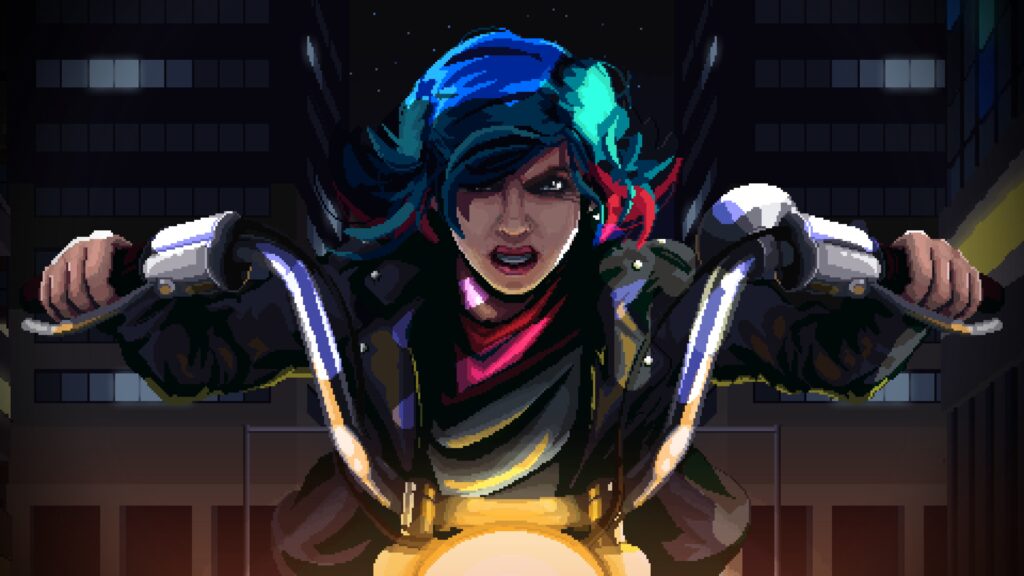

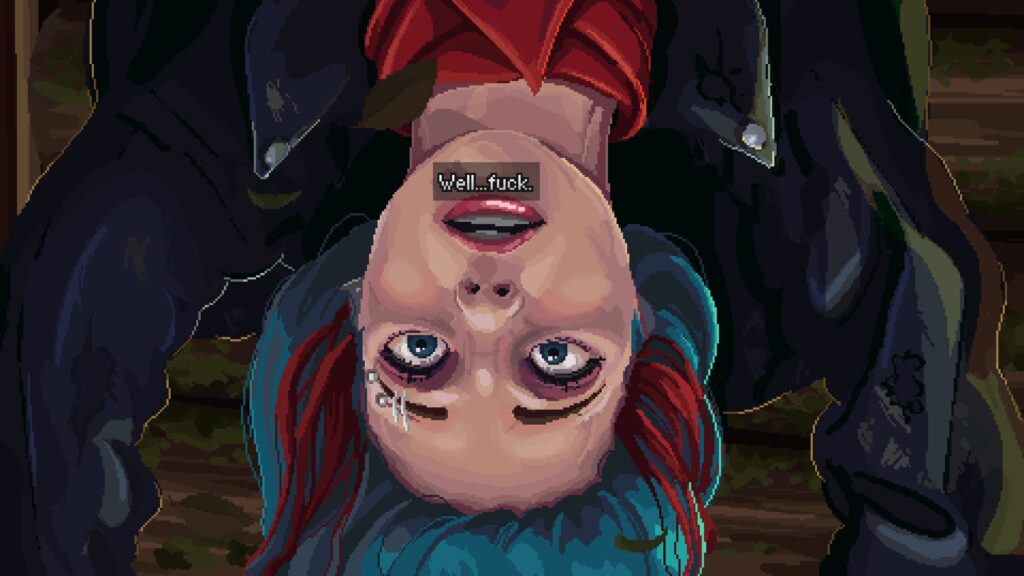

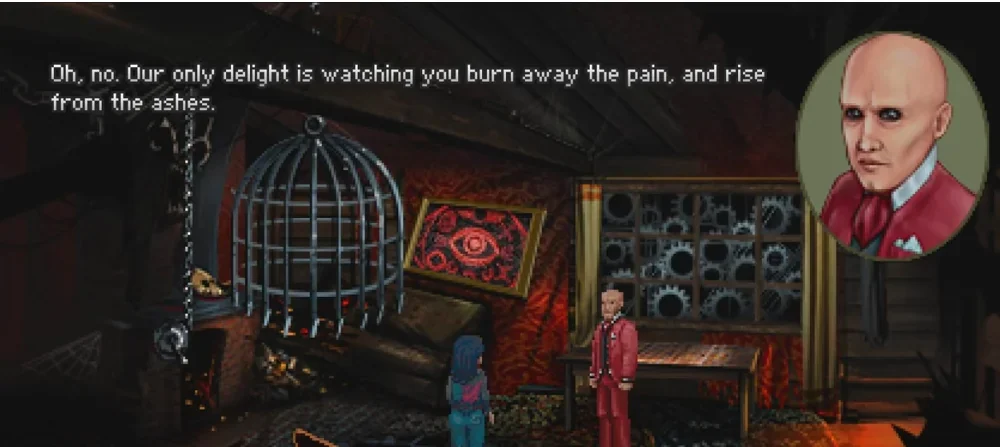

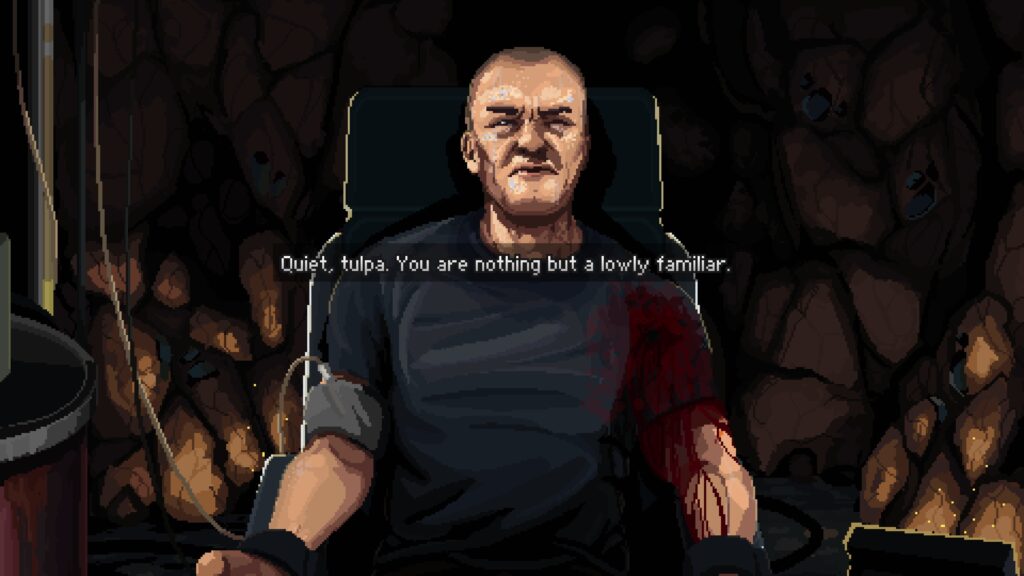

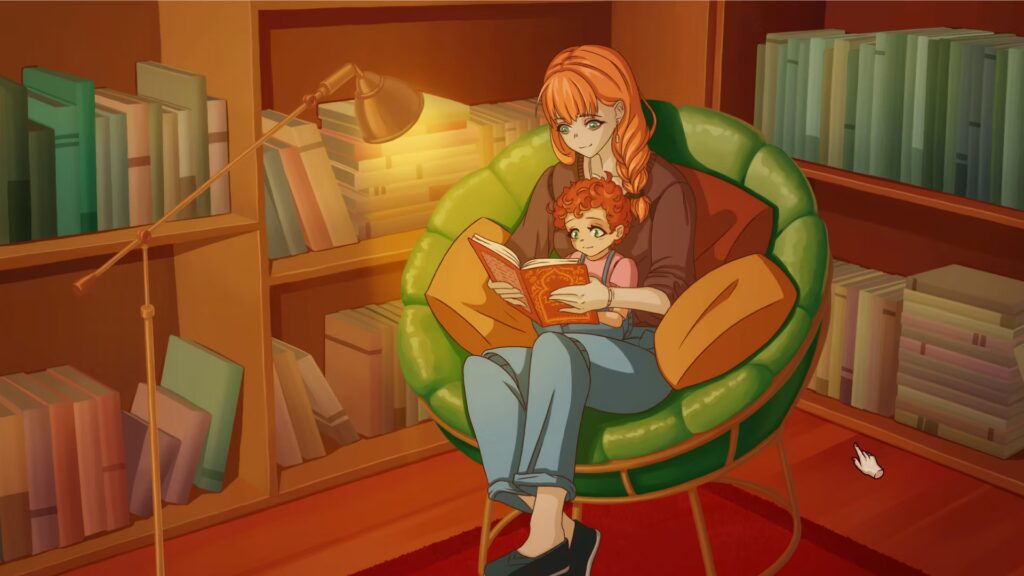

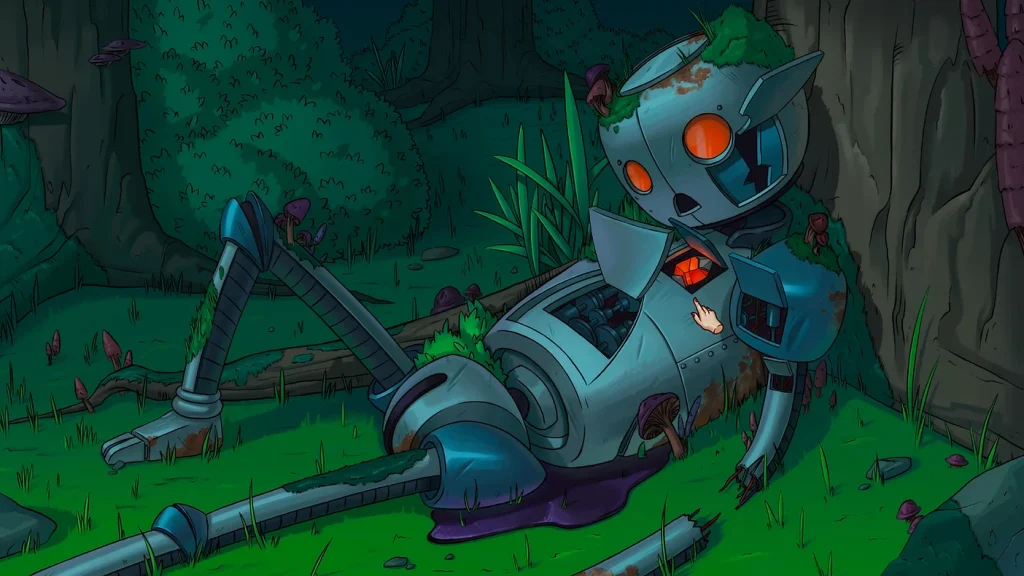

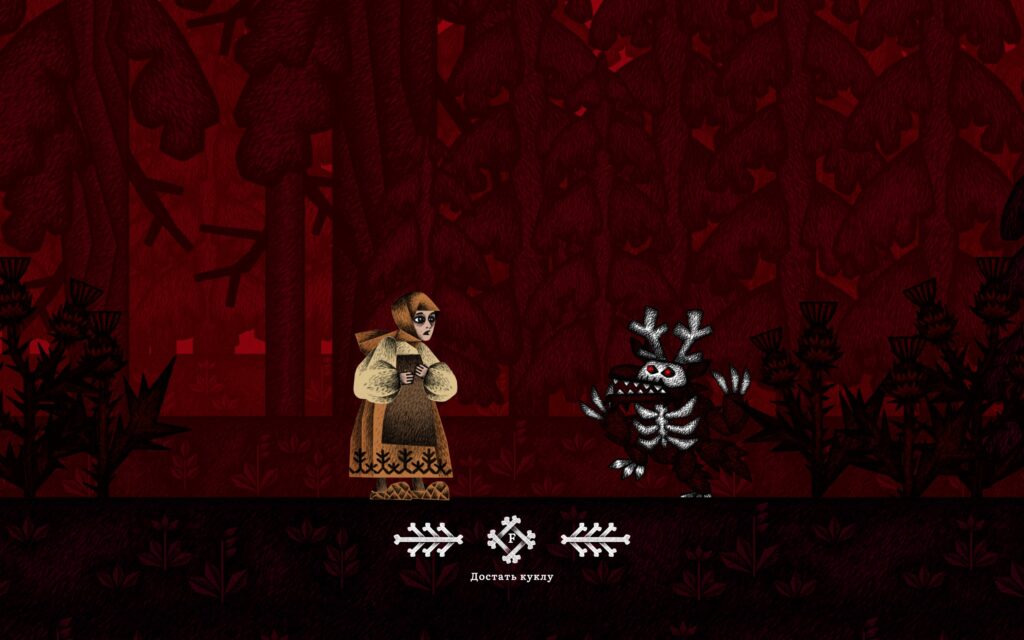

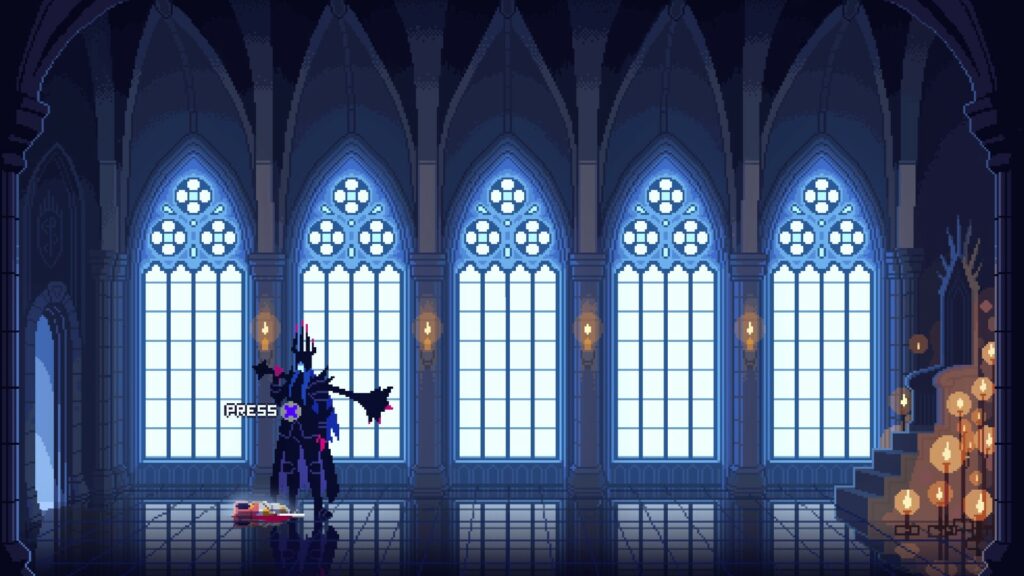

Визуальный стиль вы видите на скриншотах, он очень крутой, и выдержан по всей игре безупречно. По жанру Knight of the Lions — это платформер, причём там (несколько неожиданно) платформинг нестандартный и интересный: способности вроде прыжка вы получаете на небольшое время, и за это время надо успеть ими воспользоваться. Пожалуй, получилось даже немного слишком сложно, учитывая, что не геймплей здесь главное. Впрочем, за два часа справился даже криворукий я.

Но дело тут, конечно, не в геймплее, а в истории. И про сюжет Knight of the Lions я вам вообще ничего не скажу. Просто скажу, что играть надо обязательно всем. Я не так часто могу по-настоящему заплакать над игрой или фильмом, но здесь именно тот случай…

Антология Violent Horror Stories (V.H.S.)

tl;dr: четыре симпатичных хоррора, а ещё есть вторая часть…

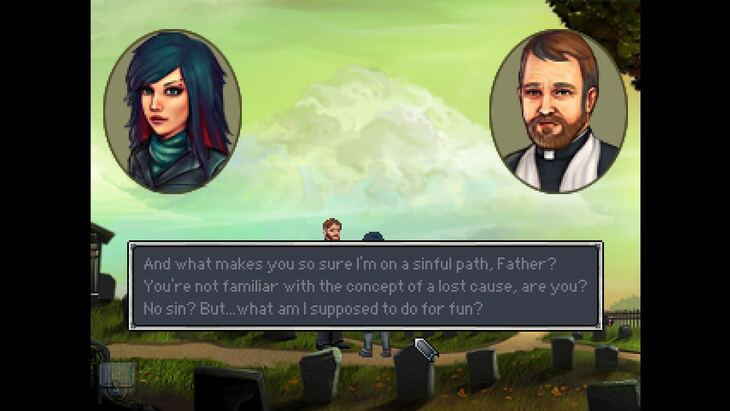

И снова даже в рамках “игры на один день” приходится говорить про сразу несколько игр; антология представляет собой интерфейс с “видеокассетами” для выбора мини-хорроров. Поэтому о каждой игре очень кратко; сразу скажу, что разрабатывали в основном наши люди, так что во все игры лучше играть на русском языке.

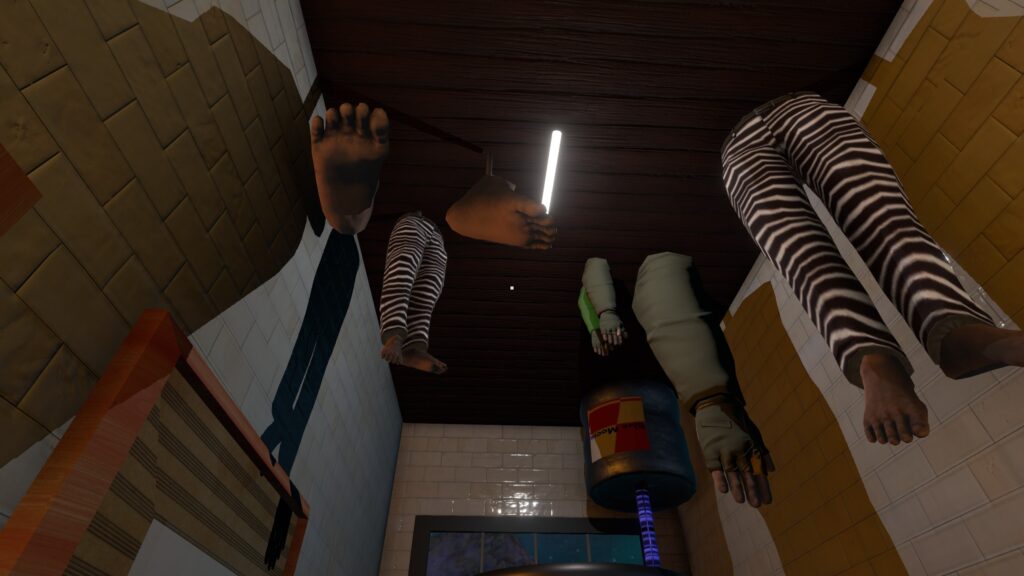

I ate old man’s liver now this bitch is mine — сюрреалистическое творение польских авторов из Bober Bros (где-то я это название слышал, но в списке их игр вроде ничего знакомого). Польские-то польские, но вайб у игры чрезвычайно русский. Дед офигенный, смело включайте русский текст, там самая мякотка. Игра на 15 минут, но очень смешная.

Sensation — это, пожалуй, единственная игра, которая откровенно не понравилась. Хотели сделать квест-новеллу в японском духе, а получилось претенциозно и неинтересно.

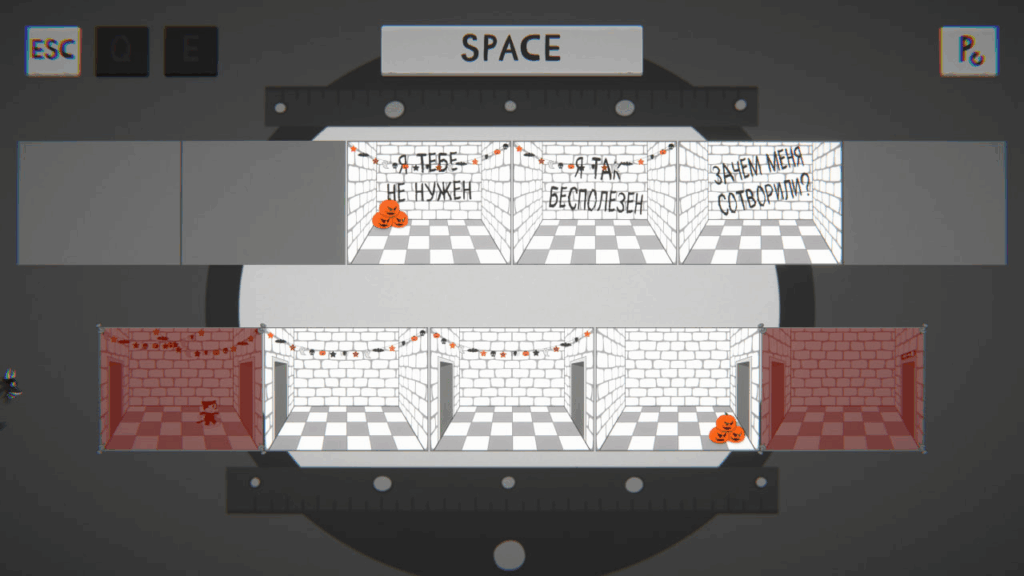

All along the toon tower — игра-головоломка про перестановку комнат в стиле раннего Диснея с крутым вайбом. И шутеечки хорошие, и загадки вполне на уровне, и финал симпатичный. Конечно, с этими механиками можно было сделать ещё много чего, но и так неплохо вышло.

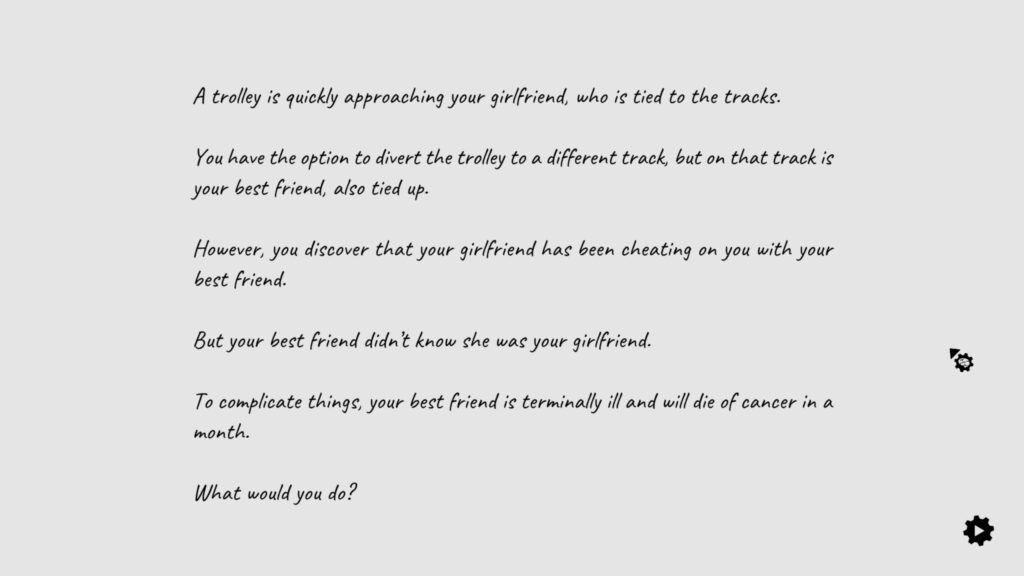

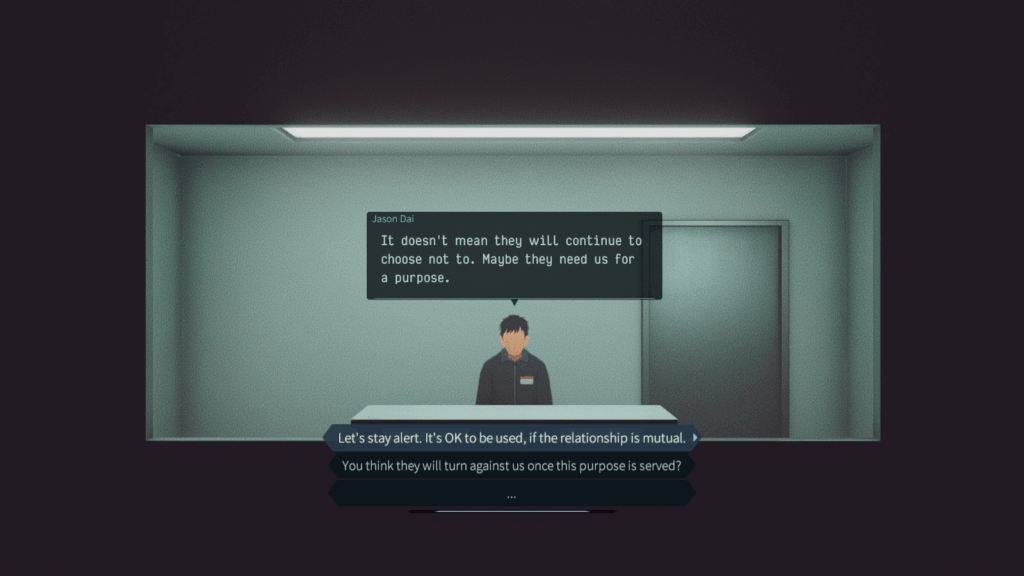

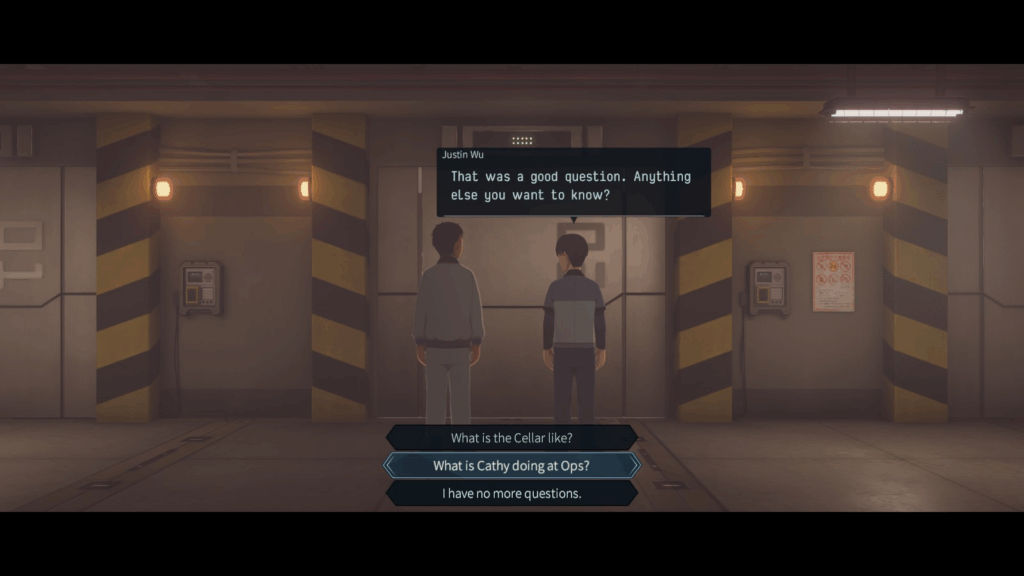

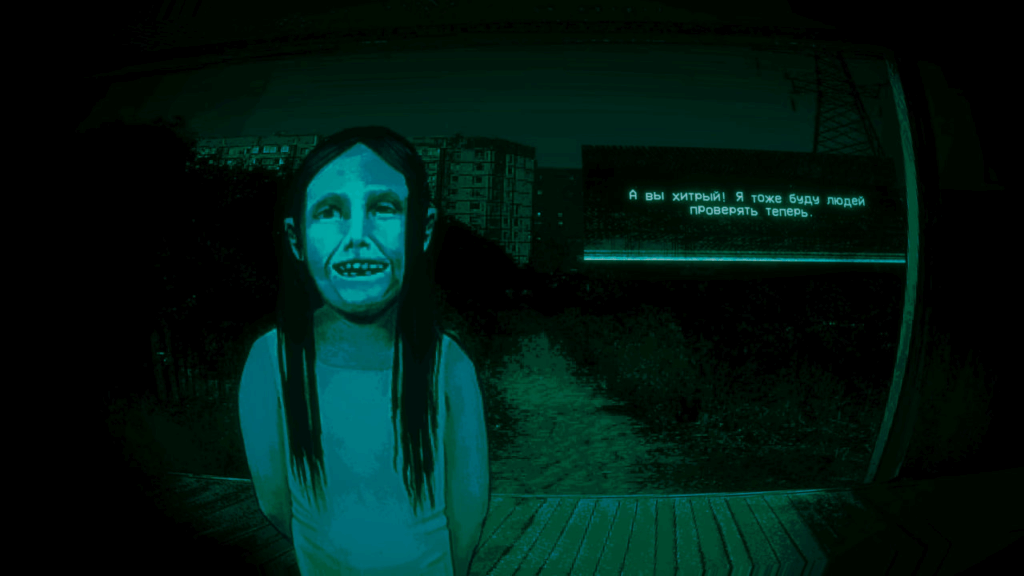

No, I’m not a human — а здесь разработчики как раз сделали “ещё много чего”, и об этой игре вы наверняка слышали, это один из громких инди-релизов прошлого года. В антологии, очевидно, ранняя и очень короткая версия, но и в неё тоже играть вполне интересно.

В целом антология мне весьма зашла, и я такой, очевидно, был не один, так что вскоре вышел и второй сборник, Violent Horror Stories 2. Его я тоже попробовал посмотреть, но там уже отдельного обзора писать не буду — игр в антологии уже гораздо больше, я позапускал несколько, и они в основном выглядели как приключения на несколько часов, но при этом они этих часов вряд ли заслуживали.

Down the Stairs — выделю только одну, как раз зарисовку минут на 10-15. Это игра, которая пытается показать жизнь человека с деменцией. Как мне кажется, зарисовка хорошая, за душу действительно берёт.

Надо будет попробовать As Long As You’re Here, там эта тема разработана явно глубже.

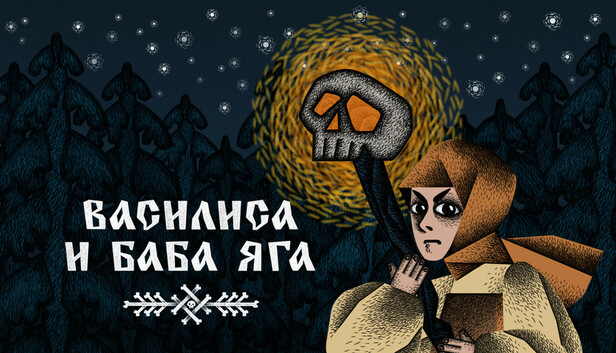

The Lightkeeper

tl;dr: очень красивый и очень короткий кинематографичный хоррор

Я не люблю хорроры: мне страшно.) Особенно если со скримерами. Если нужно произведение с тяжёлыми эмоциями, я предпочту что-нибудь эмоциональное, где можно прослезиться от эмпатии, а не от избытка адреналина; такие игры в этом проекте уже были, кстати говоря.

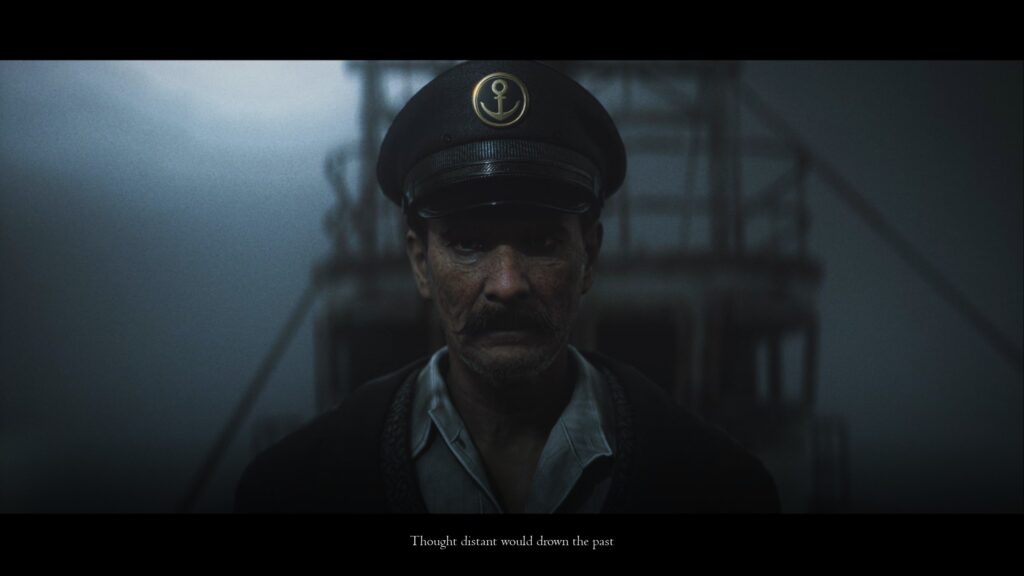

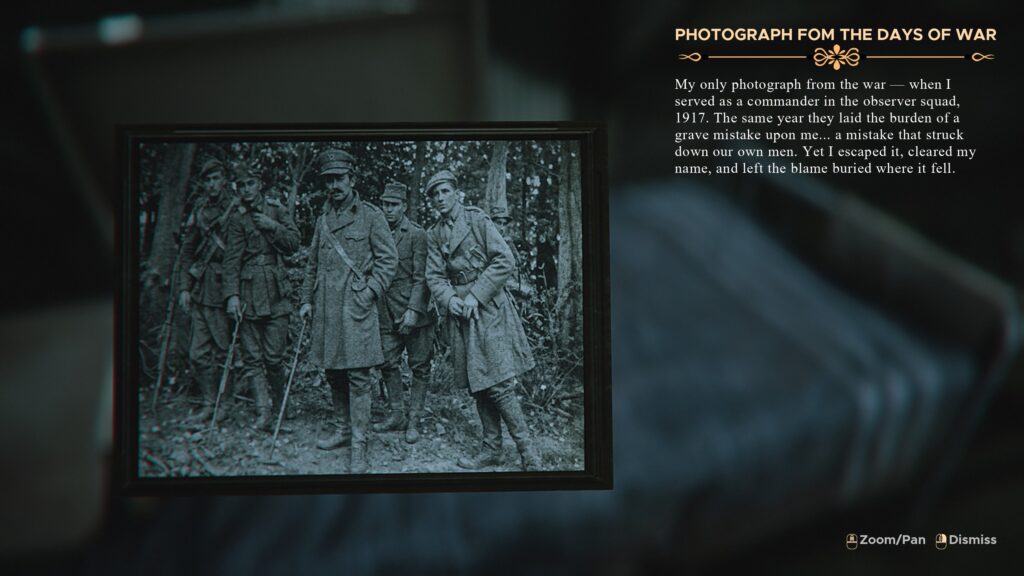

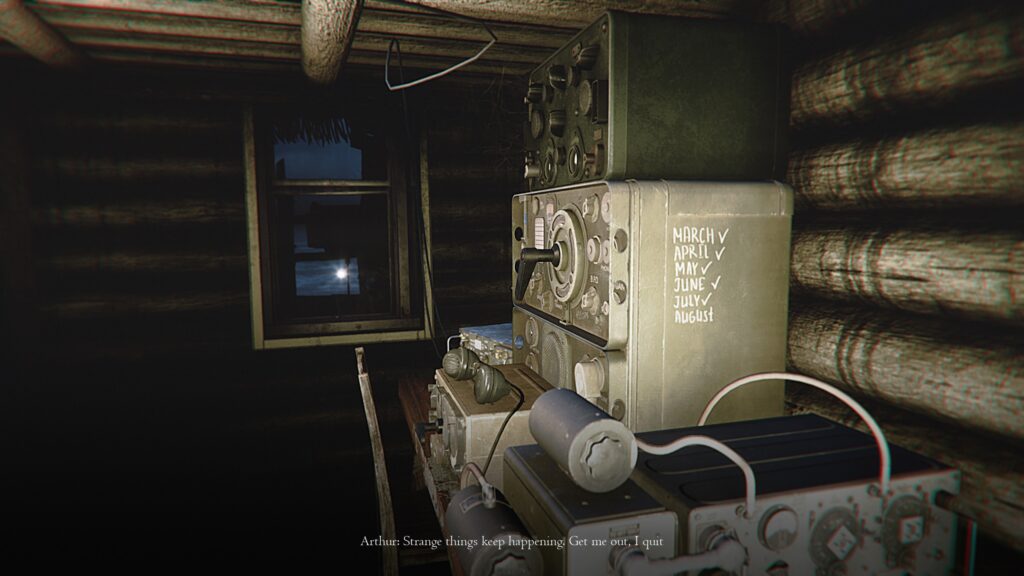

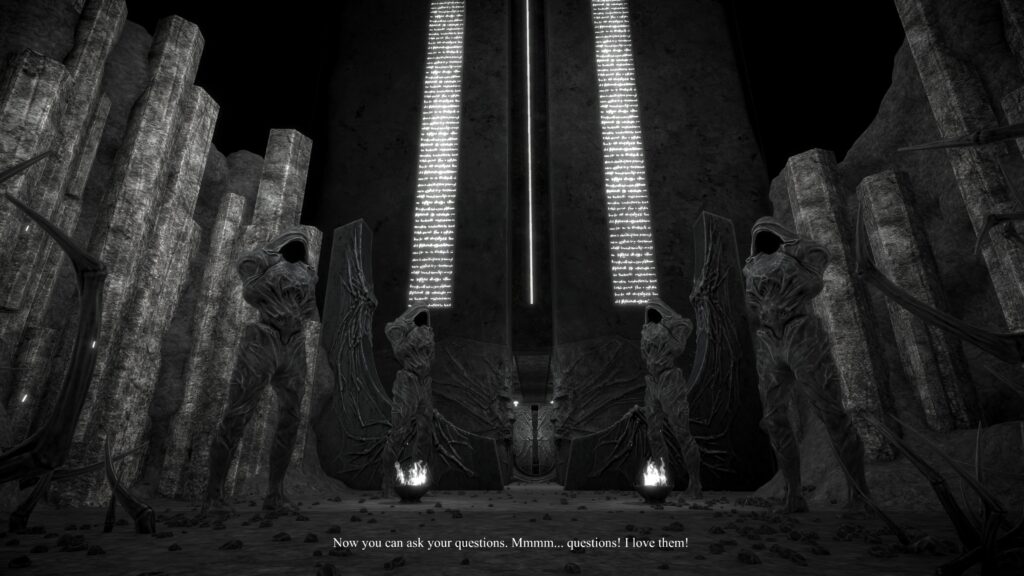

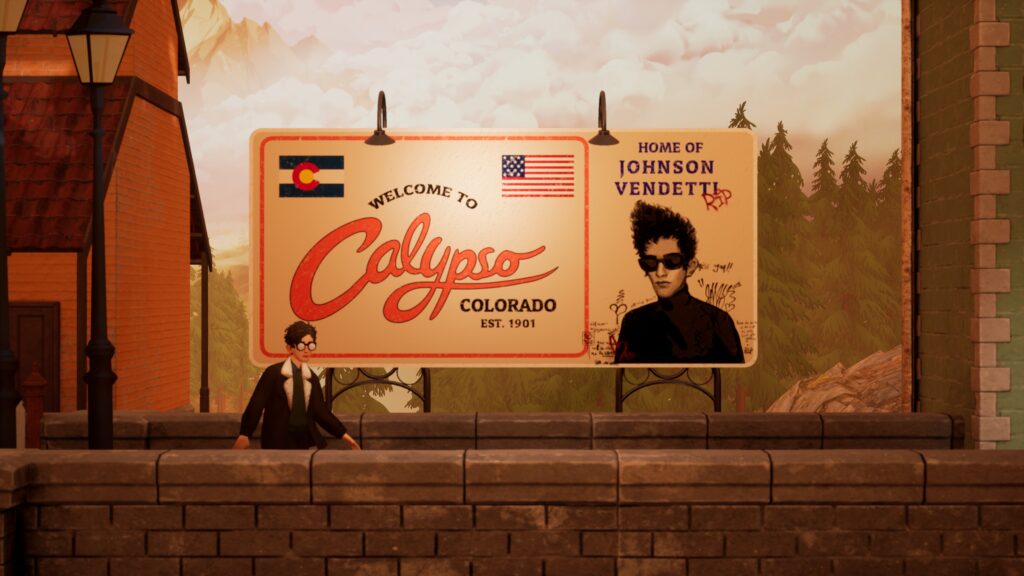

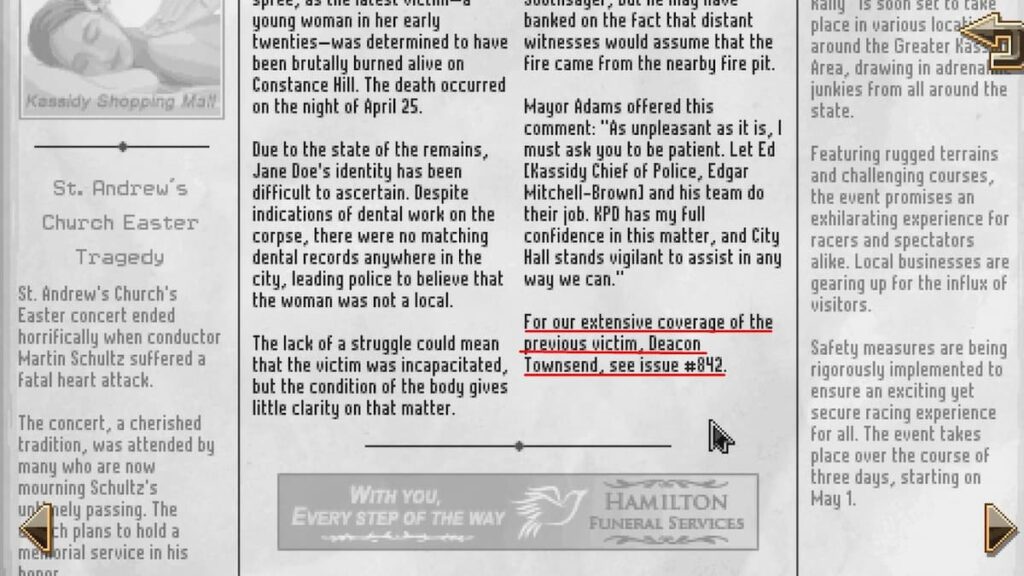

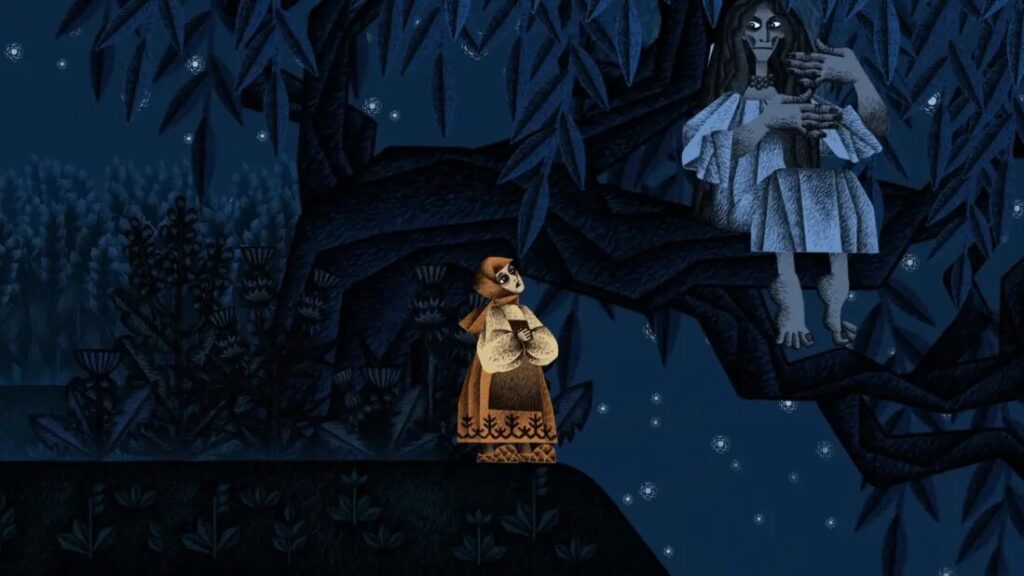

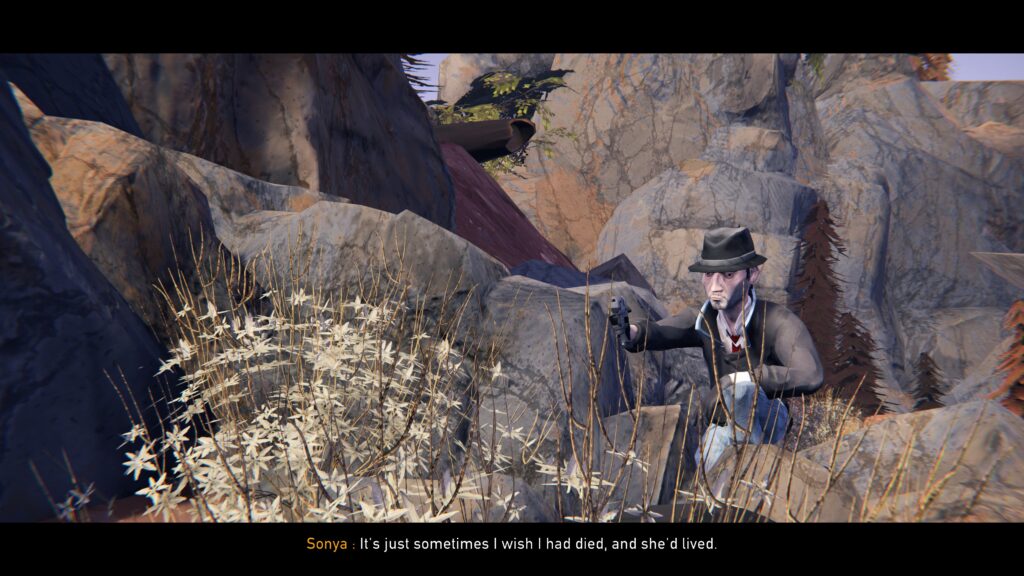

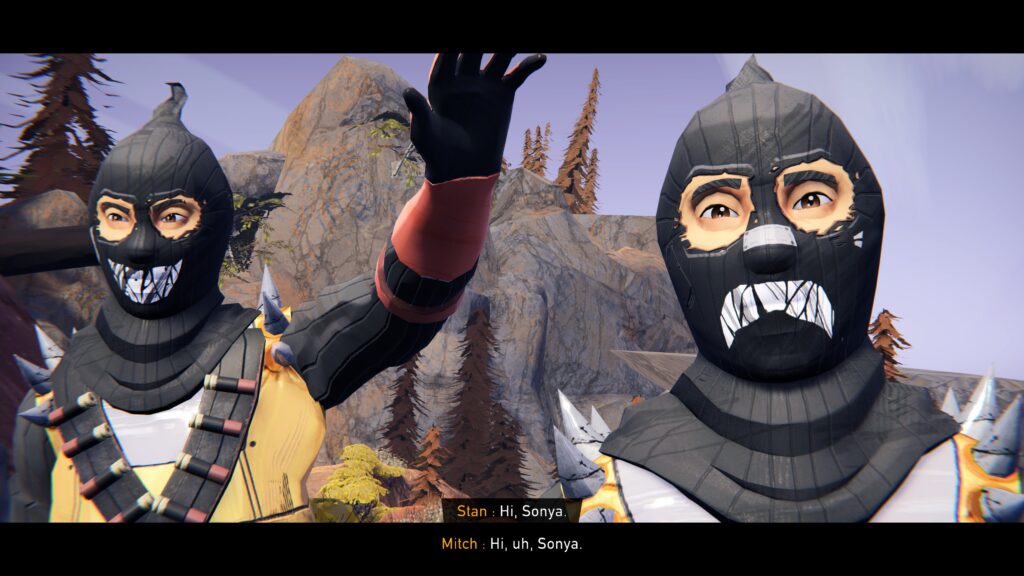

The Lightkeeper — это очень классический хоррор. В нём всё собрано из банальностей: герой приезжает работать смотрителем маяка, но у него тёмное прошлое из первой мировой, а предыдущие три смотрителя умерли при странных обстоятельствах, а зловещие птицы кружат над мёртвыми сородичами… в общем, вы поняли. Скримеры здесь тоже есть в немаленьком количестве. Да ещё и визуал, кажется, целиком стащен у Роберта Эггерса.

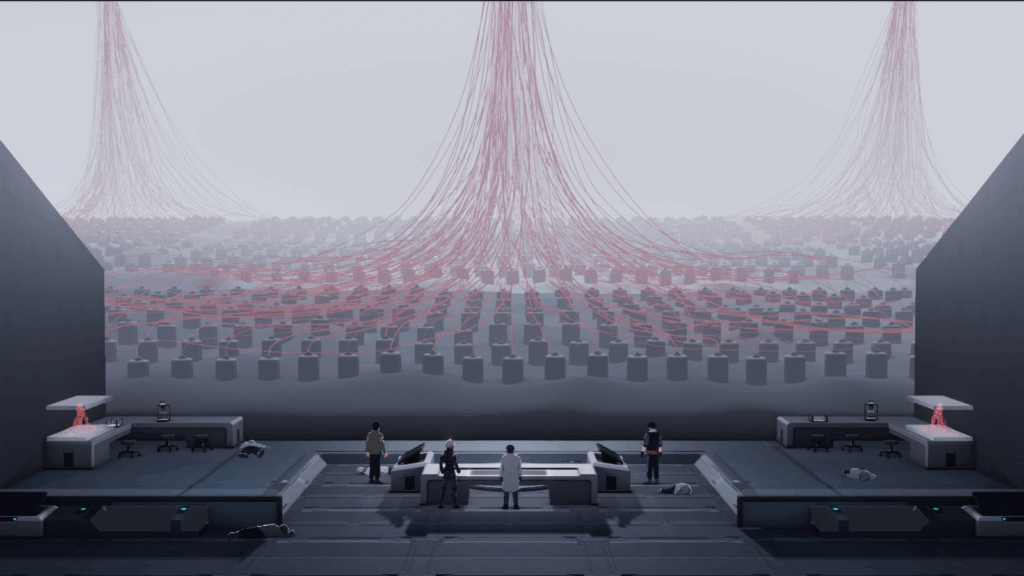

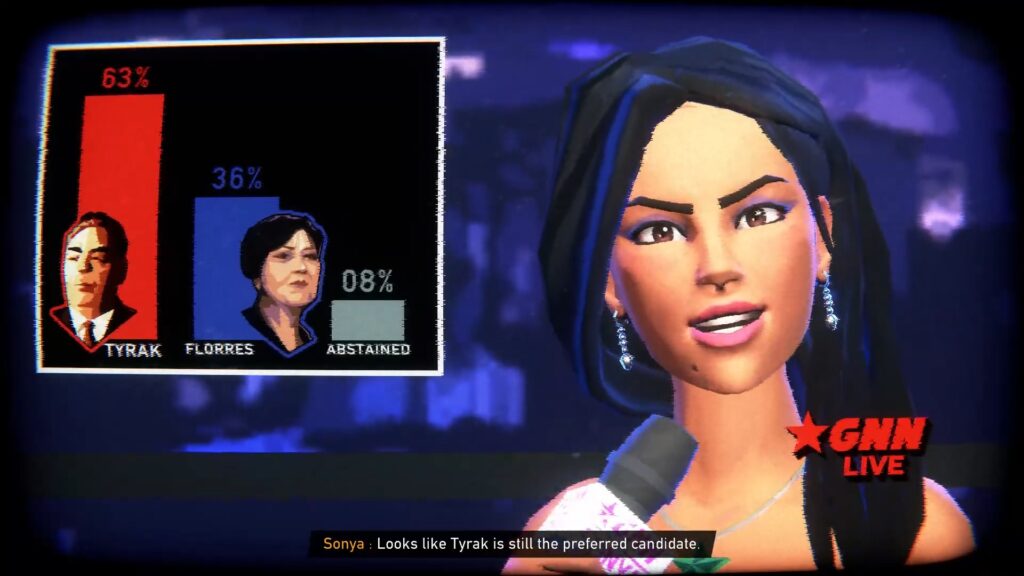

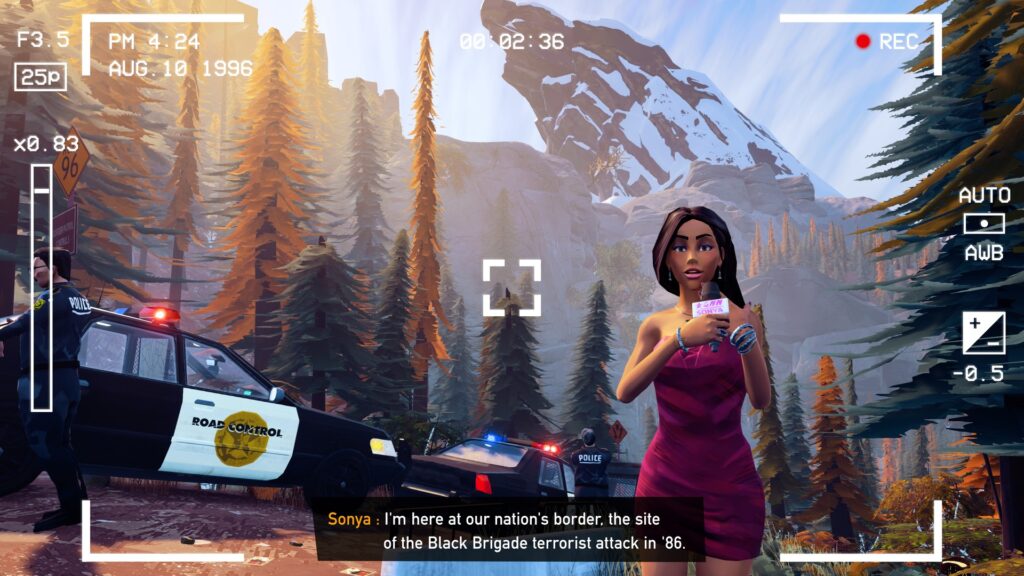

Но как стащен! Просто посмотрите на скриншоты — это действительно очень красивая игра. Кинематографичная в хорошем смысле этого слова. Когда-то мне нравились хорроры от Supermassive Games (The Dark Pictures Anthology, я играл в три, кажется, из них) за их кинематографичный стиль и качество графики, но The Lightkeeper — это прямо следующий шаг, хоть и недорогое инди вроде бы.

История банальная, но неплохая, даже с твистом небольшим в конце. Особенно круто, что вся она разворачивается примерно за час; на такой срок её более чем хватает, игра держит в напряжении, нерв не пропадает. Задания простые, но не скучные, долго бегать и искать неизвестно что здесь не нужно, темп поддерживается высокий. В общем, мне очень понравилось; хотя подозреваю, что отчасти это потому, что рядом сидела и смотрела Ира. Вместе бояться куда веселее, это ещё котёнок по имени Гав отмечал.

Рекомендую The Lightkeeper и любителям хорроров, и нелюбителям вроде меня — потеряете максимум час-полтора, а вдруг понравится.

Игры Playables: Time Flies, Pocket Boss, Plug & Play, KIDS / CARS, My Exercise

tl;dr: набор концептуальных зарисовок в общей стилистике

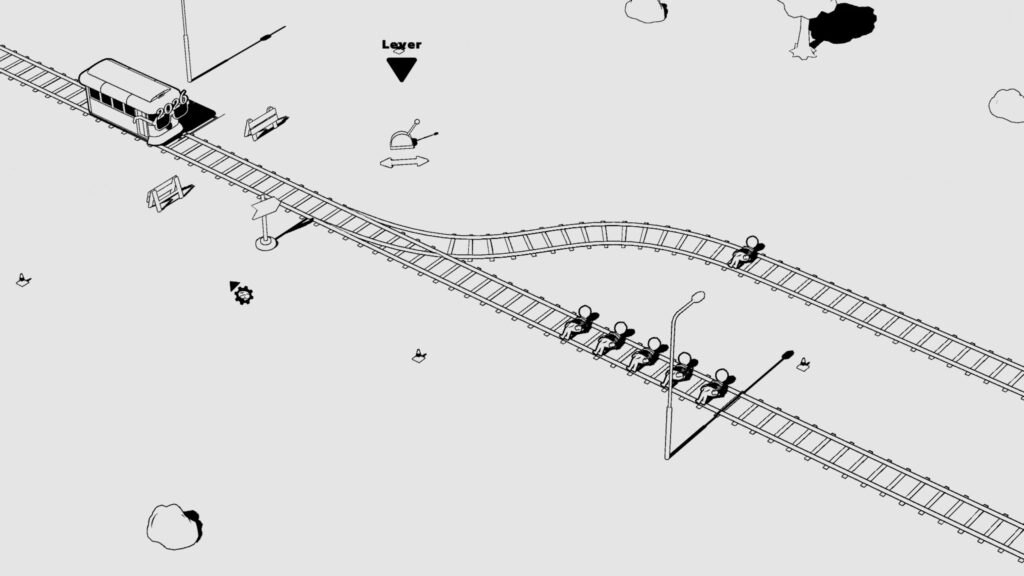

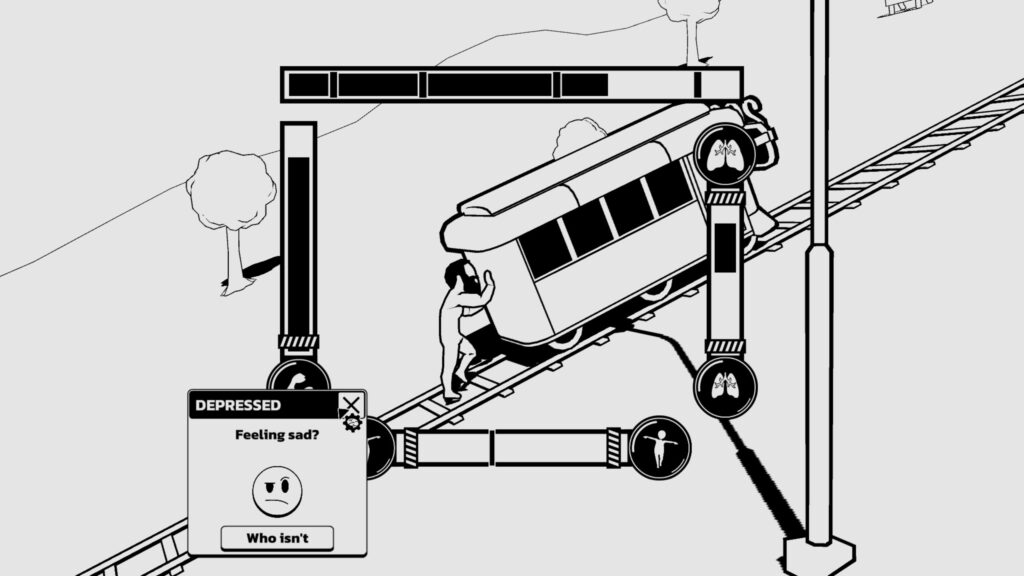

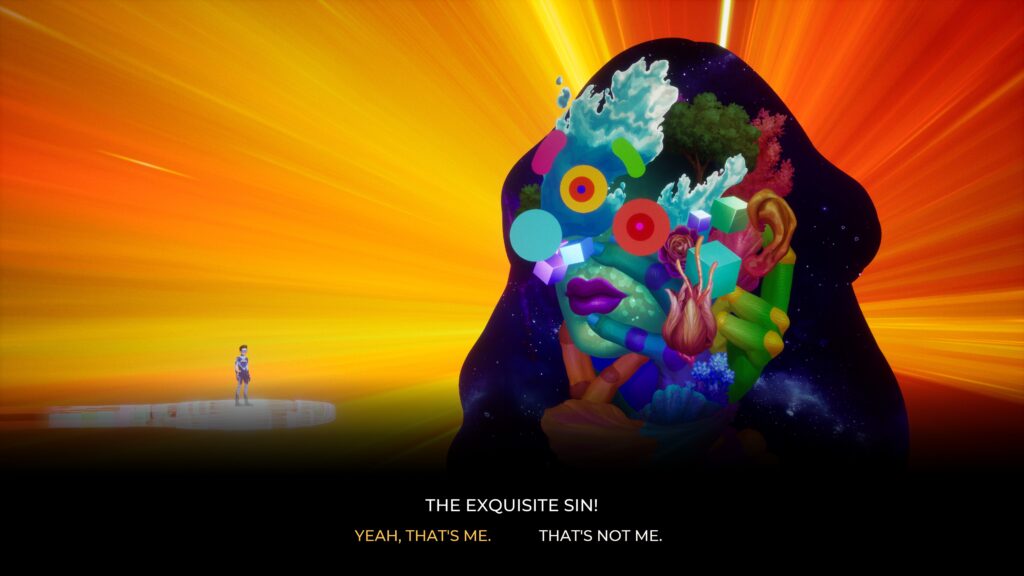

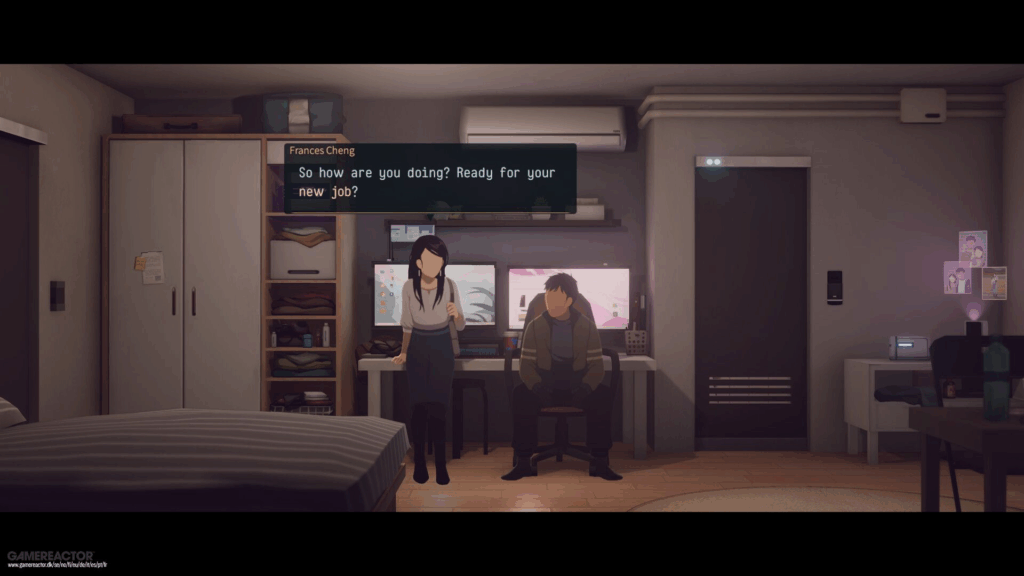

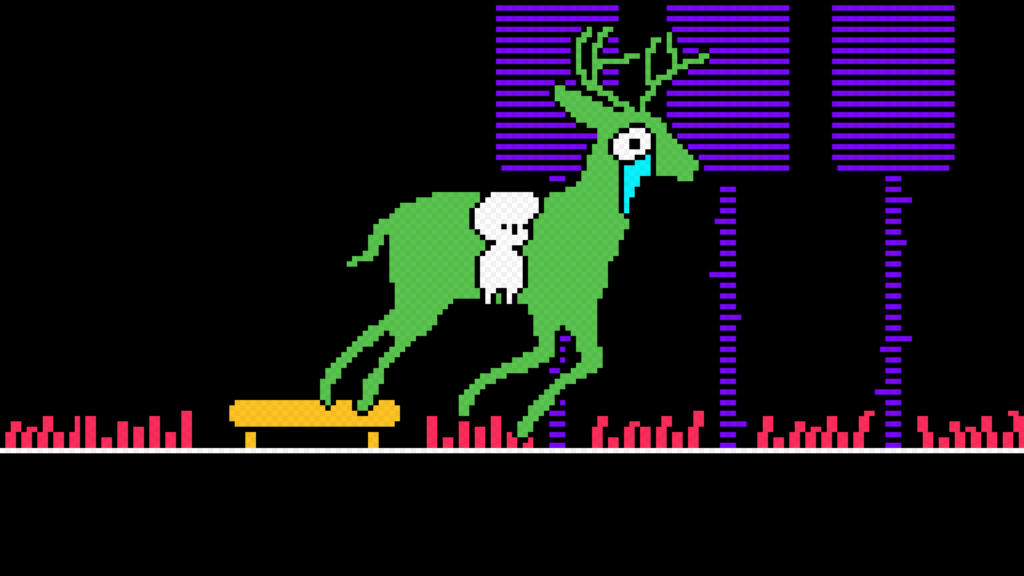

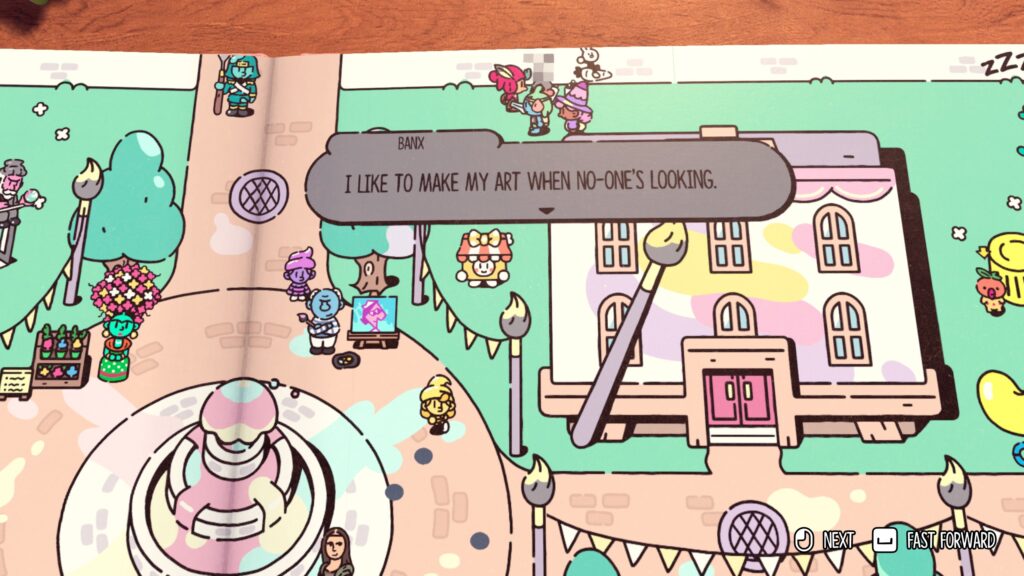

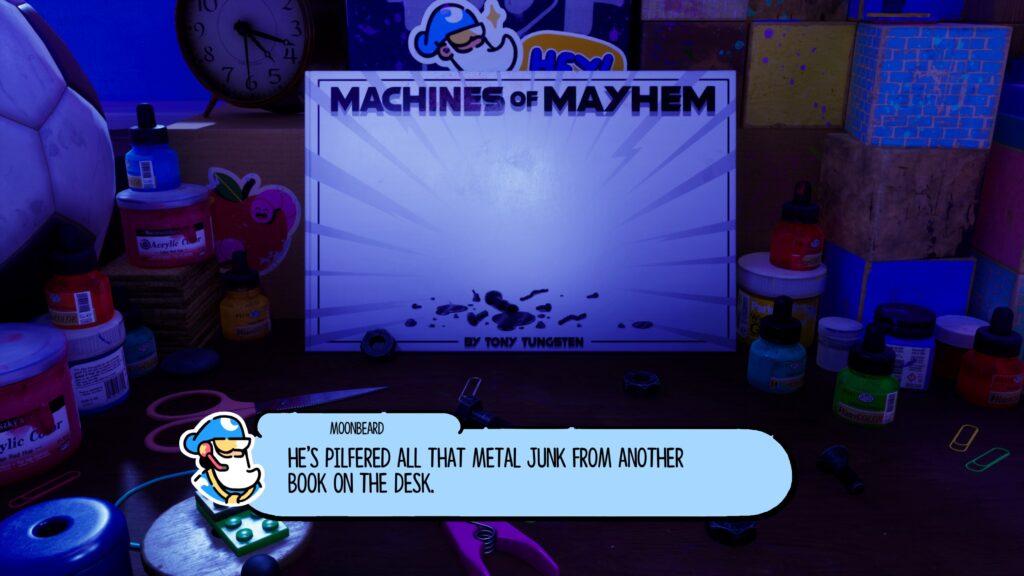

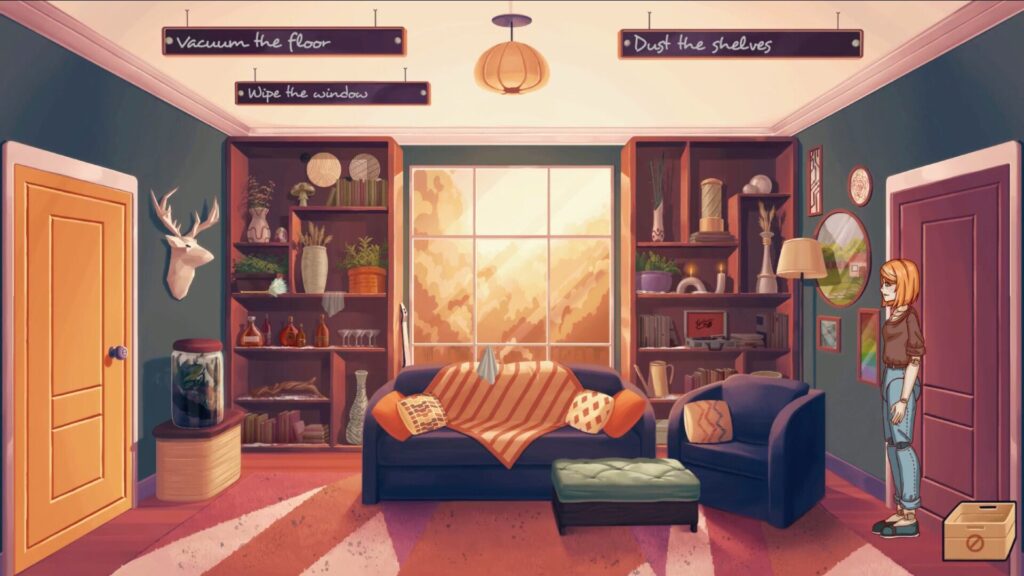

Швейцарская студия Playables выпускает даже не мини-, а микро-игры, и завершить 12 Games of Christmas хотелось как раз чем-нибудь этаким: набор внутри набора. Проекты все очень короткие, и у них в основном весьма похожая стилистика; собственно, вы всё видите на скриншотах. Но оказалось, что это всё-таки довольно разные игры.

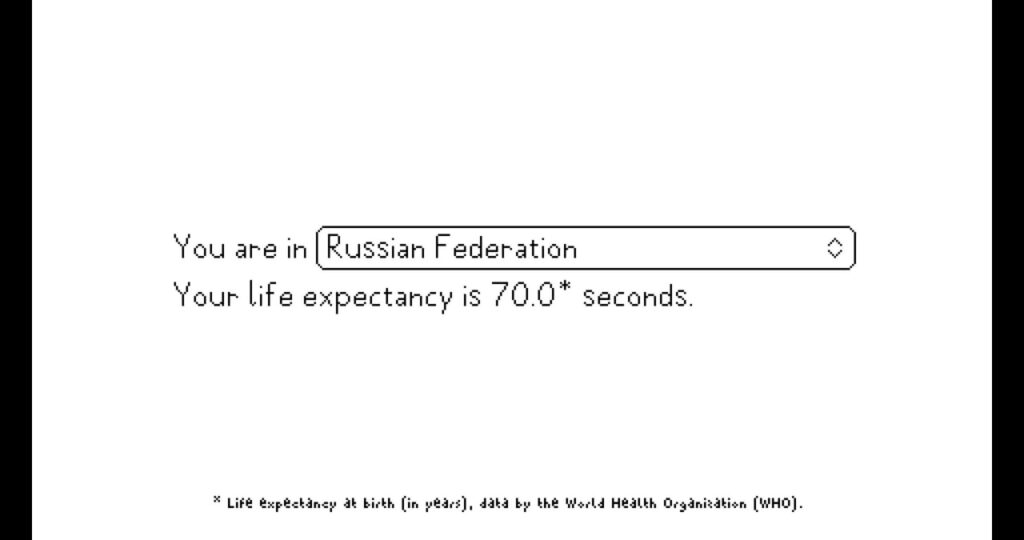

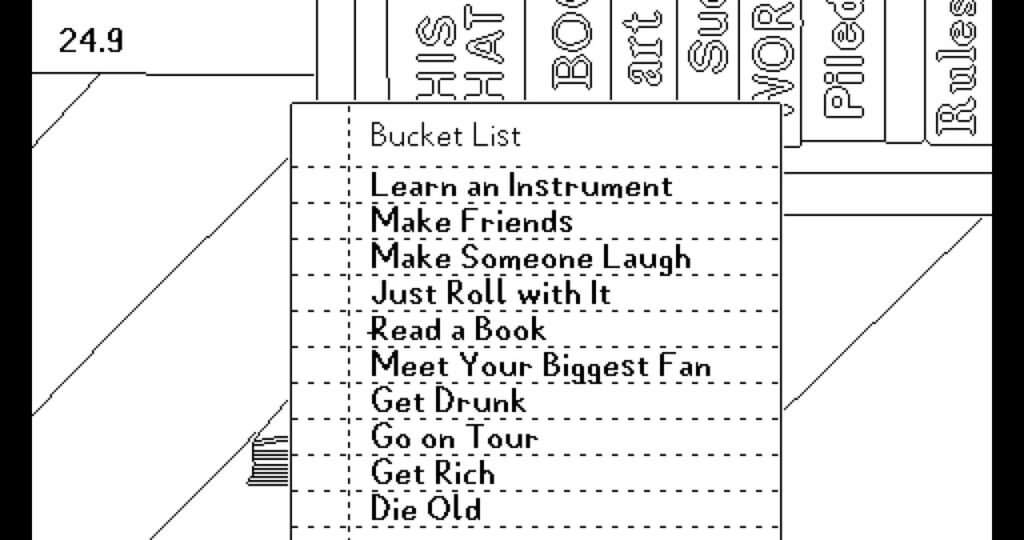

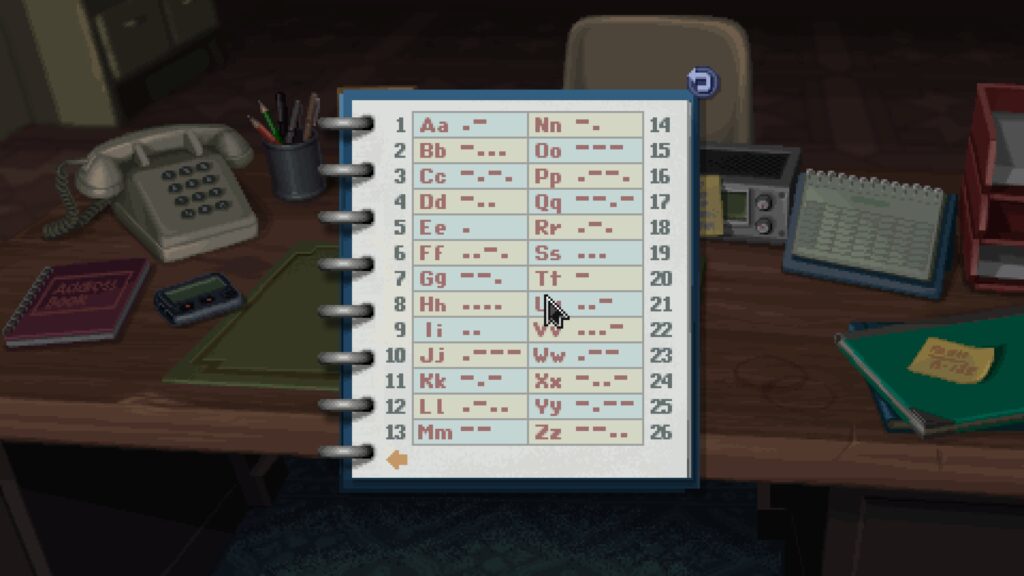

Time Flies — это головоломка про муху. Ты вылетаешь в мир с bucket list’ом из абстрактных жизненных целей вроде “разбогатей”, “соверши революцию” или “найди Бога” — и должен успеть всё выполнить за одну короткую жизнь. Любопытная фишка в том, что время даётся в секундах, равных ожидаемой продолжительности жизни в выбранной стране: японская муха живёт 84,5 секунды, российская — 70, а какая-нибудь африканская и того меньше. Управление максимально простое: ты просто летаешь и врезаешься в предметы. Задачи интерпретируются буквально и с юмором: чтобы “совершить революцию”, надо проехать один круг (revolution) на грампластинке, чтобы “напиться” — найти каплю вина, чтобы “оставить след” — ну, вы поняли. Элегантное минималистичное высказывание, упакованное в двухчасовую игру.

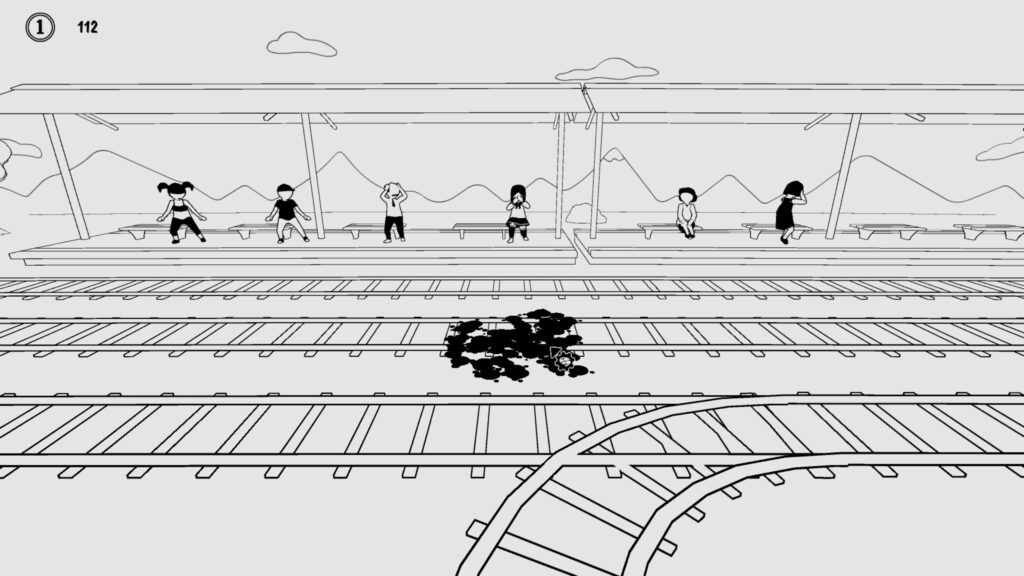

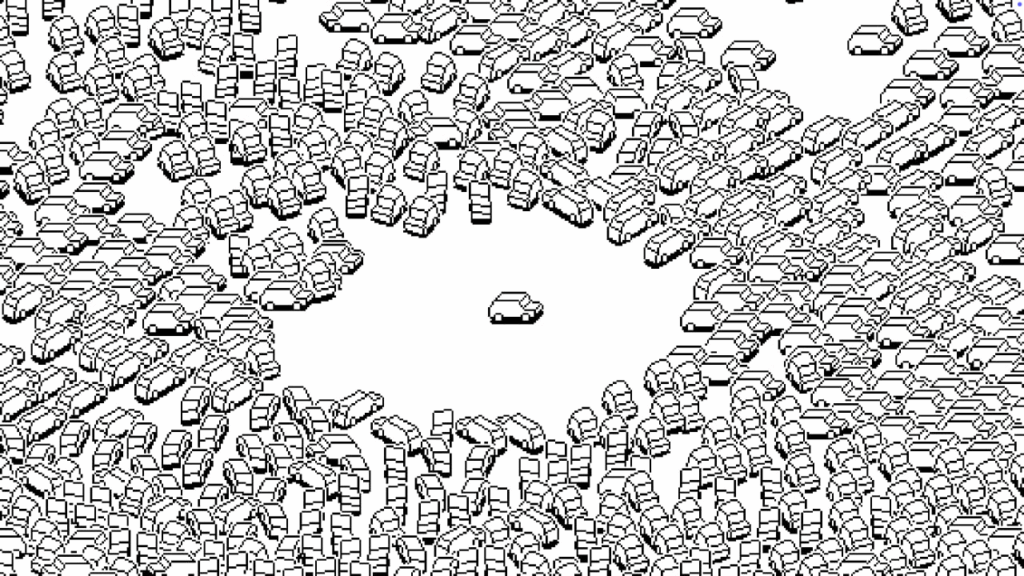

А другие игры Playables, которые я успел попробовать — это даже и не игры, а скорее этакие интерактивные инсталляции. CARS — набор сценок о том, как машины падают в пропасть, следуют друг за другом, сталкиваются и тому подобное.

KIDS — по всей видимости, ровно то же самое (начало такое же, проходить не стал), но с фигурками людей, а не машин.

Plug & Play — концептуальная инсталляция о людях, у которых вместо головы электрическая вилка или, соответственно, розетка. С ними там периодически происходят очень концептуальные вещи. В общем, Playables: connecting people. Лично мне там очень понравился диалог где-то в середине игры.

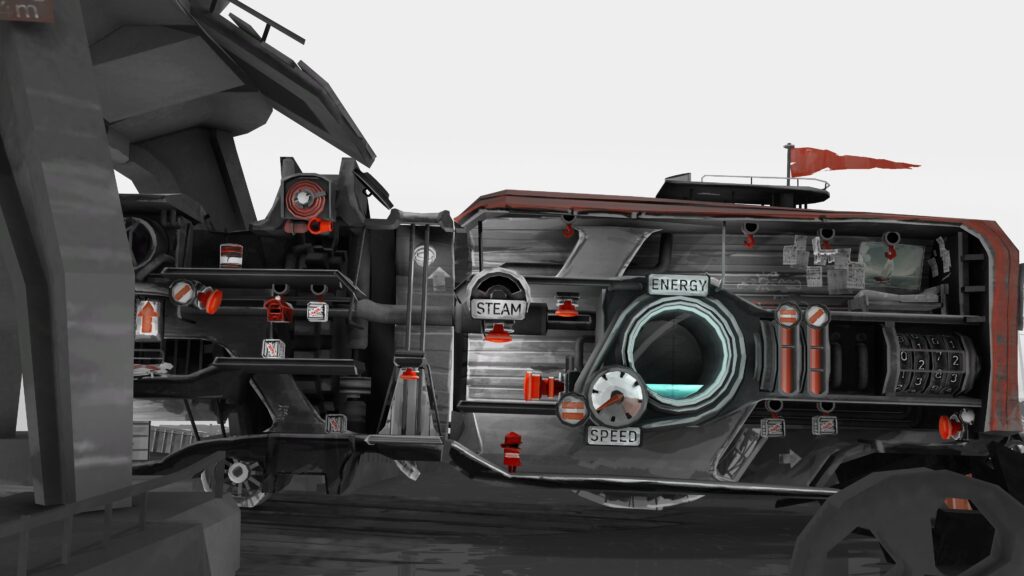

Pocket Boss — забавная зарисовка о корпоративном буллшите. Суть почти всего, что там происходит, в том, что нужно взять график и привести его в нужный вид. При этом ты не меняешь ничего в собственно деятельности компании и каком бы то ни было “реальном мире”, а просто перетаскиваешь элементы гистограмм или других графиков так, чтобы они выглядели “хорошо”.

My Exercise — это буквально кликер, нужно просто нажимать на пробел и типа делать отжимания при этом. Но, конечно, процесс тренировки пресса обёрнут в кучу забавных анимаций со сценками про разных животных; я такие совсем уж пустые зарисовки не очень люблю, так что после первого же сета выключил, но то, что успел увидеть, сделано хорошо.

В итоге Time Flies и Plug & Play я точно рекомендую, а остальные под настроение. Но учитывая, что больше 15 минут ни одна из них (кроме Time Flies) не занимает, почему бы и нет. Лично мне очень нравится, что на свете есть люди, которые разрабатывают такие странные, но любопытные вещи.

Заключение

На этом проект 12 Games of Christmas заканчивается! Мне в целом понравилось, разве что, пожалуй, двенадцать — это чересчур. Но в целом маленькие игры, которые легко закончить за 1-2 дня — это мой любимый “жанр”. Так что в блоге будет ещё много обзоров мини-игр. Спасибо за внимание!

Сергей Николенко