The Plucky Squire — это игра, у которой очень много на первый взгляд положительных сторон: красивый визуальный стиль, разнообразный геймплей, мета-нарратив, который сразу же ломает четвёртую стену; в игре несколько типов загадок, про каждому из которых можно было бы сделать отдельную крутую игру… Но, увы, каждый из этих пунктов (кроме разве что визуала) откровенно недожат; давайте посмотрим в деталях.

История создания и разработчики

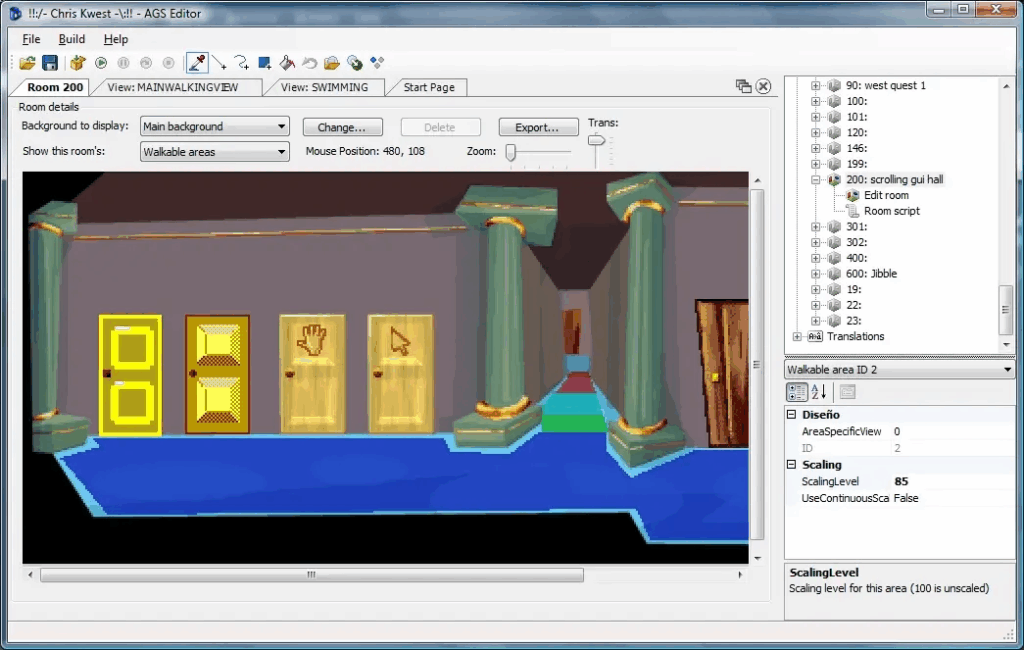

The Plucky Squire — дебютный проект инди-студии All Possible Futures, основанной в июне 2022 года двумя ветеранами игровой индустрии: британским дизайнером Джеймсом Тёрнером и креативным директором Джонатаном Биддлом.

Тёрнер пришёл в игровую индустрию из анимации: сначала он делал телерекламу, а потом восемь лет работал над играми серии Pokémon. Собственно, настоящую известность Тёрнер приобрёл после перехода в Game Freak в 2009 году — он стал первым западным дизайнером, официально создававшим покемонов, а потом даже стал арт-директором основной серии в играх Pokémon Sword и Shield.

А Джонатан Биддл был совладельцем и директором по дизайну издательства Curve Digital, а в 2015 году основал собственную студию Onebitbeyond и создал The Swords of Ditto — roguelike RPG с очаровательным визуальным стилем, но плохими оценками; я не играл, но критиковали The Swords of Ditto за скучный повторяющийся геймплей… и к этому мы ещё вернёмся.

В общем, с артом и дизайном в The Plucky Squire всё должно было быть хорошо. Проект начался с концептуальной идеи Тёрнера о трёхмерной книге, и главные персонажи были им созданы ещё до начала работы над игрой. А первый анонс в июне 2022 года на летнем показе Devolver Digital произвёл фурор — механика переключения между 2D-книгой и 3D-миром мгновенно привлекла внимание. По словам Биддла, после выхода трейлера студия даже беспокоилась, что кто-то реализует похожую идею быстрее, но вышло наоборот: именно этот ролик помог привлечь новых разработчиков в команду, и в итоге игра вышла в сентябре 2024 года.

Отличные идеи

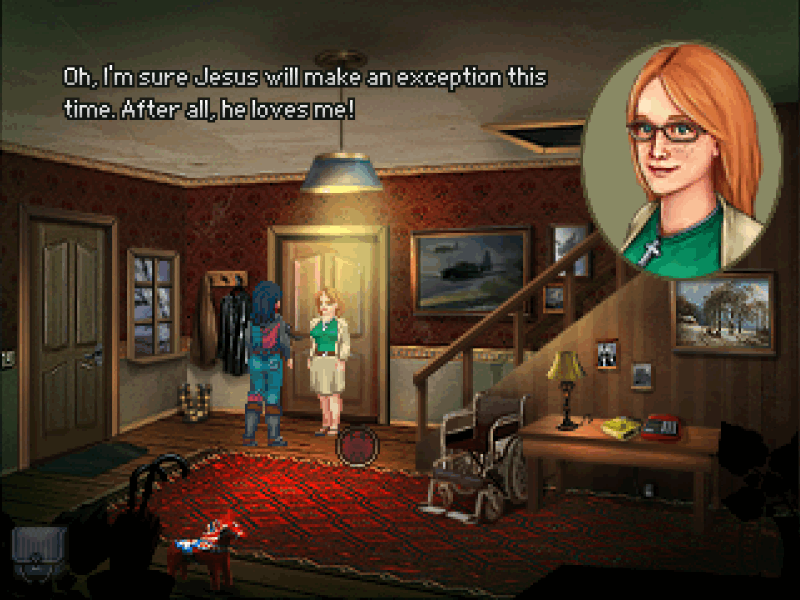

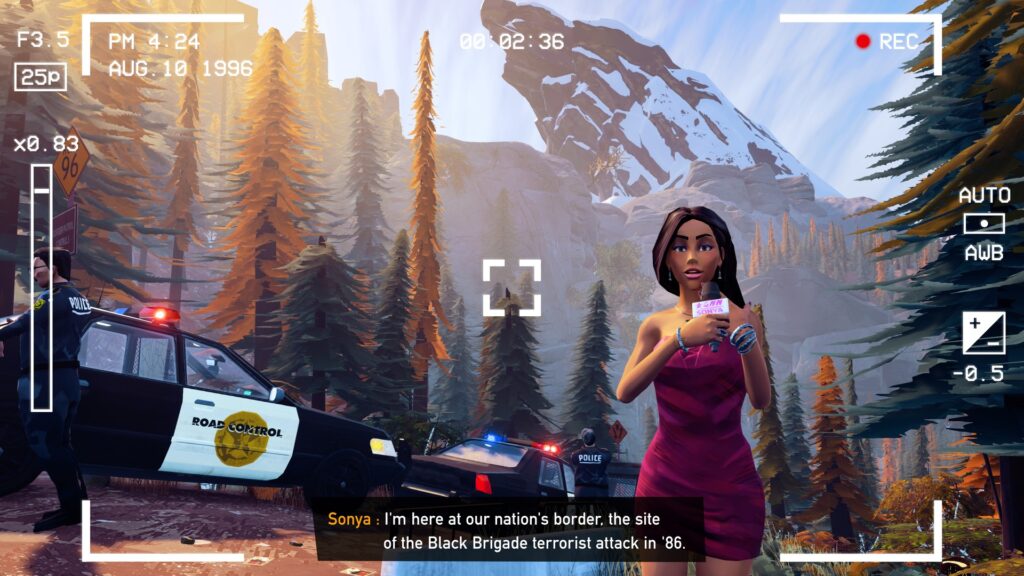

Хотя это очень детская игра по визуалу, настроению и всему остальному, по сути она очень интересно играет с четвёртой стеной. Спойлерить сильно не буду, но здесь и не надо, слом происходит в самом начале. Кстати, если бы это было не так, обзор написать было бы очень сложно — до сих пор не представляю, например, как написать обзор Doki Doki Literature Club (но поиграть очень рекомендую!).

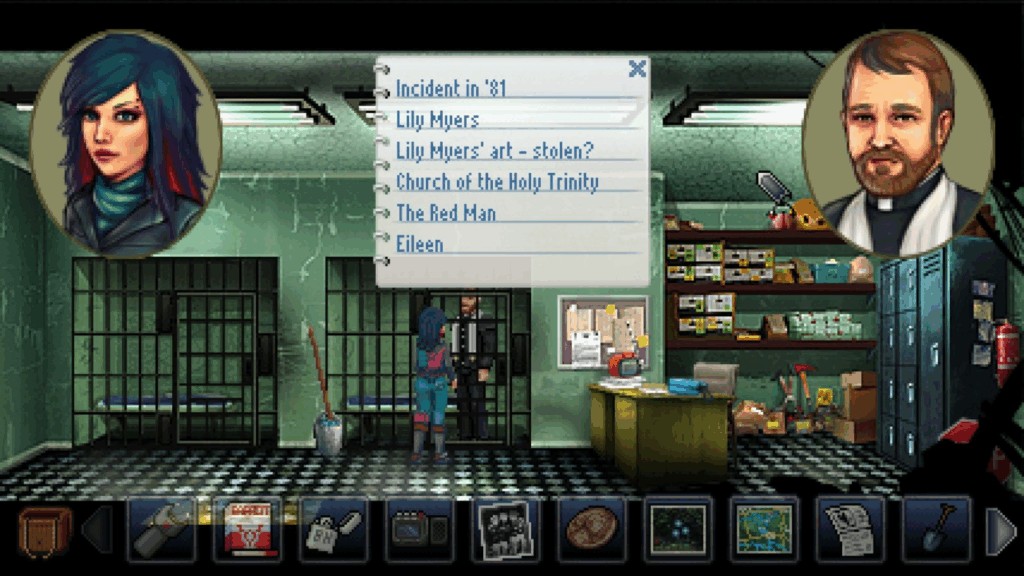

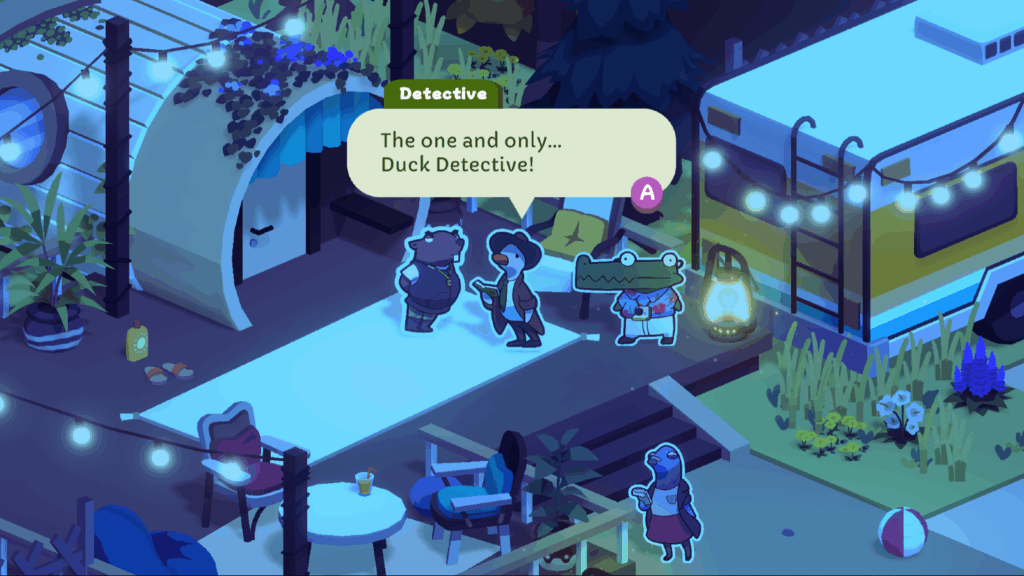

Здесь всё начинается с того, что твоего персонажа (the plucky squire по имени Jot) представляют как главного героя сказочного королевства, которого все знают, все хвалят и считают главной надеждой на будущее королевства.

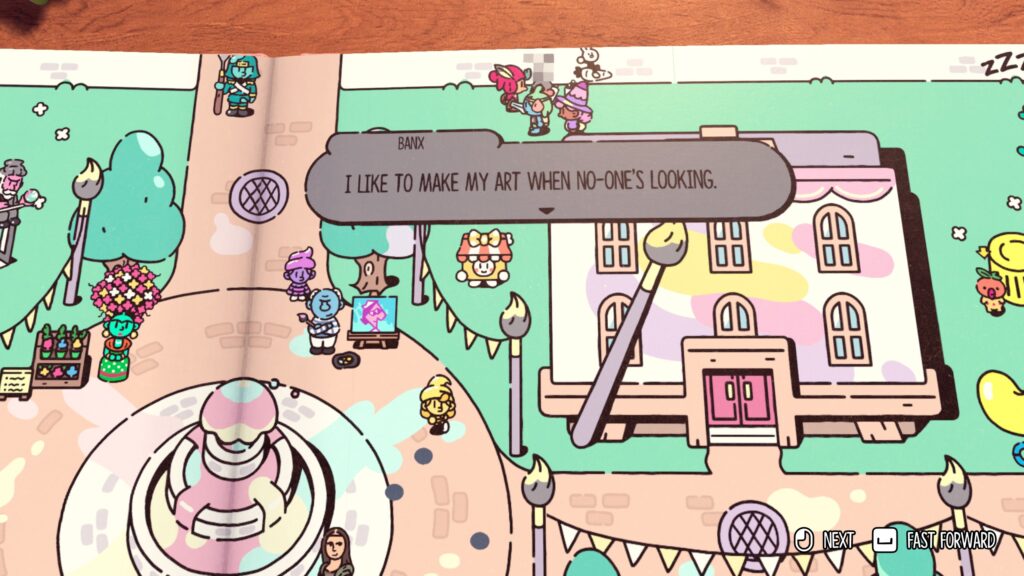

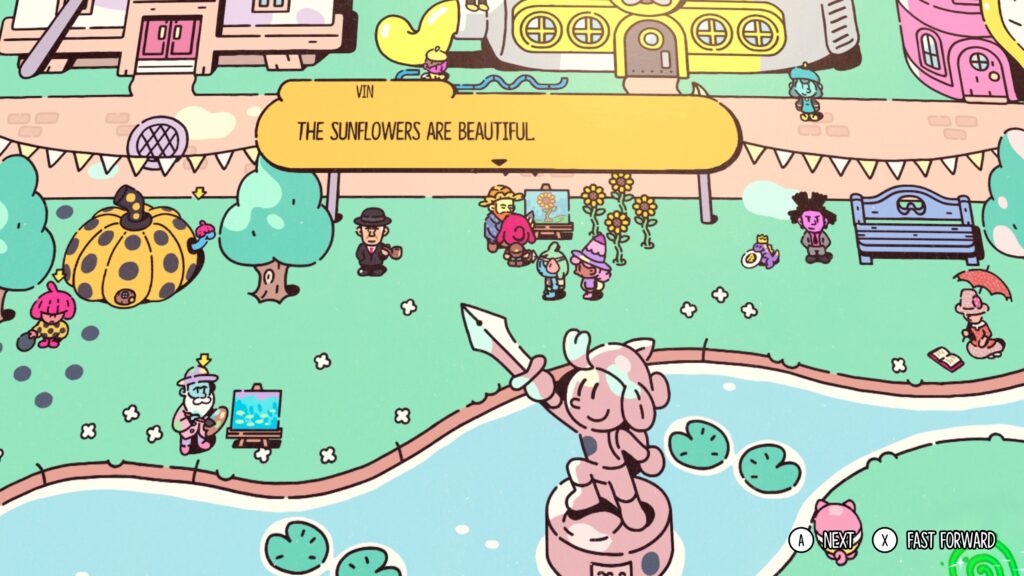

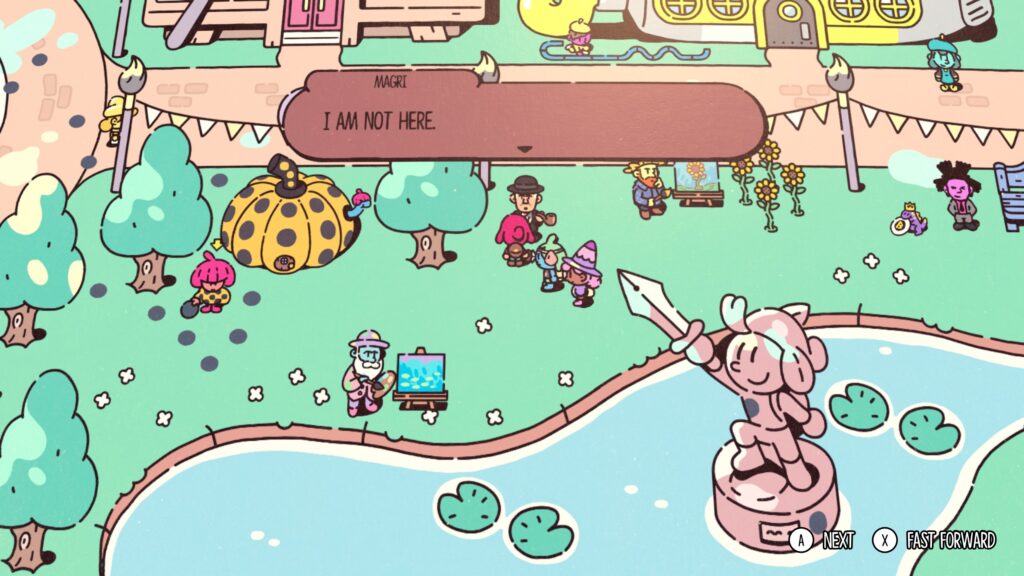

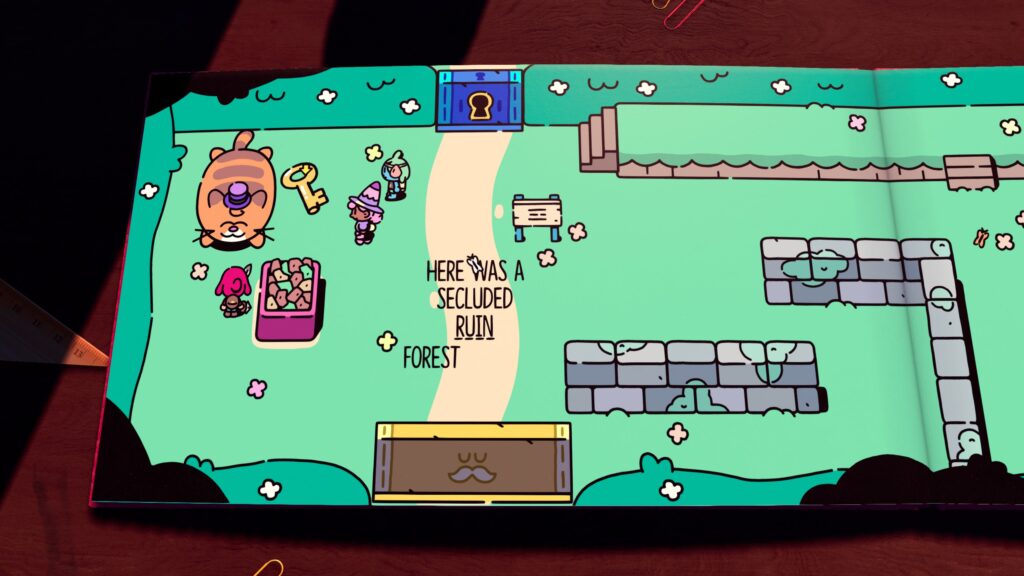

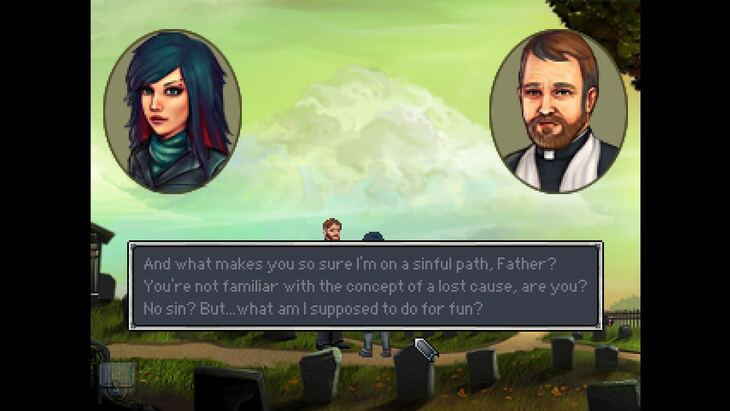

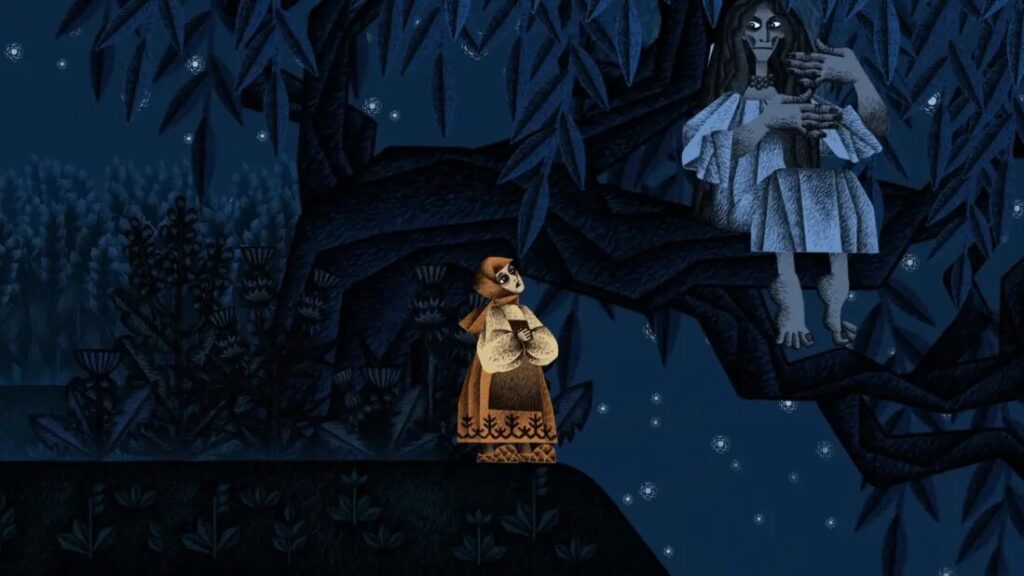

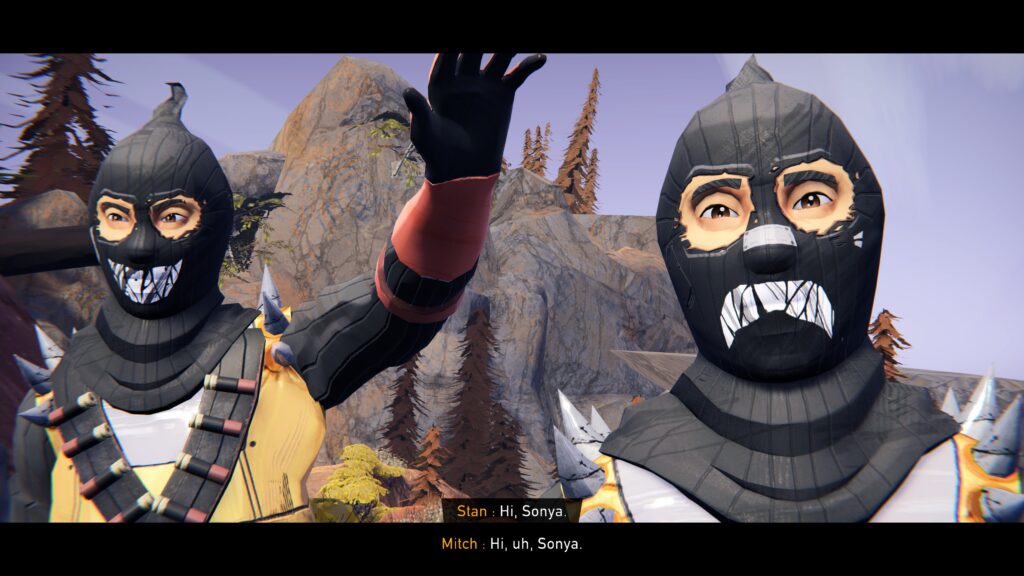

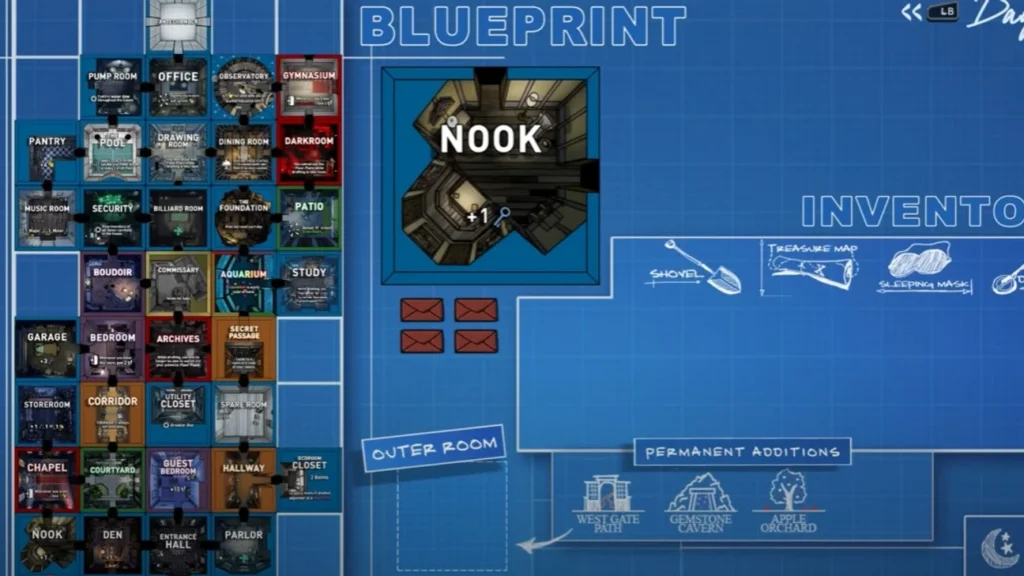

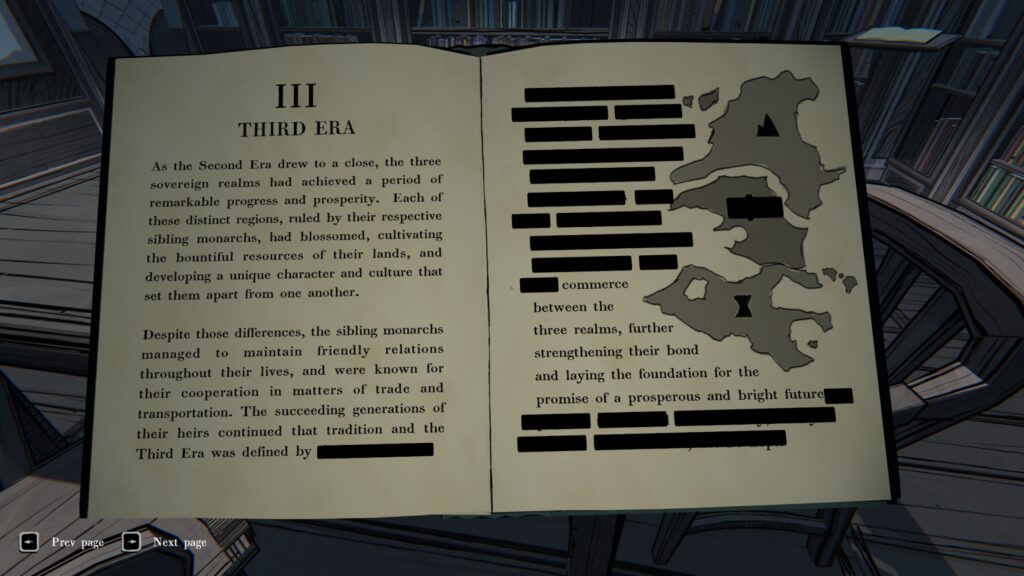

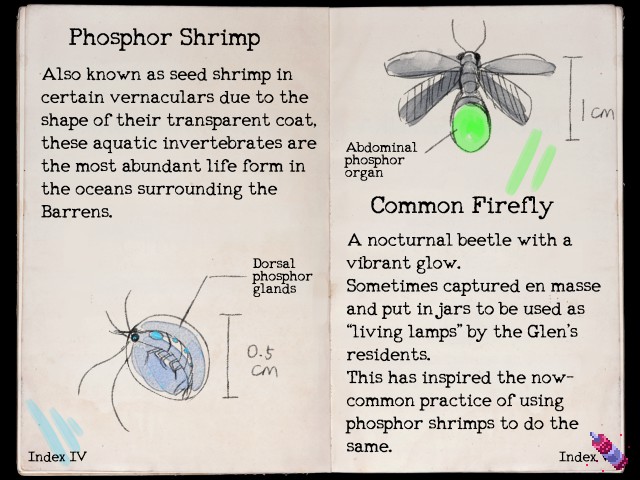

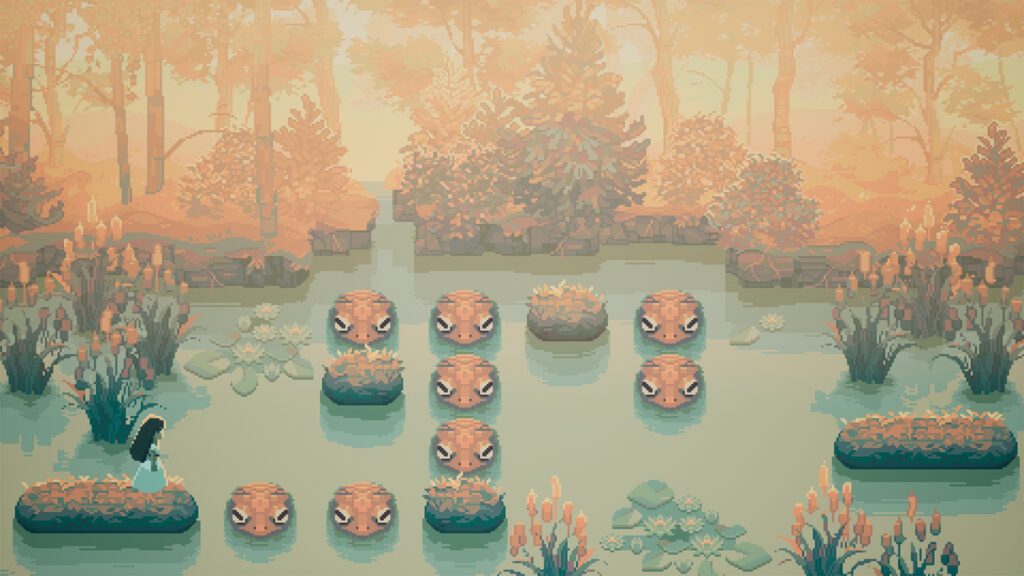

Сказочная страна, кстати, сделана нарочито по-детски, но весело и разнообразно. Королевство Artia состоит из пародий на великих художников:

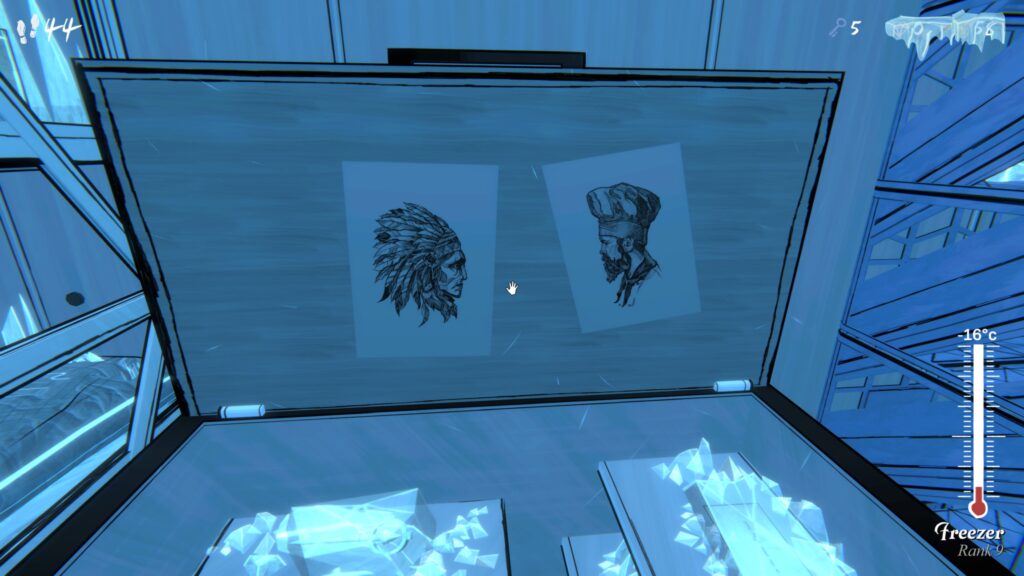

А на горе живут тролли-викинги, которые логично любят металл:

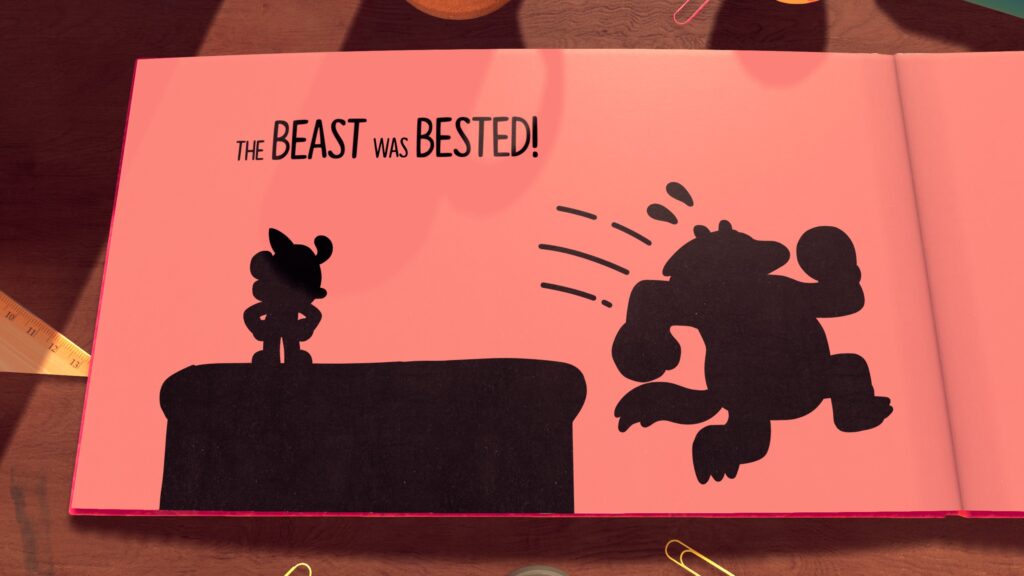

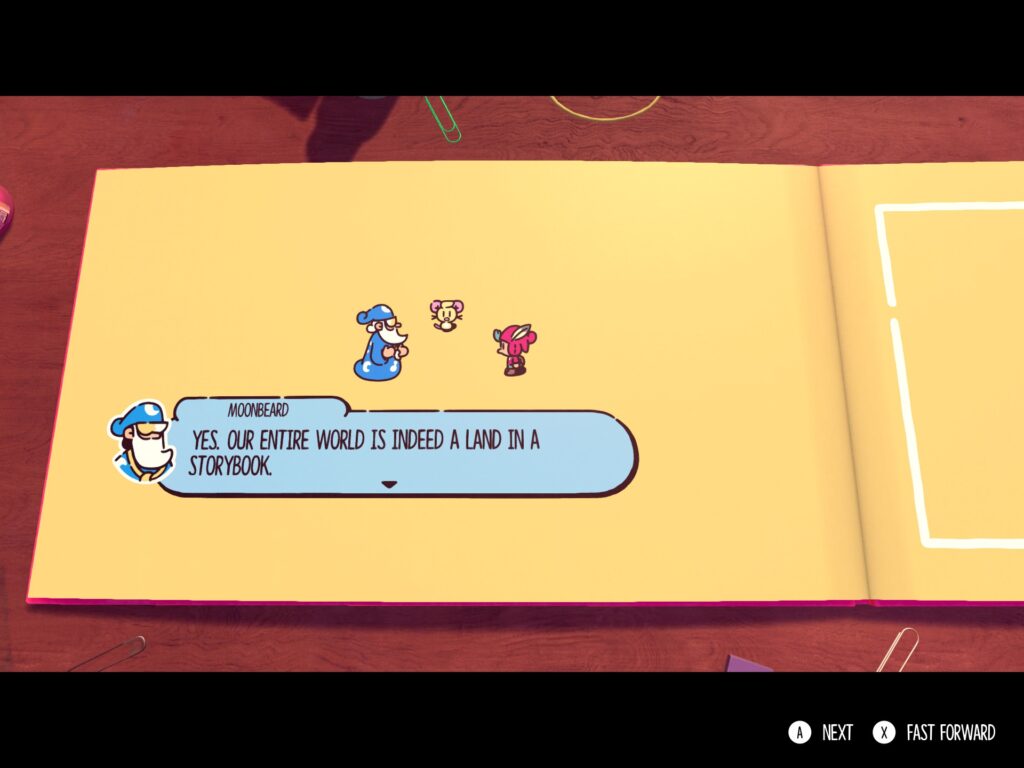

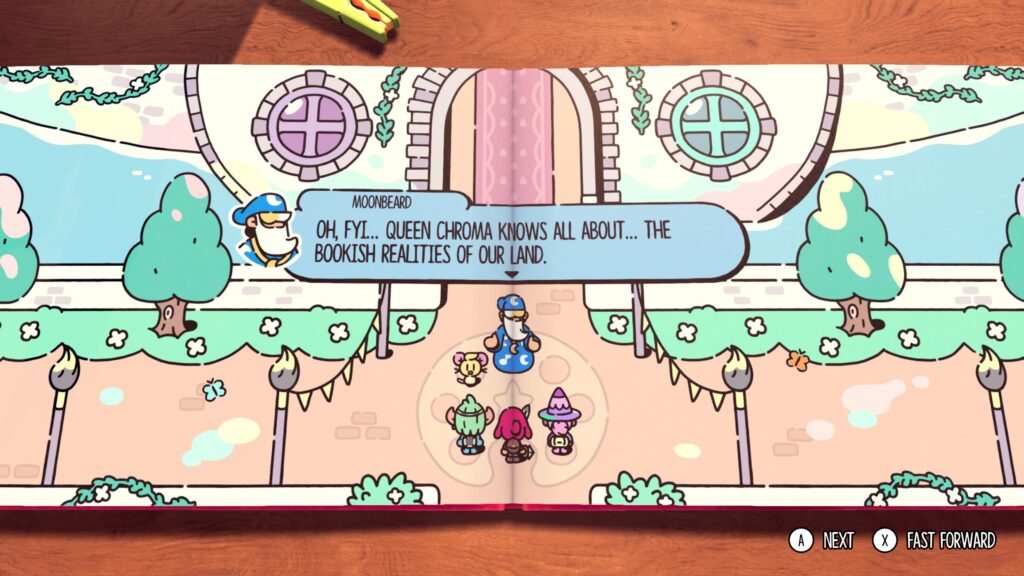

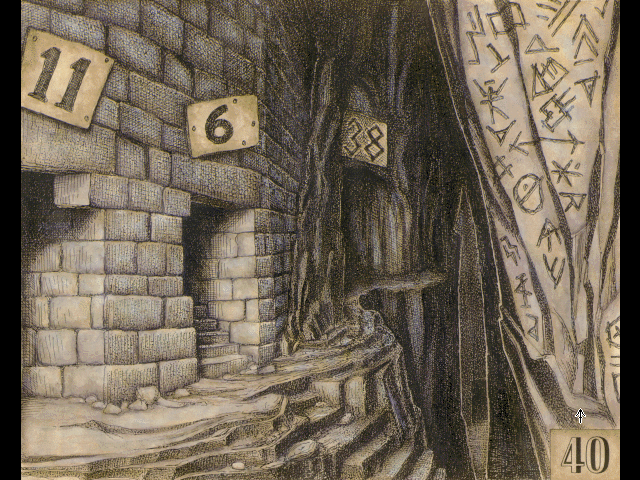

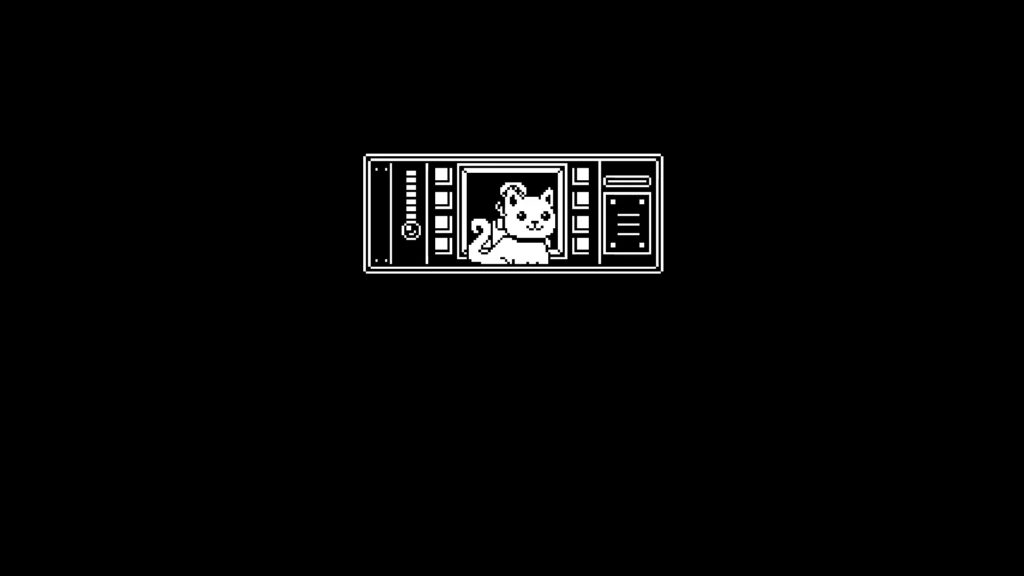

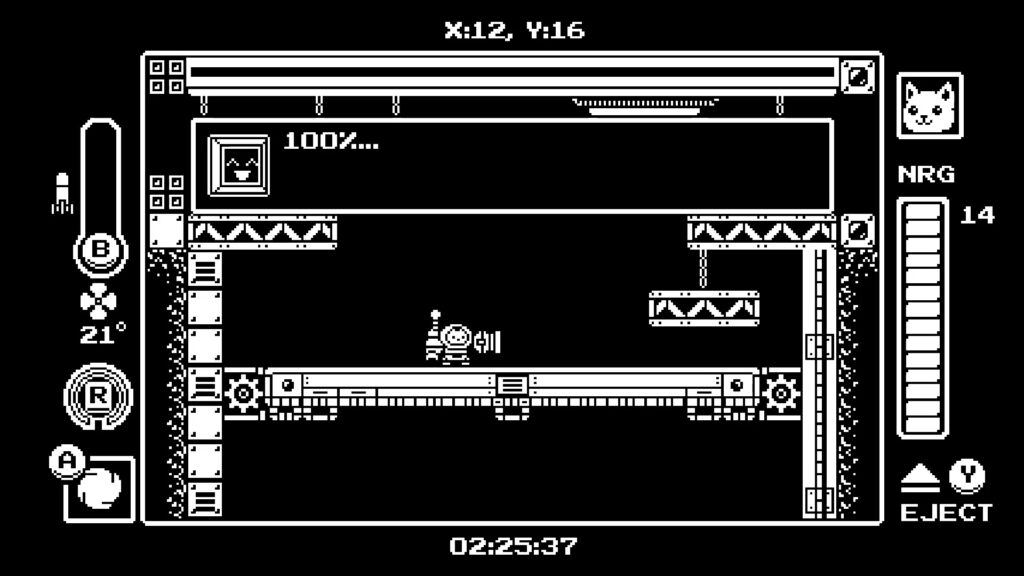

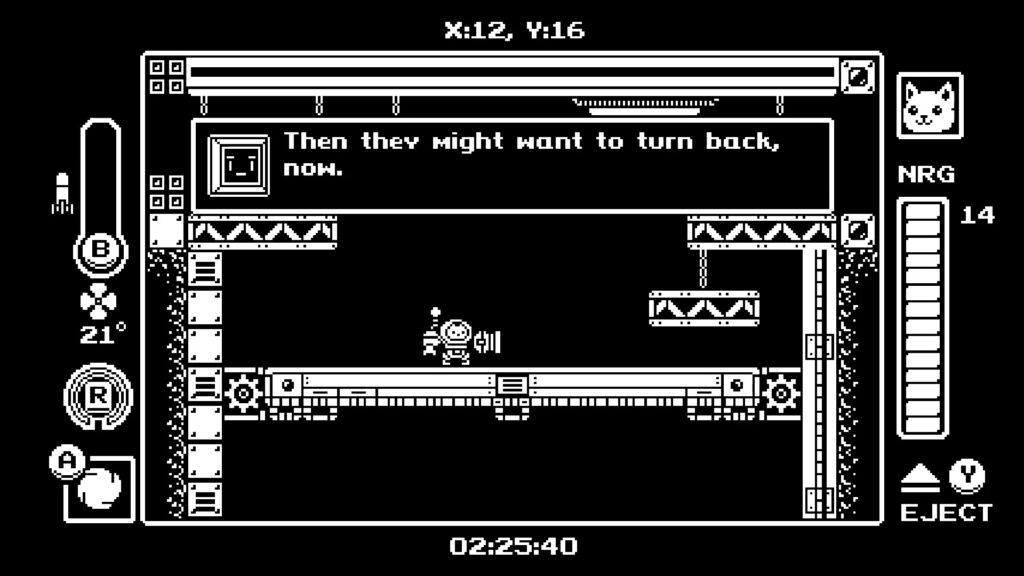

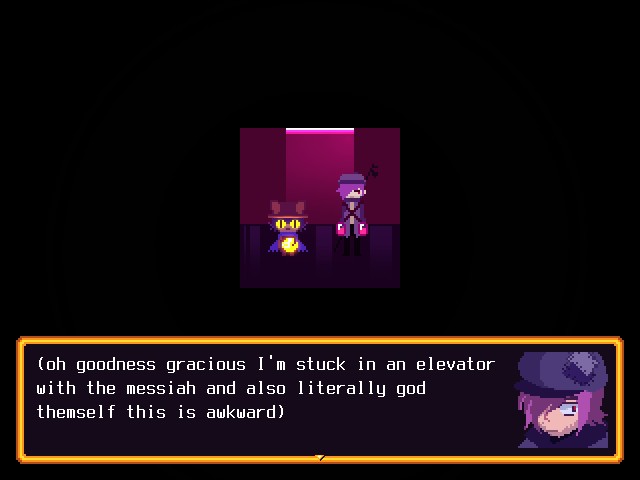

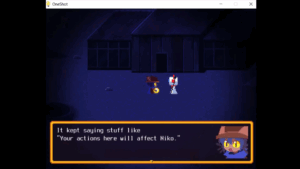

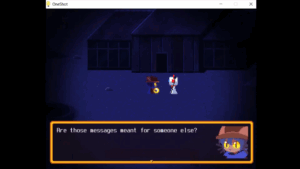

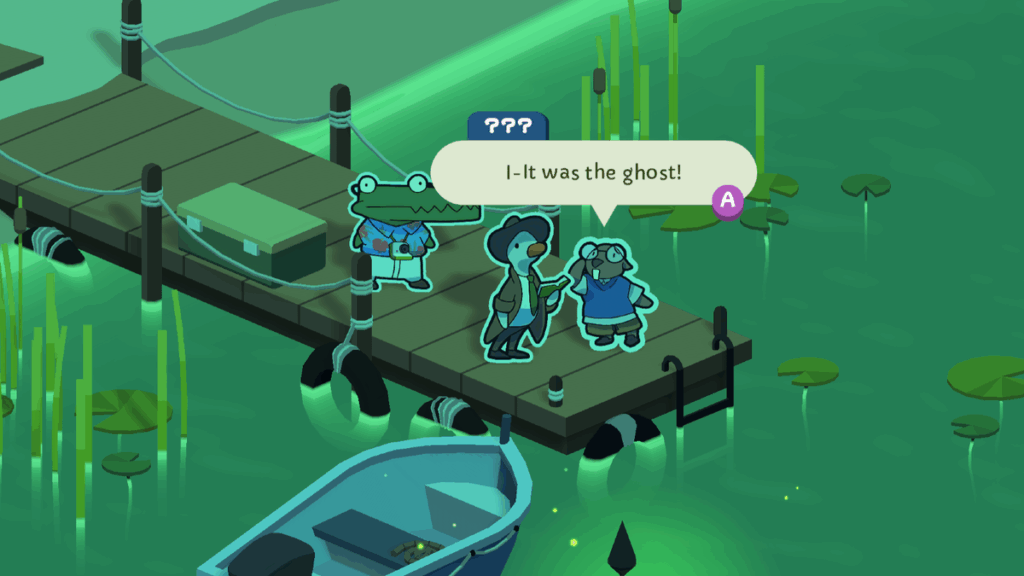

Но быстро выясняется, что действие игры действительно происходит в книге сказок. Более того, многие персонажи понимают это! Четвёртая стена сначала ломается, а потом её обломки сметают в сторону, и больше про неё уже никто не вспоминает.

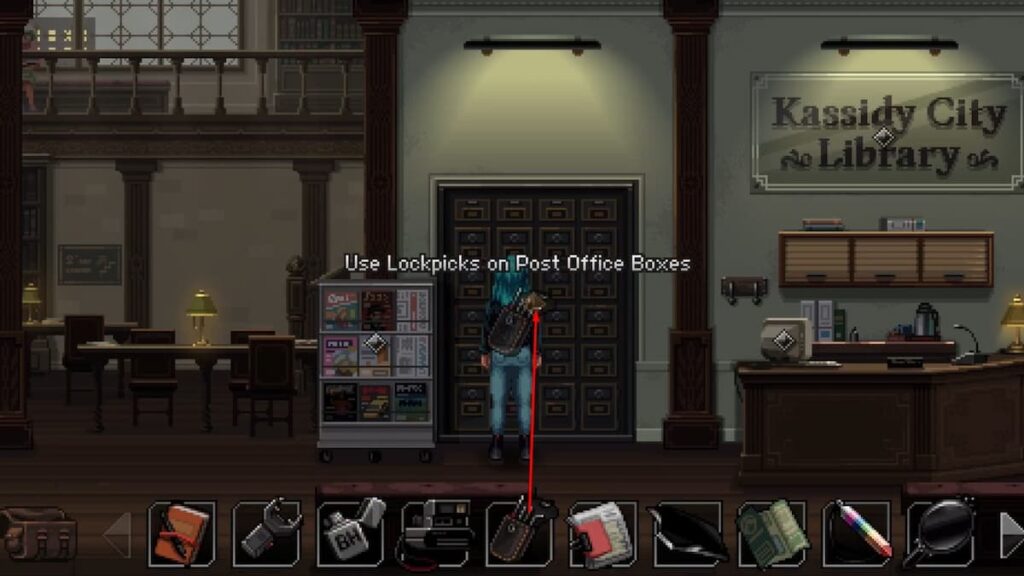

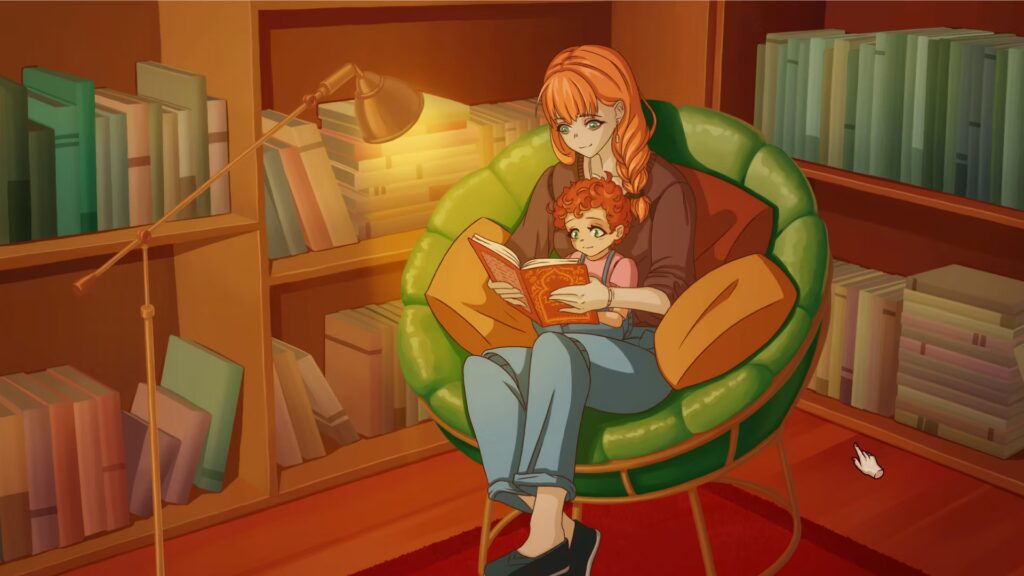

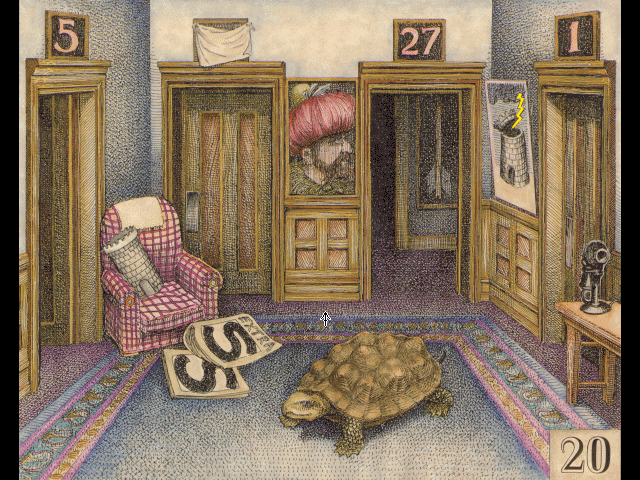

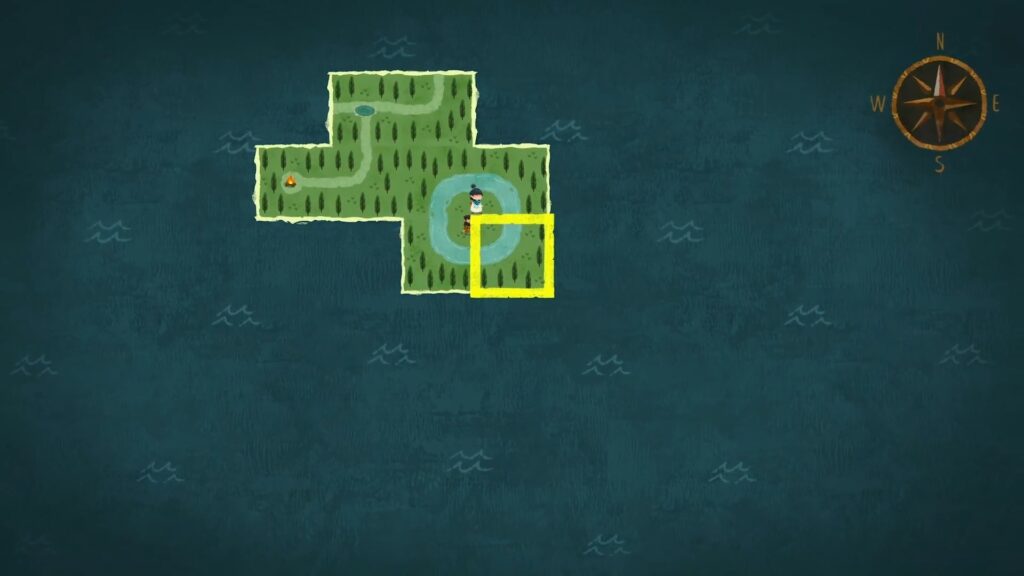

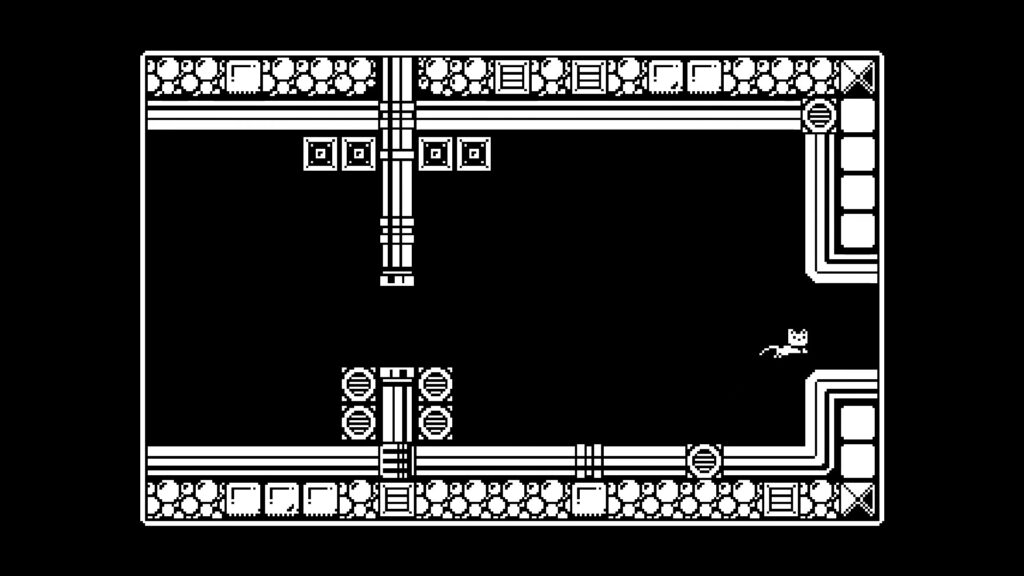

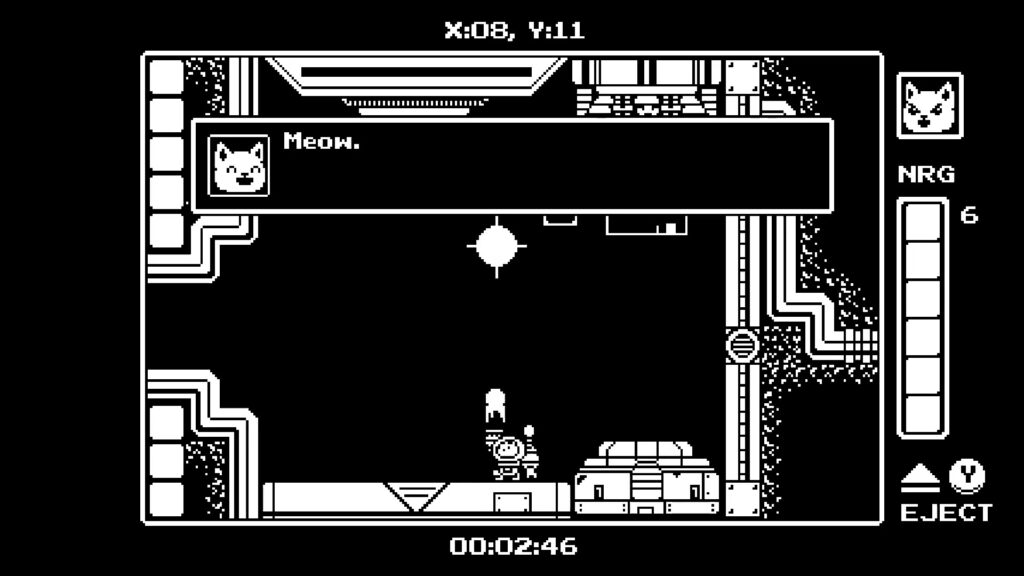

Центральная механика игры построена на уникальной способности главного персонажа, собственно plucky squire по имени Jot: он может выйти из книги и попасть в трёхмерный мир, а именно в комнату мальчика Сэма, которому принадлежит книга. Именно она должна вдохновить Сэма стать писателем в будущем, и герой должен сохранить историю, чтобы не разрушить творческое будущее ребёнка.

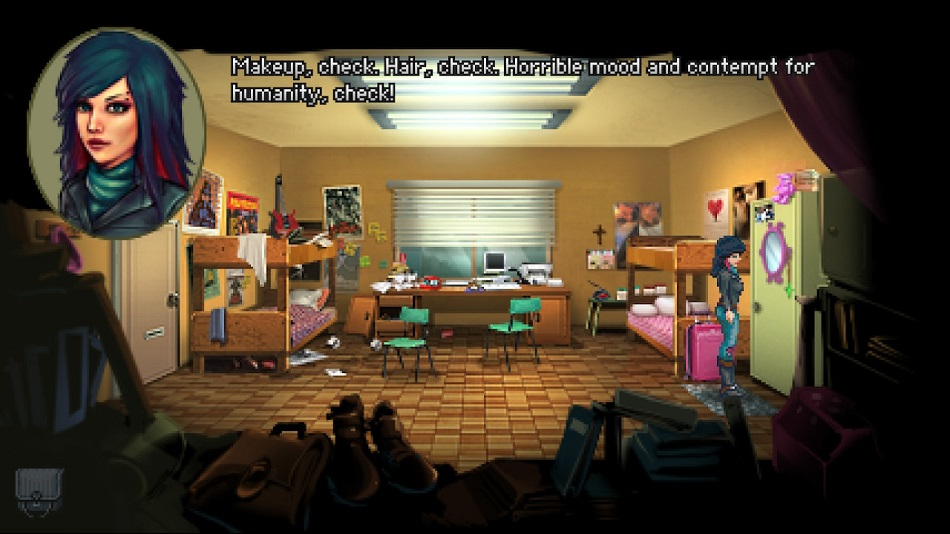

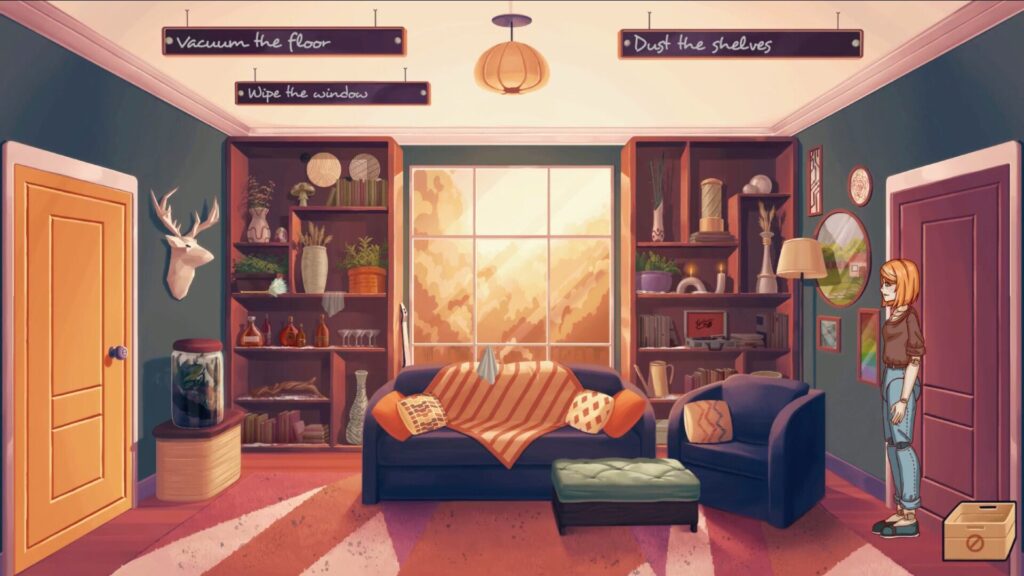

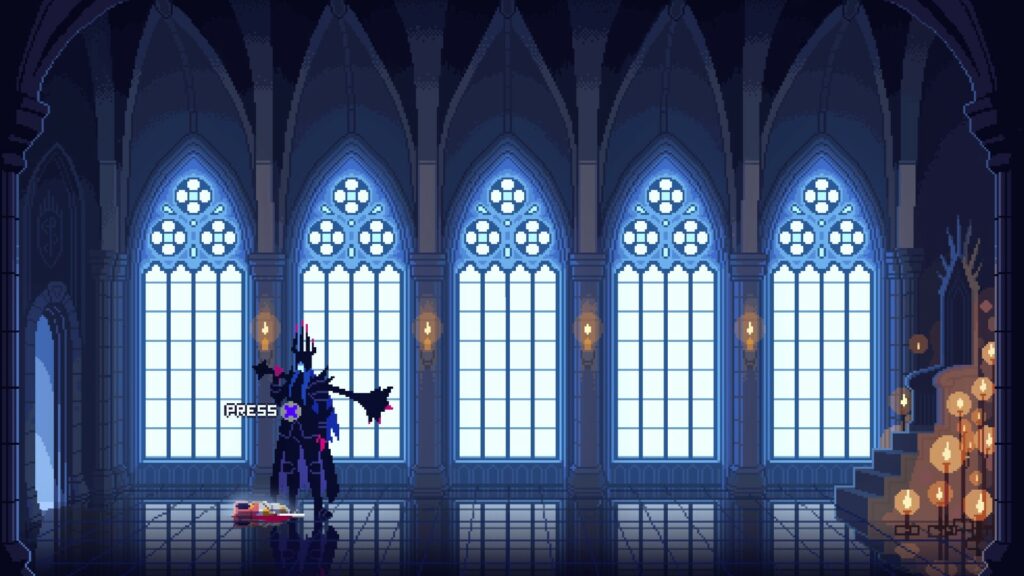

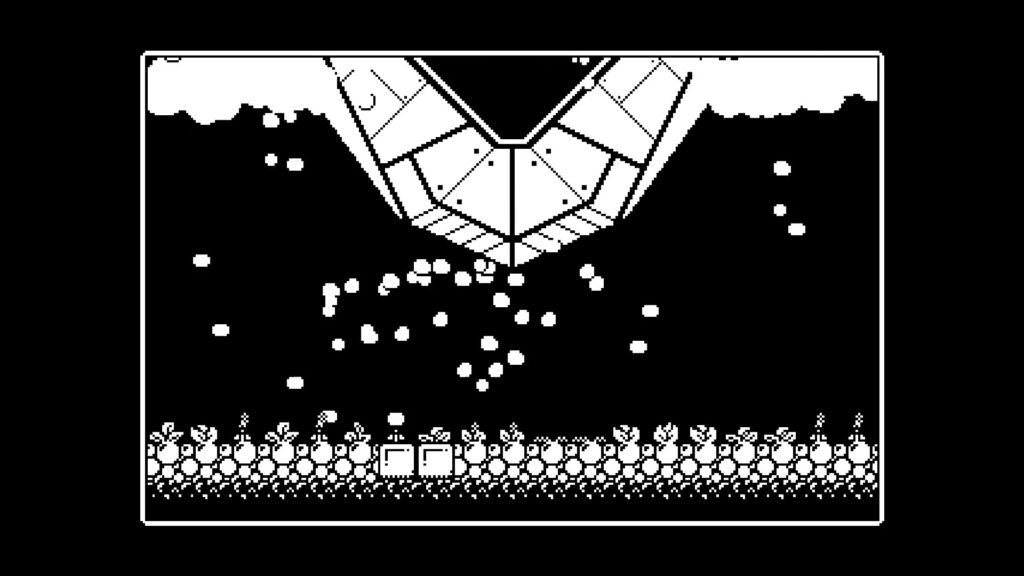

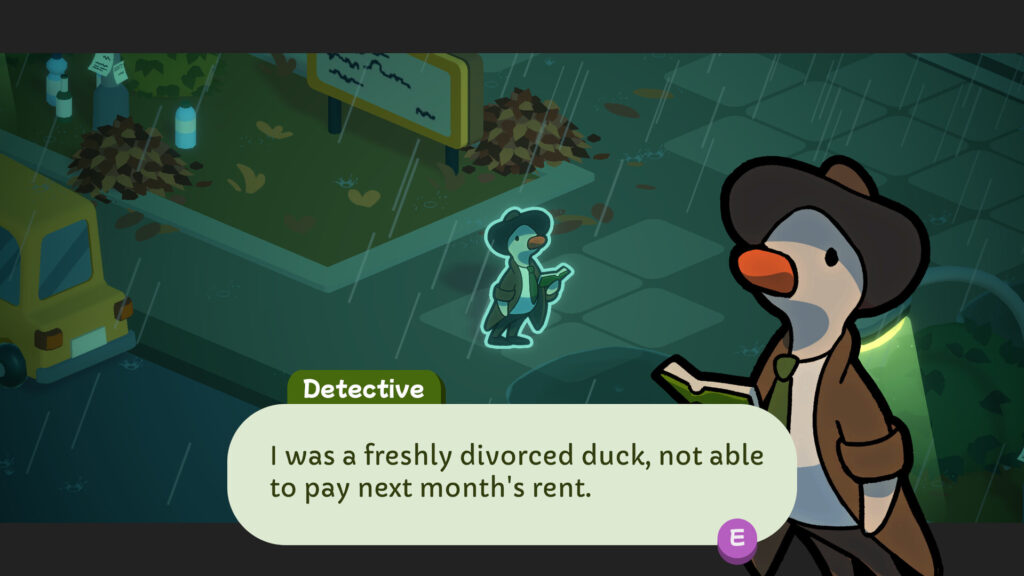

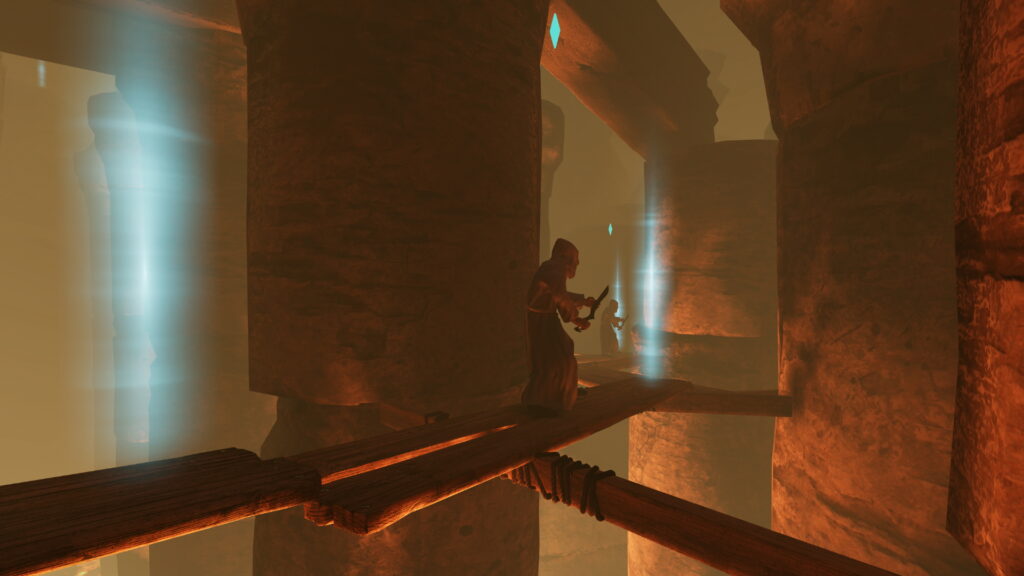

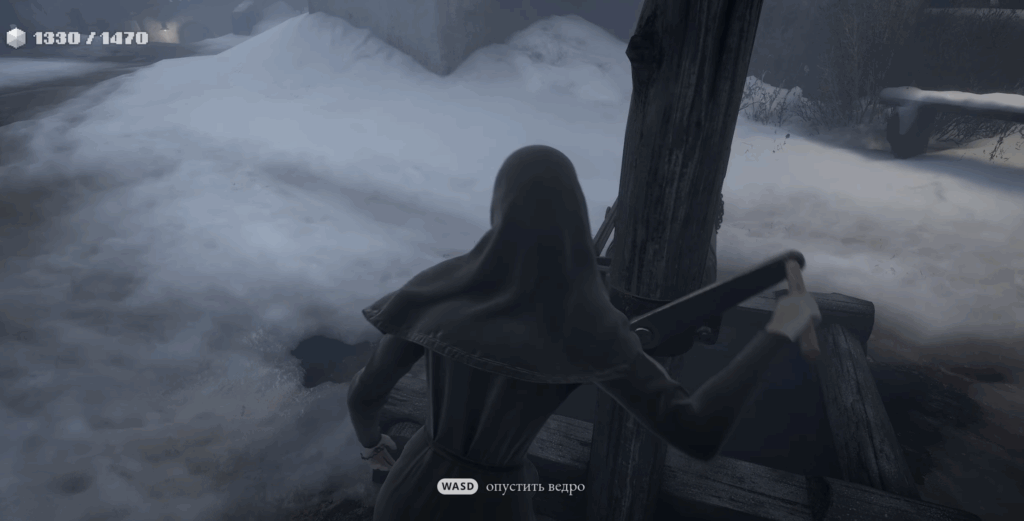

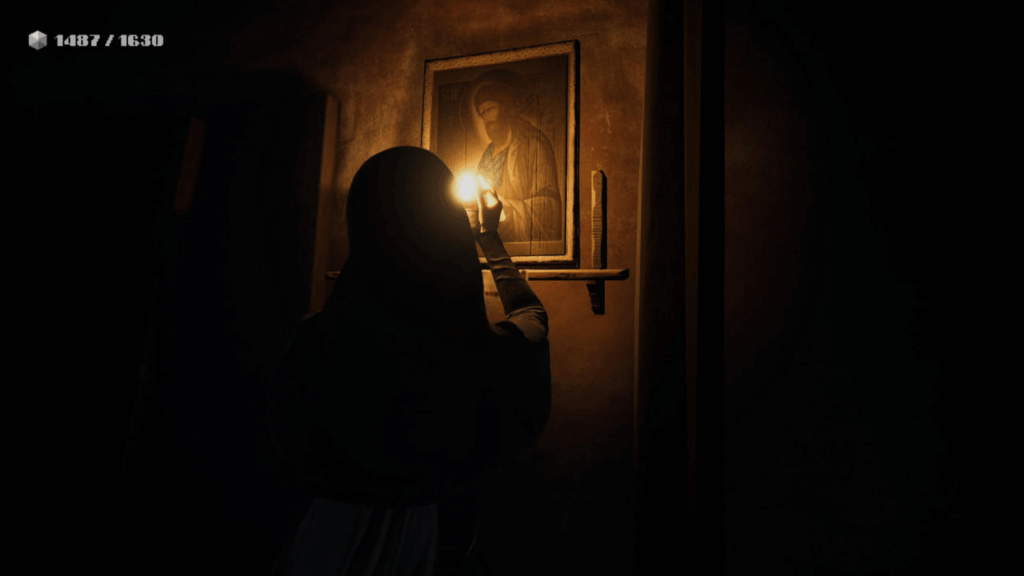

Трёхмерный мир действительно красивый: письменный стол с разбросанными игрушками, полки с книгами и поделками — всё это очень детально проработано и создаёт отличную атмосферу. Вау-эффект действительно есть:

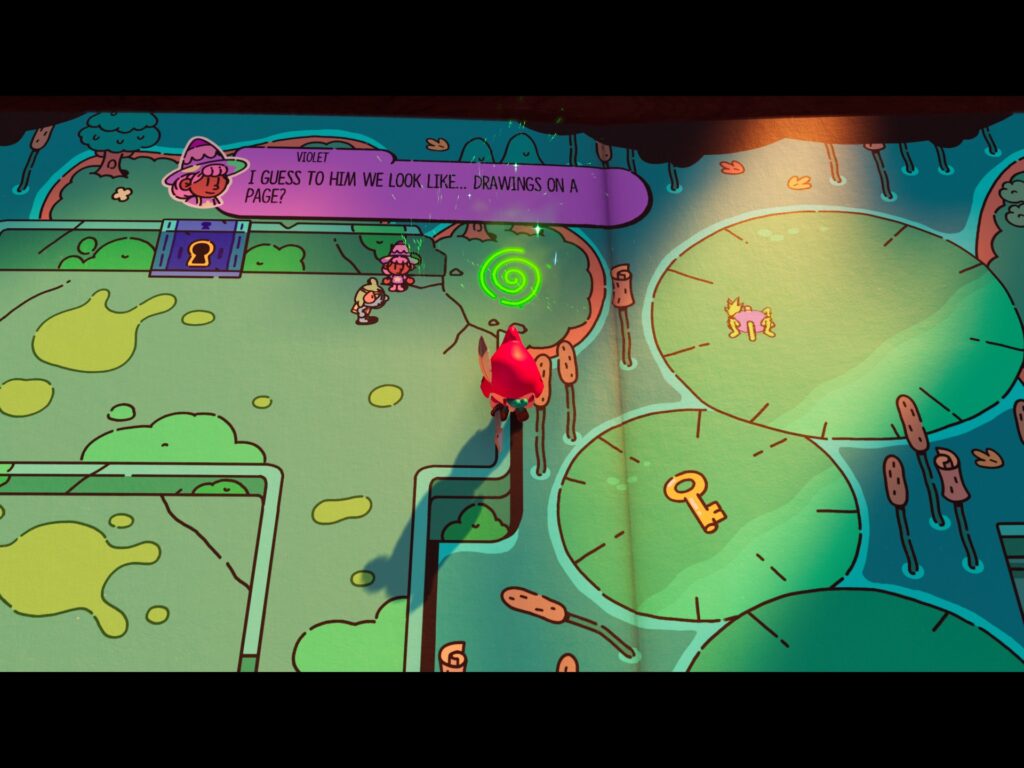

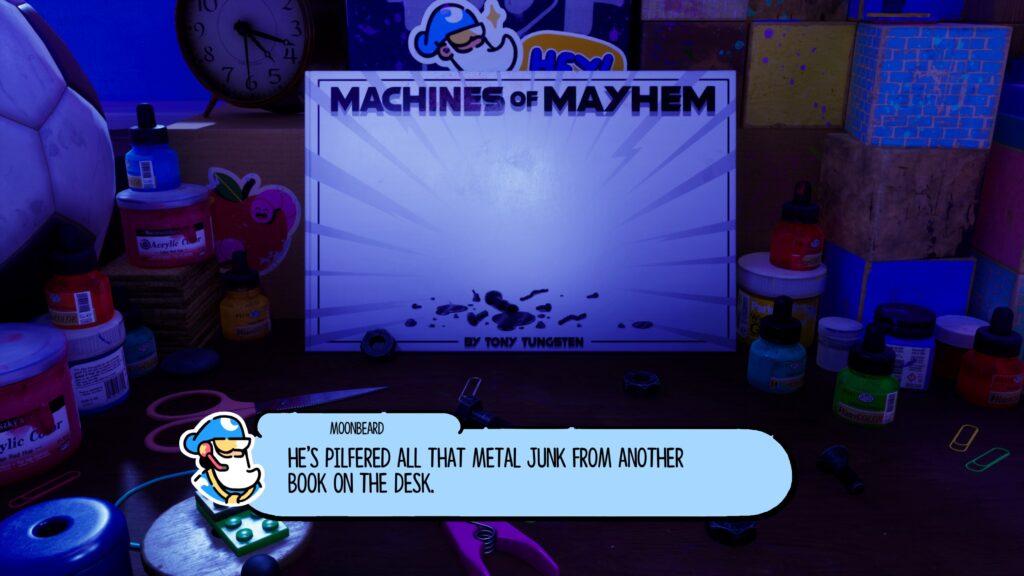

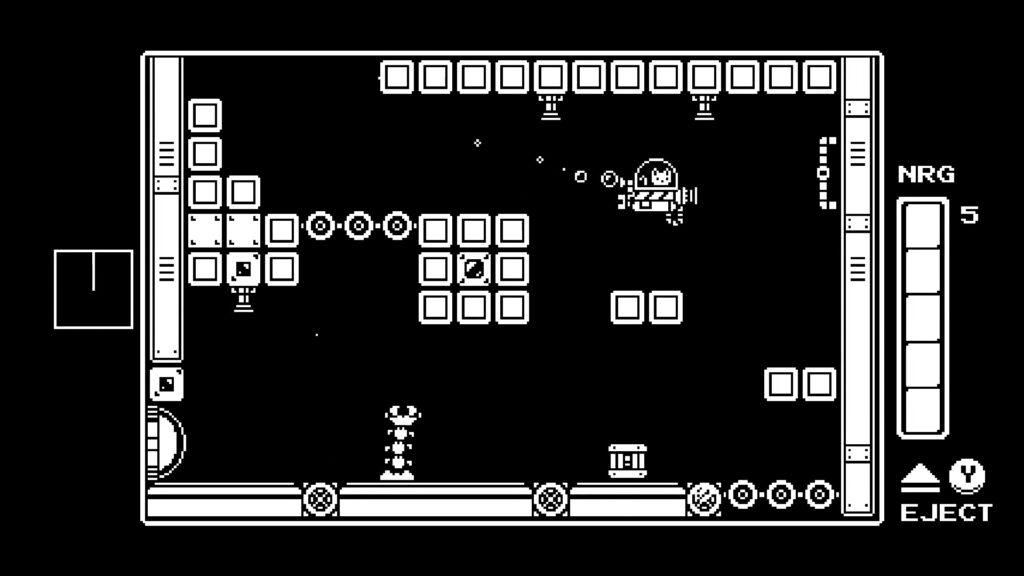

Более того, герой может не просто повоевать в 3D с трёхмерными версиями тех же врагов и добраться до какого-то нужного предмета (такие эпизоды в игре встречаются регулярно), но и взаимодействовать с самой книгой: перелистывать страницы, манипулировать объектами на столе, использовать предметы из “реального” мира для решения головоломок в книге.

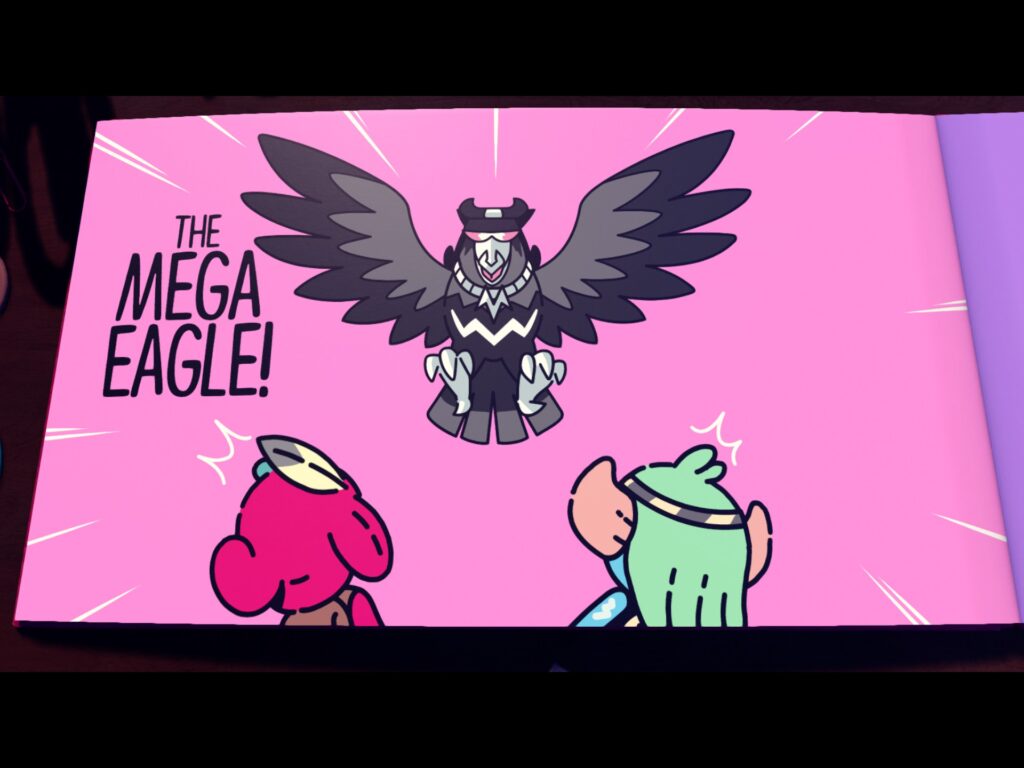

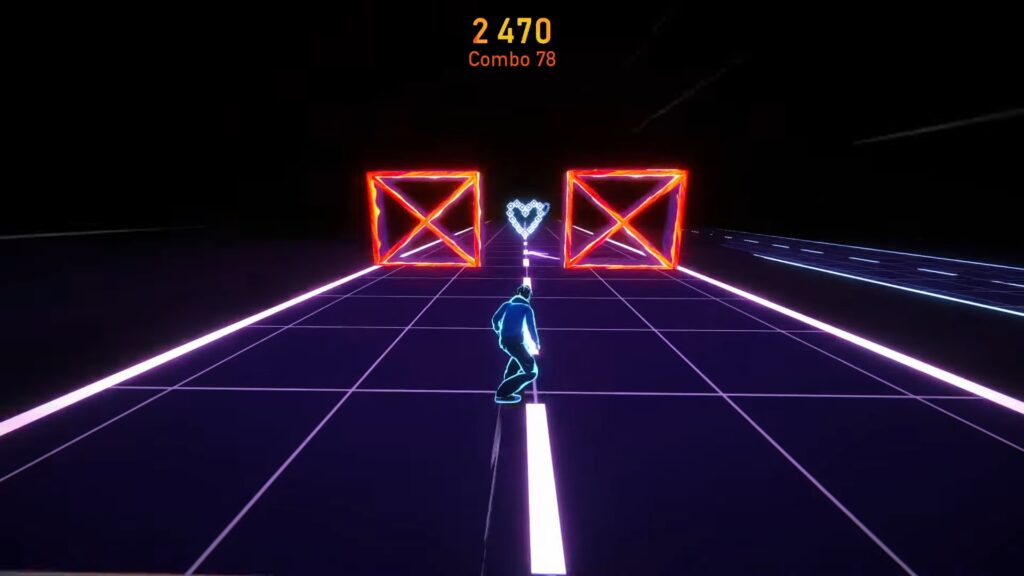

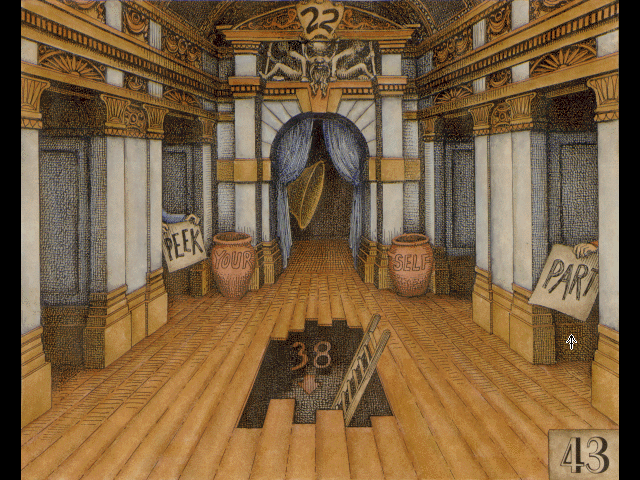

Но и это ещё не всё! Сражения с боссами представляют собой очень круто оформленные мини-игры: первый босс — это пародия на классический Punch-Out!!, дальше встречаются ритм-игры, шутеры… Каждый босс удивляет новой механикой.

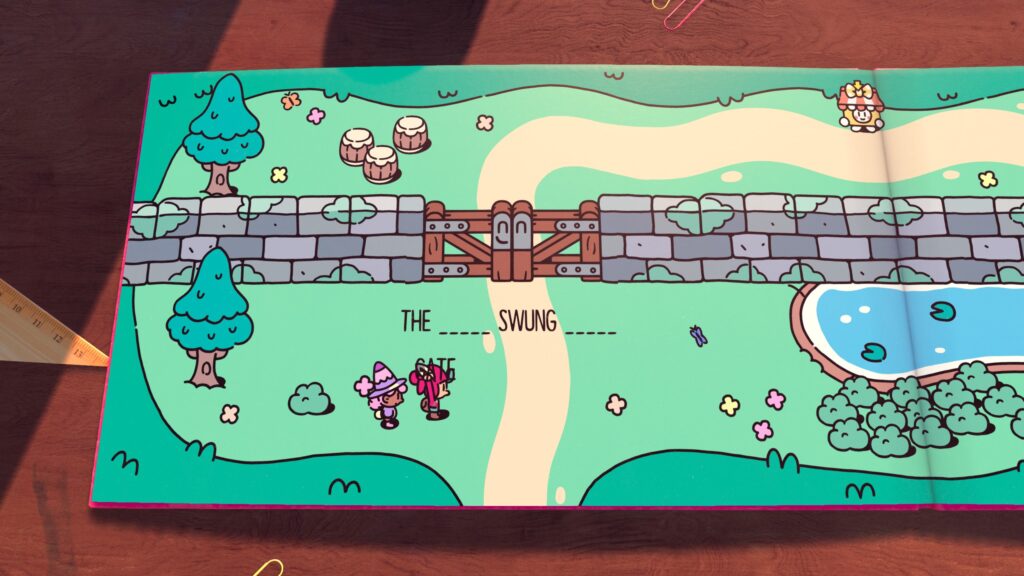

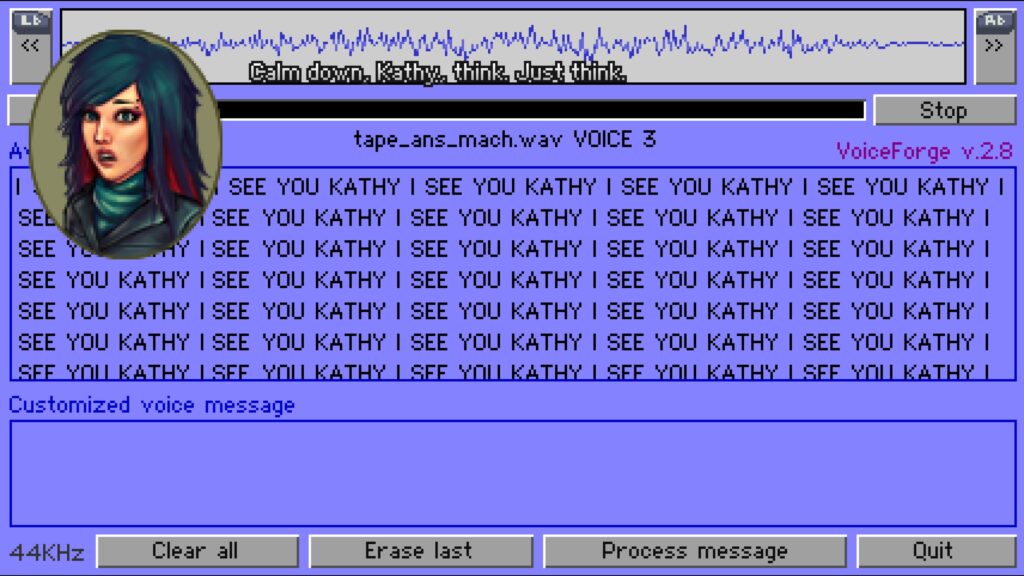

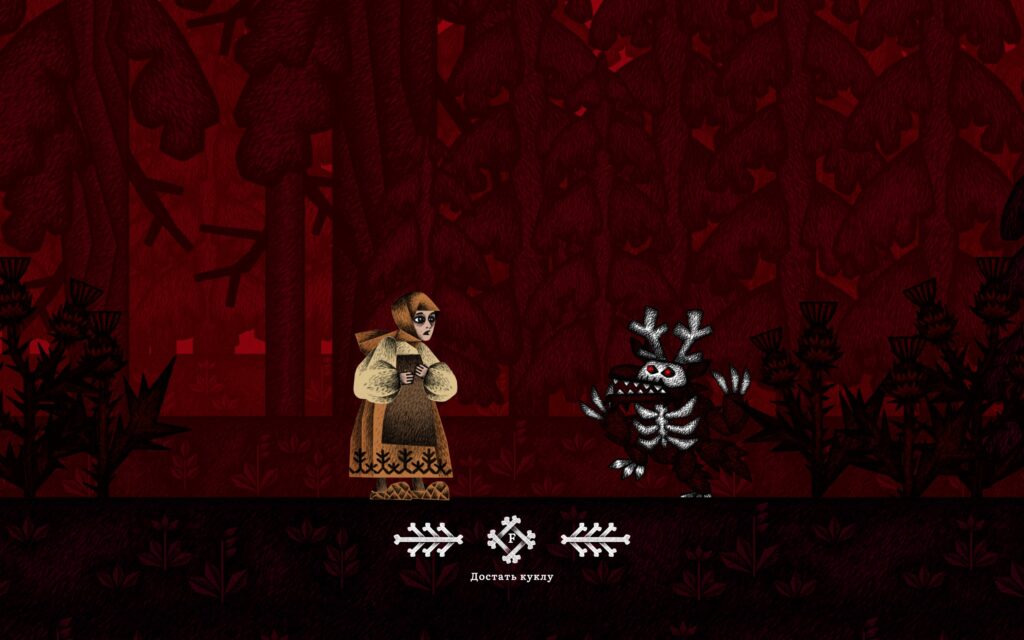

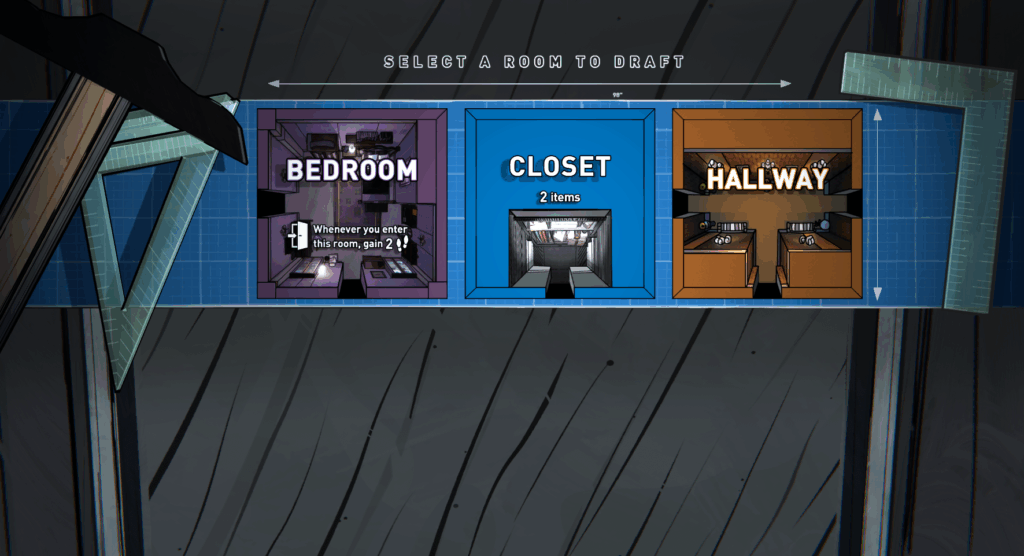

А кроме загадок с четвёртой стеной, здесь есть ещё и детская версия Baba Is You! Некоторые загадки представляют собой предложения, из которых можно вынимать слова, и когда на их место вставляешь другие слова, окружение меняется в соответствии с новым описанием:

В общем, звучит как мечта: и красиво, и разнообразно, и без четвёртой стены, и несколько необычных типов загадок, про каждый из которых можно было бы сделать отдельную крутую игру! Но здесь начинаются минусы.

Посредственная реализация

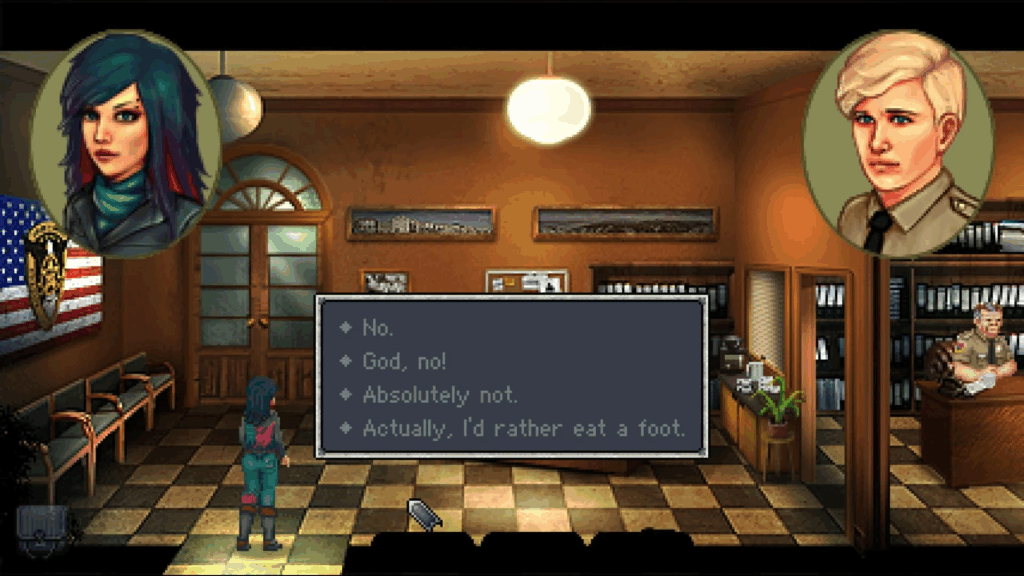

К сожалению, при всей визуальной привлекательности и изобретательности концепции, The Plucky Squire на всём своём протяжении страдает от одной и той же проблемы: разработчики как будто побоялись сделать игру требующей хоть каких-то усилий. Это не просто “лёгкая игра” — это игра, где практически отсутствует любое сопротивление.

Начнём с боевой системы: она есть, но непонятно зачем. Игра предлагает два уровня сложности, но это ничего не меняет — враги наносят минимальный урон, их атаки легко предсказуемы и ещё легче избегаются, а сами бои занимают считанные секунды. У Jot есть меч, уклонение и несколько разблокируемых способностей, но использовать их тактически не требуется — достаточно просто отмахиваться оружием от врагов. Ни разу за всё прохождение я не умер в обычном бою.

Но это полбеды: если бы разработчики сделали боевую систему действительно сложной и превратили бы игру в souls-like, это тоже был бы шаг в неверном направлении; суть игры всё-таки не в этом. Пожалуй, лучше было бы бои вообще убрать, или превратить их в головоломки.

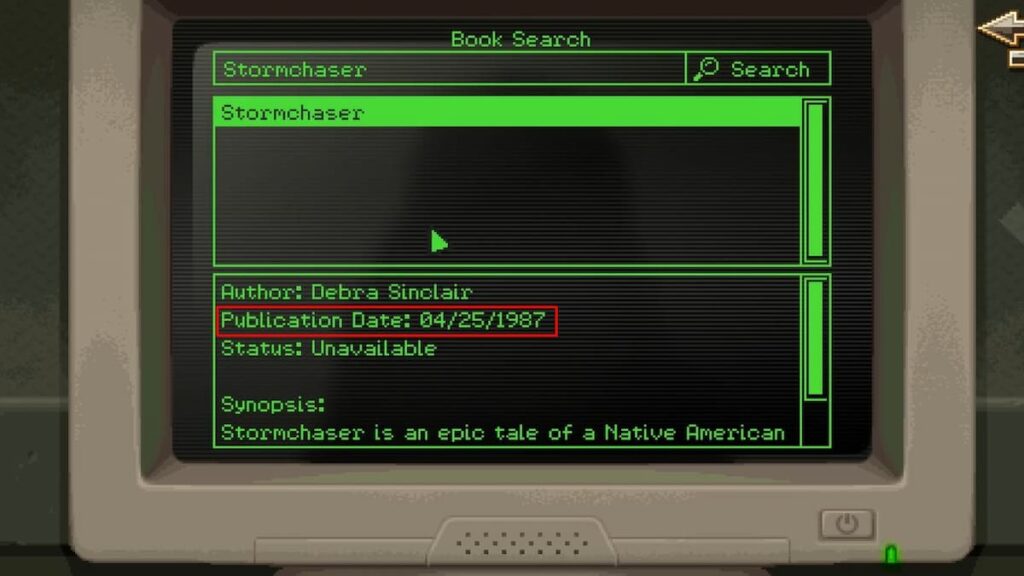

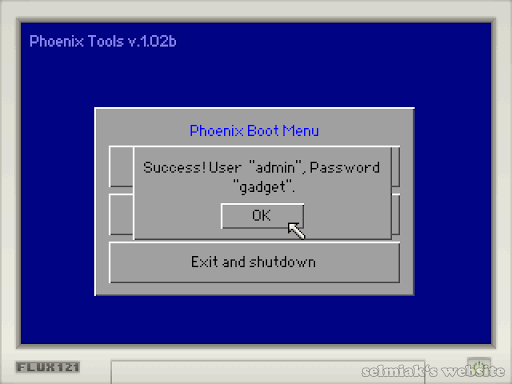

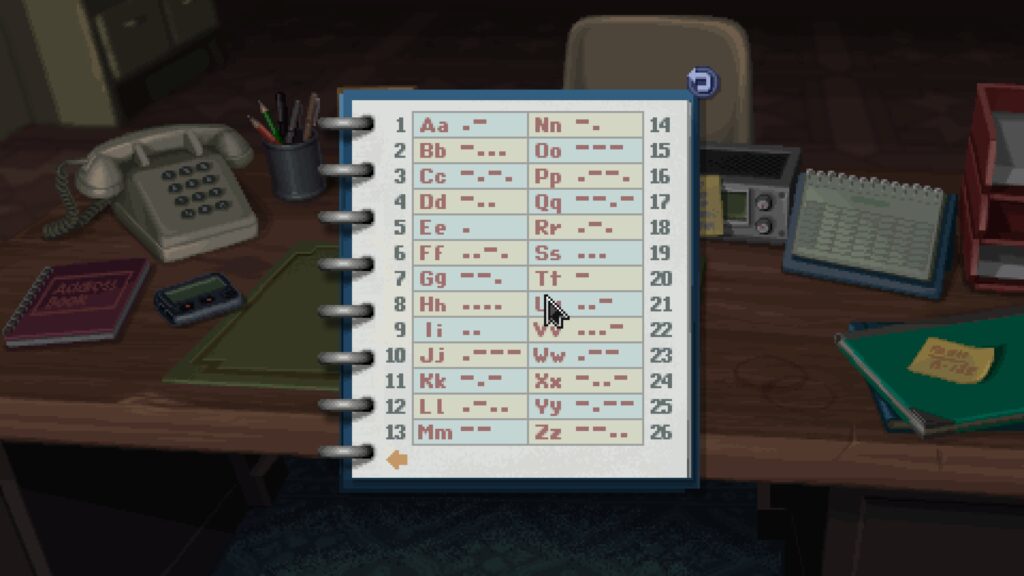

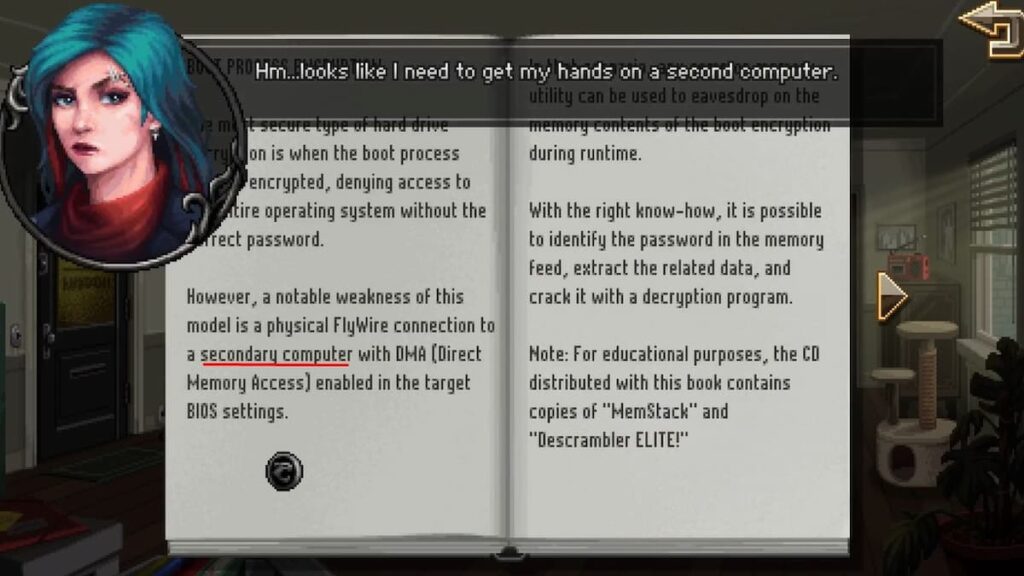

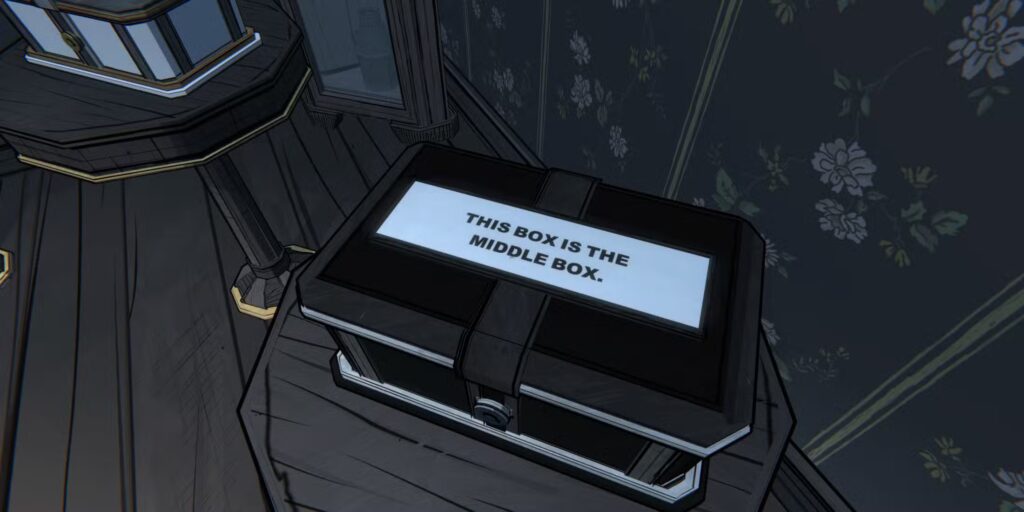

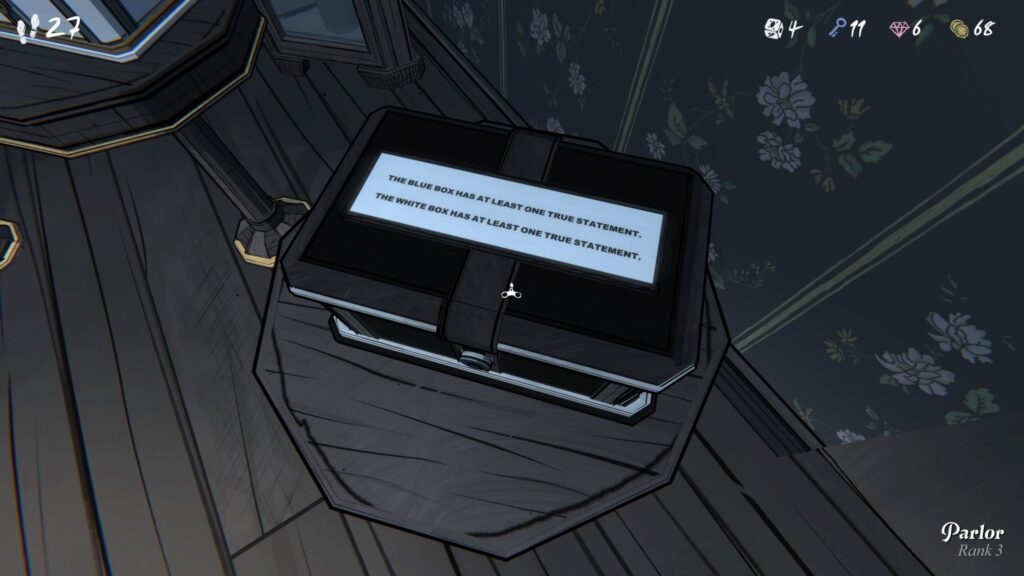

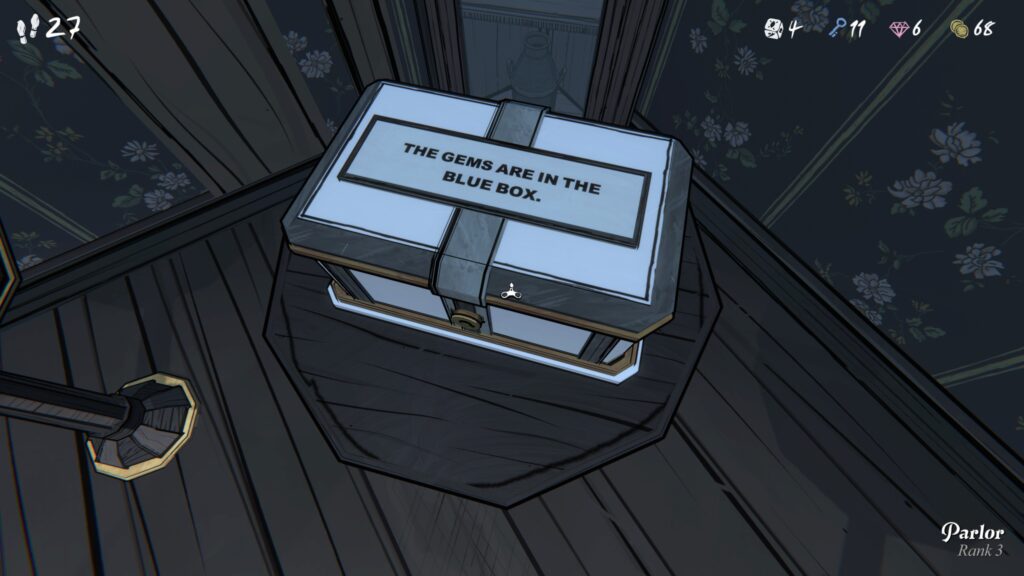

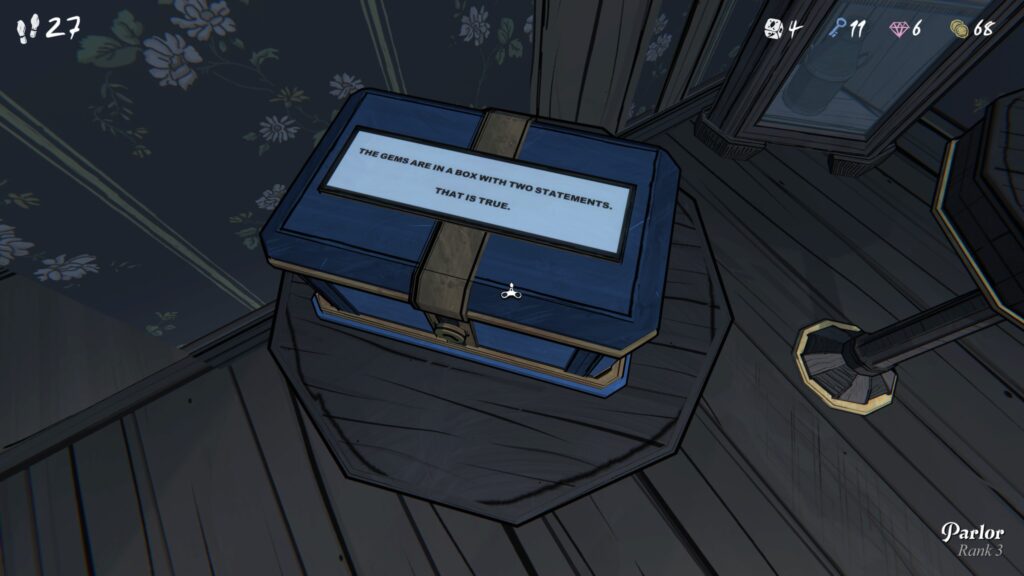

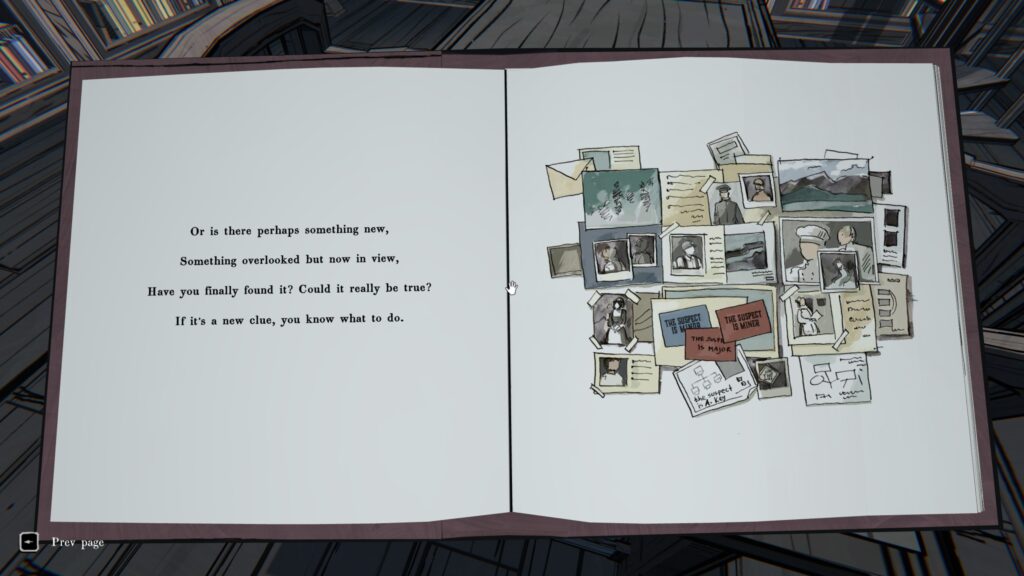

Кстати, про головоломки — вот здесь, увы, катастрофа. Блестящая идея с использованием книги, переворачиванием страниц и даже ещё кое-какими механиками практически не используется совсем. Только в самом конце игры начали появляться хоть немного интересные загадки с переворачиванием страниц, где хоть до чего-то нужно догадаться. До этого всё абсолютно тривиально.

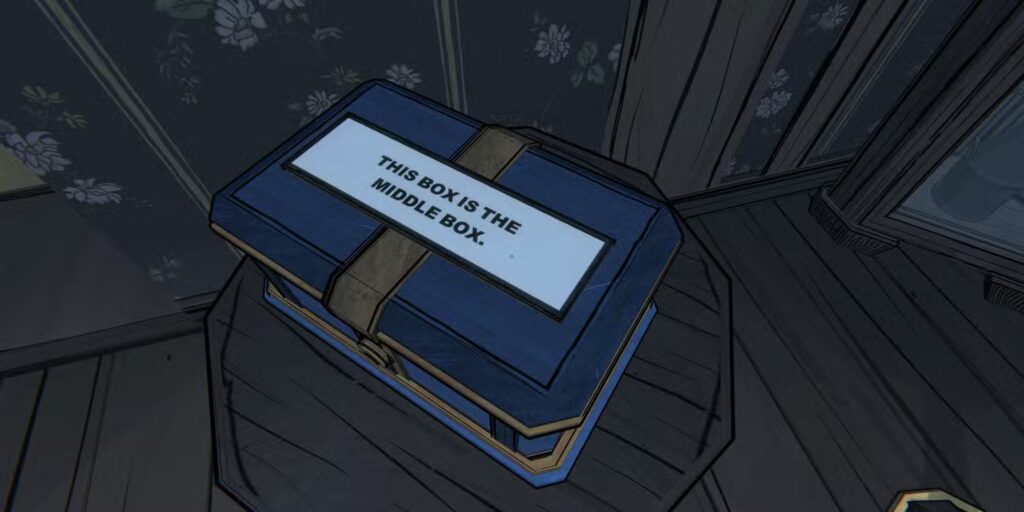

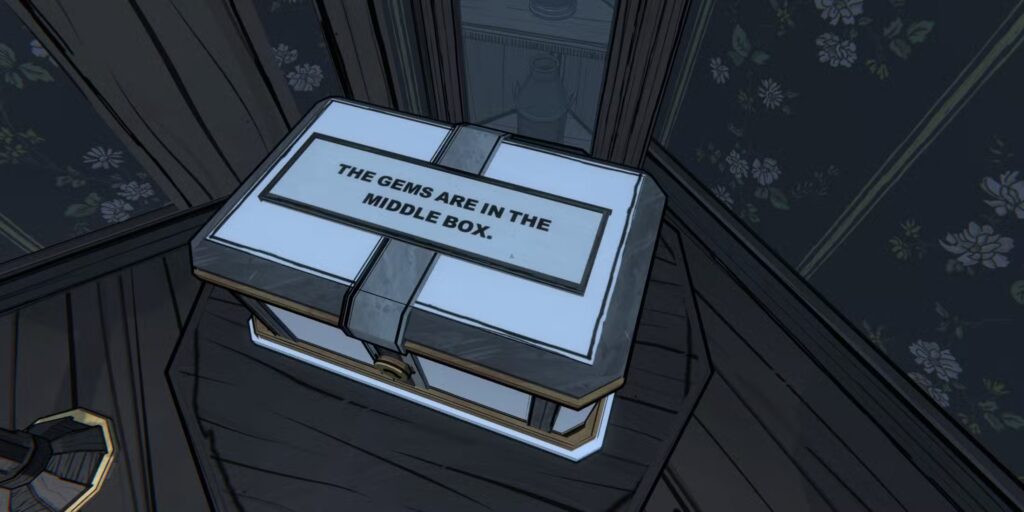

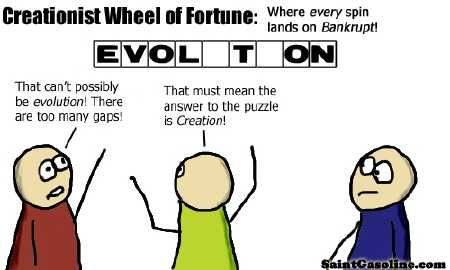

Механика со словами — та самая условная Baba Is You — разработана ещё хуже: до самого финала загадки остаются на уровне “замени слово dark на light“. Нет ни одной головоломки, где нужно было бы подумать о цепочке замен или о неочевидном использовании слов.

Разработчики явно не доверяют игроку. Каждая головоломка сопровождается избыточными подсказками, персонажи прямым текстом объясняют, что нужно сделать, а ещё при каждой головоломке сидит Minibeard, готовый дать дополнительные подсказки (это как раз не страшно, но страшно, что они совсем-совсем никогда не нужны). Можно было бы сказать, что игру делали для детей младшего школьного возраста… но ведь, несмотря на детскую стилистику, юмор в игре происходит из метанарратива и явно рассчитан на взрослый взгляд.

Я прошёл игру за 7-8 часов, что для такого проекта совсем немного. Но ощущалось это как гораздо более долгое прохождение, потому что в геймплее так и не появилось ничего интересного. Время от времени появляются новые способности, но используются они всё так же тривиально.

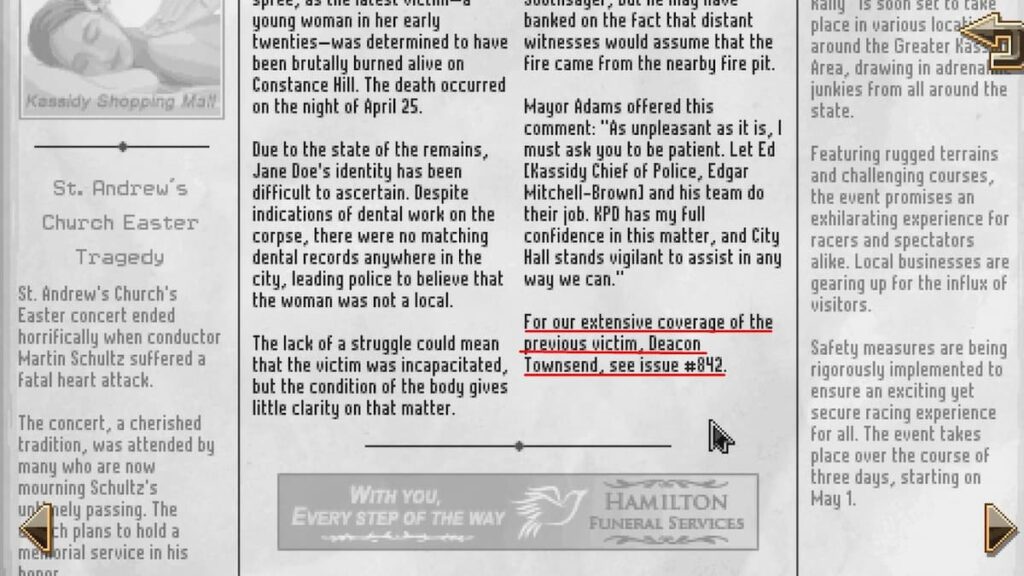

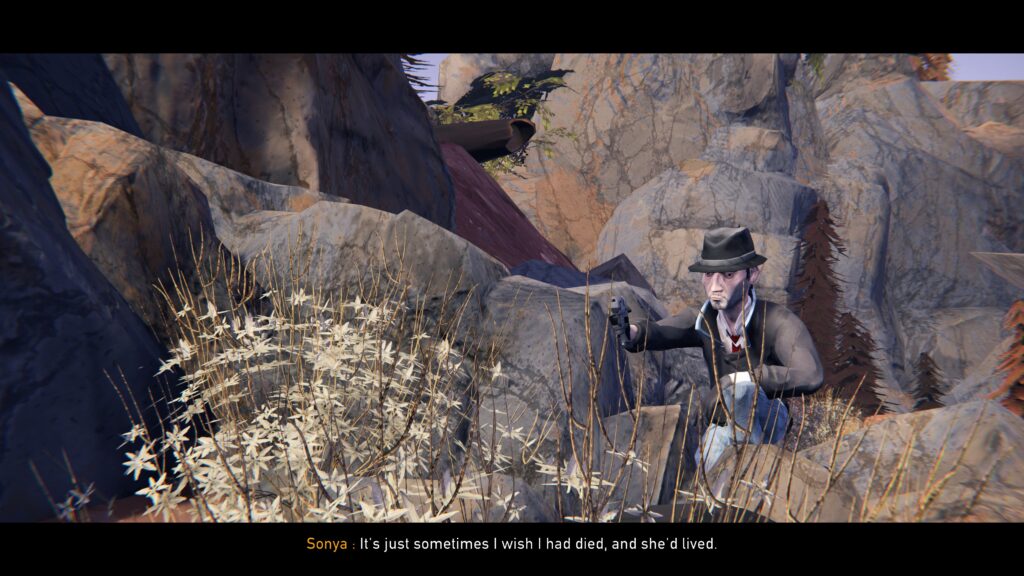

Сюжет тоже разочаровывает. Злодей Humgrump осознаёт, что он персонаж книги и всегда обречён проигрывать, поэтому выбрасывает героя из книги и пытается переписать историю. Звучит очень интересно! Но на деле интересного развития метанарратива или неожиданных поворотов я так и не дождался (кроме буквально одного момента, который не буду спойлерить).

Детская стилистика совершенно не мешает сделать крутую глубокую игру, особенно когда вы выходите на мета-уровень (Undertale, anyone?), но, увы, не в этом случае. Студия All Possible Futures не оправдала своего названия.

Отдельно отмечу технические недостатки. У меня (судя по отзывам, не только у меня) в какой-то момент игра начала жутко тормозить: постоянные заикания и фризы, которые буквально не давали проходить платформинг-части и мешали боям. И это на RTX 3080 Ti! Сначала я грешил на оптимизацию трёхмерного мира, но потом ближе к концу игры всё нормализовалось, так что, вероятно, это какой-то баг в конкретных локациях.

Но не всё так плохо

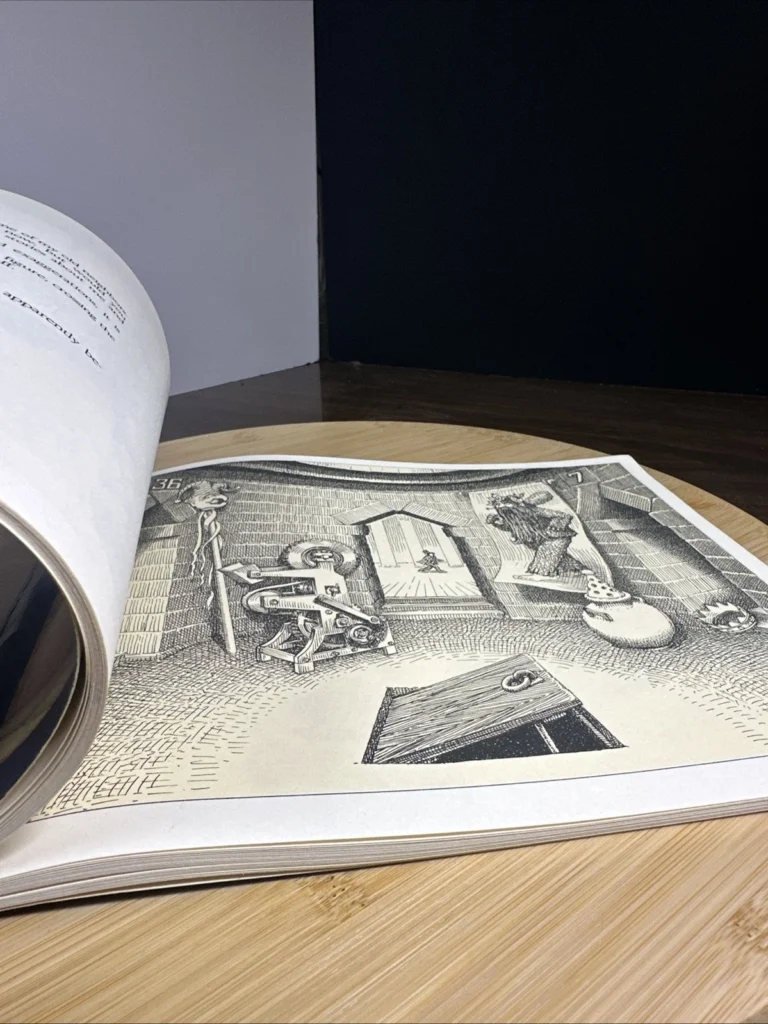

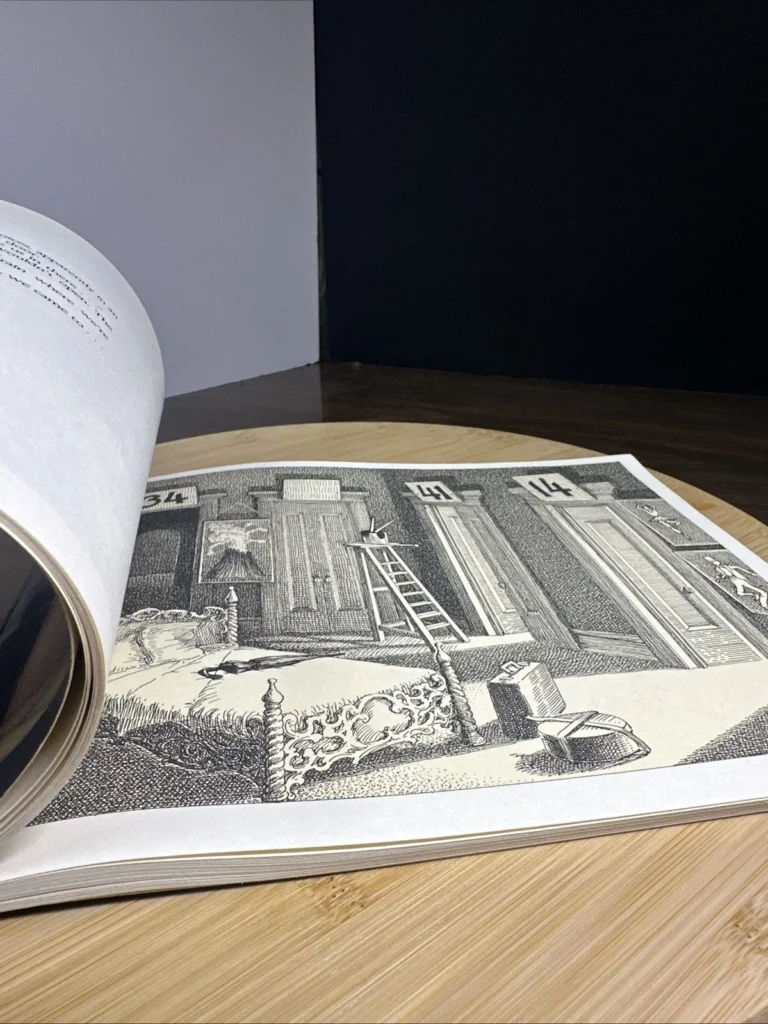

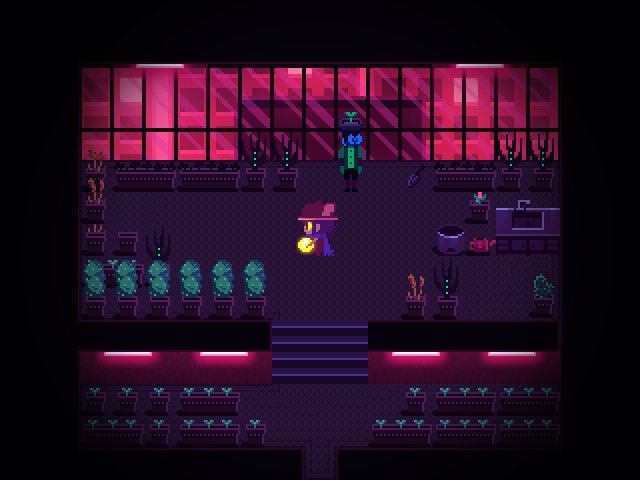

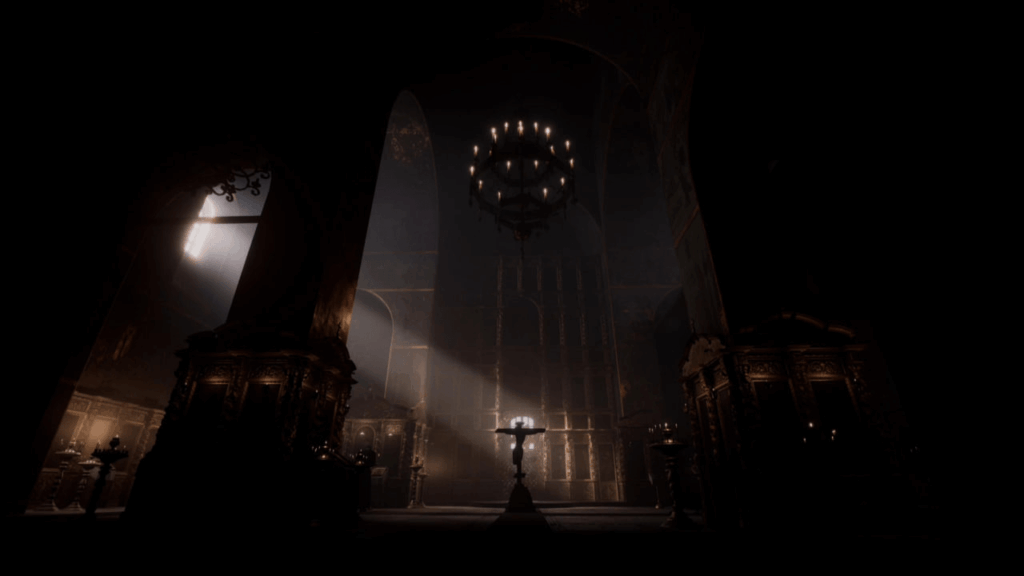

Справедливости ради, нужно отметить, что игра действительно сделана с любовью и вниманием к деталям. Визуальный стиль безупречен: двухмерная часть в книге выглядит как качественная детская иллюстрация, со своим стилем и обаянием, а трёхмерный мир детской комнаты наполнен деталями и отсылками. Переходы между измерениями зрелищные, музыка приятная.

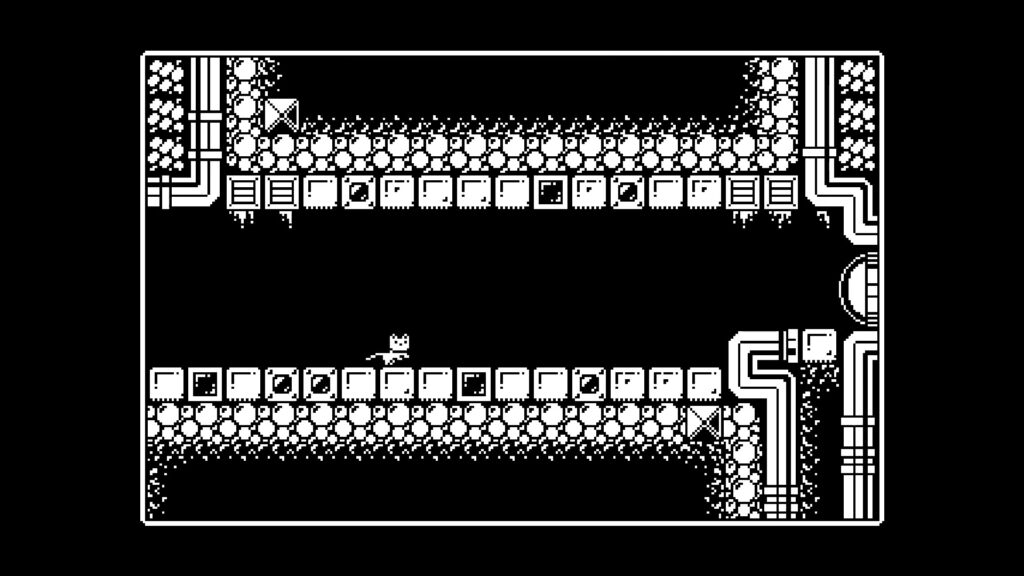

Отсылки к истории видеоигр и поп-культуре действительно остроумные — от пародий на классические аркады до милых намёков на другие игры. Мир разнообразен: от пасторальных лугов до индустриальных заводов, от снежных гор до вулканов. Персонажи обаятельные, диалоги часто забавные.

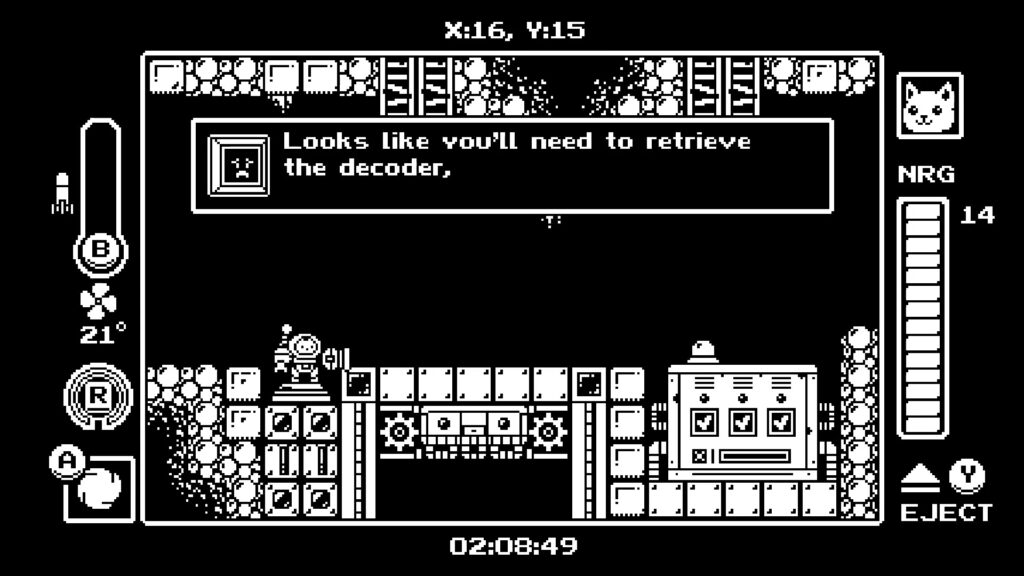

Кроме того, я говорил выше об основном геймплее и загадках, но в остальном надо признать, что игра очень старается быть разнообразной. Часто попадаются необычные вставки из разных жанров: то тебе предлагают небольшую ритм-игру, то пиксельный платформер, то скролл-шутер, то “три в ряд”… Каждый из этих сегментов действительно прикольно сделан; но они занимают 2-3 минуты каждый, а основной геймплей, увы, недоработан.

И тем не менее, в первые пару часов игра постоянно удивляет и радует. И основная идея, и каждый новый трюк с четвёртой стеной воспринимаются очень круто, каждая смена геймплея интересна. Проблема в том, что есть и следующие шесть часов, когда что-то интересное происходит уже весьма редко.

Заключение

К сожалению, должен признать, что The Plucky Squire — это игра упущенных возможностей. Здесь множество крутых идей, красивый визуальный стиль, обаятельный мир… но многие из этих элементов так и остались на уровне концепции. The Plucky Squire вводит новую механику, логично даёт пару простых примеров, чтобы игрок разобрался в ней… но на этом всё, дальше будут примеры на том же уровне, а потом новая механика.

Если вы ищете лёгкую, расслабленную игру, которая не требует вовлечения и просто приятно смотрится — The Plucky Squire подойдёт. Первые два часа действительно вдохновляют и удивляют. Но будьте готовы к тому, что дальше может оказаться не так круто; эту книгу интересно полистать, но вряд ли захочется перечитывать.

Сергей Николенко

P.S. Прокомментировать и обсудить пост можно в канале “Sineкура”: присоединяйтесь!